Le premier film de loup-garou produit par le studio Universal puise sa mythologie au fin fond du Tibet

THE WEREWOLF OF LONDON

1935 – USA

Réalisé par Stuart Walker

Avec Henry Hull, Warner Oland, Valerie Hobson, Lester Matthews, Lawrence Grant, Spring Byington

THEMA LOUPS-GAROUS

Généralement, Le Loup-Garou de George Wagner est considéré comme le premier classique des studios Universal consacré à la Lycanthropie. Mais cinq ans plus tôt, la major à la mappemonde abordait déjà le sujet frontalement avec Le Monstre de Londres, avant-dernier long-métrage de Stuart Walker. Si le prologue joue la carte de l’exotisme folklorique, ce ne sont pas les traditions gitanes qui sont ici évoquées, mais plutôt les légendes asiatiques. Lors d’une expédition botanique au Tibet, le docteur Wilfred Glendon (Henry Hull) se met en quête d’une fleur rarissime et phosphorescente qui n’éclot qu’au clair de lune. Mais en ces lieux reculés, les superstitions ont la vie dure et tous les membres de l’expédition prennent bien vite la poudre d’escampette.

Lorsqu’il trouve enfin la fleur tant convoitée, Glendon est attaqué par une créature velue humanoïde qui le mord et prend la fuite. De retour dans son laboratoire high tech (équipé d’un visiophone très avant-gardiste), Glendon a ramené deux souvenirs de son expédition : la fleur rare et une vilaine trace de morsure sur le bras. Nous découvrons alors son épouse, qu’il délaisse pour ses recherches et qui se laisse attirer par un ancien prétendant. Tandis que le triangle amoureux se met en place, l’étrange docteur Yogami rend visite à Glendon et lui annonce que cette fameuse fleur peut guérir la lycanthropie. « Le loup-garou n’est ni un homme ni un loup, mais une créature satanique qui possède les pires défauts des deux espèces » affirme-t-il pour étayer ses propos. « J’ai bien peur d’avoir cessé de croire aux gobelins, aux sorcières, aux démons et aux loups-garous à l’âge de six ans » répond Glendon. Mais plus tard, quand il approche sa main blessée d’une lampe qui reproduit la lumière lunaire, elle se couvre de poils, et ne retrouve son état normal que grâce à la sève de la fleur ! Du coup, quand la pleine lune surgit, la transformation est inévitable.

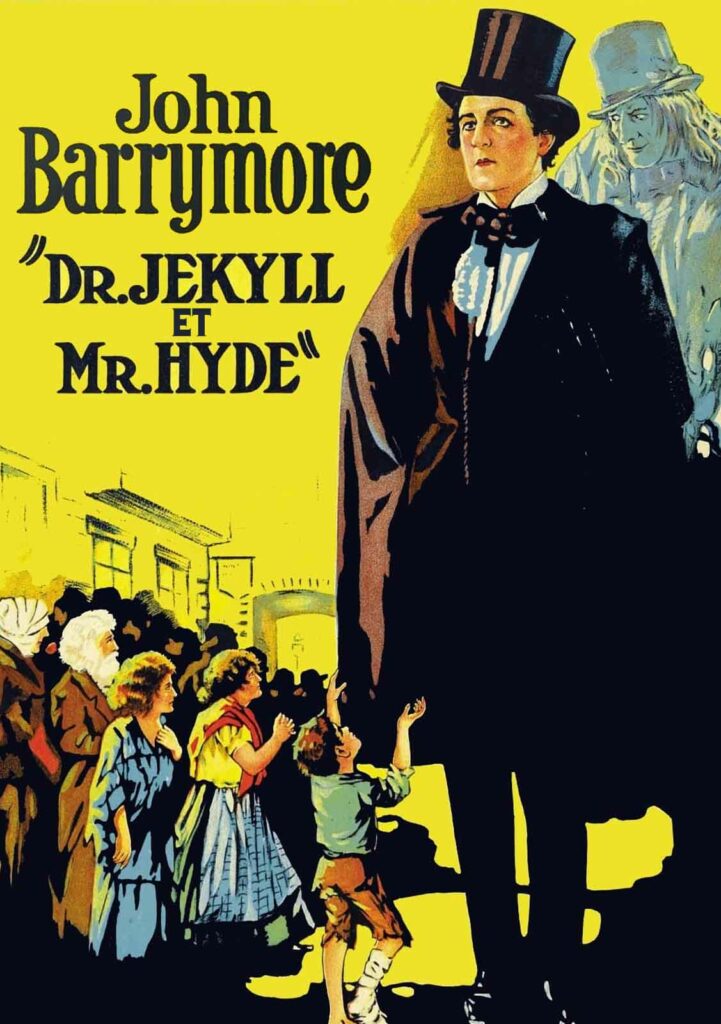

Sous l'influence de l'expressionnisme

Plus que le loup-garou classique avec lequel Universal allait plus tard nous familiariser, le héros tourmenté du Monstre de Londres évoque le docteur Jekyll, notamment lorsqu’il se camoufle derrière une casquette et un pardessus, errant dans les rues nocturnes en quête de victimes. Les effets de lumière qui filtrent à travers la fenêtre pour jeter une lueur blafarde sur la silhouette sombre du savant maudit puisent leur inspiration dans le cinéma expressionniste et renvoient aux images iconiques du Frankenstein de James Whale. Les transformations elles-mêmes surprennent par leur inventivité. Appliqué progressivement, le maquillage de Jack Pierce donne le sentiment d’une métamorphose en direct et en plan séquence, grâce à des facéties de mise en scène (un mouvement de travelling qui accompagne les déplacements du héros combiné avec des effets de volets obtenus par des colonnes à l’avant-plan) ou à de subtils effets optiques (via une combinaison de fondus enchaînés et de changements d’éclairage). Beaucoup plus dynamiques que les simples fondus qu’utilisera plus tard George Waggner pour Le Loup-Garou, ces trucages audacieux ne sont pas l’un des moindres atouts du Monstre de Londres.

© Gilles Penso