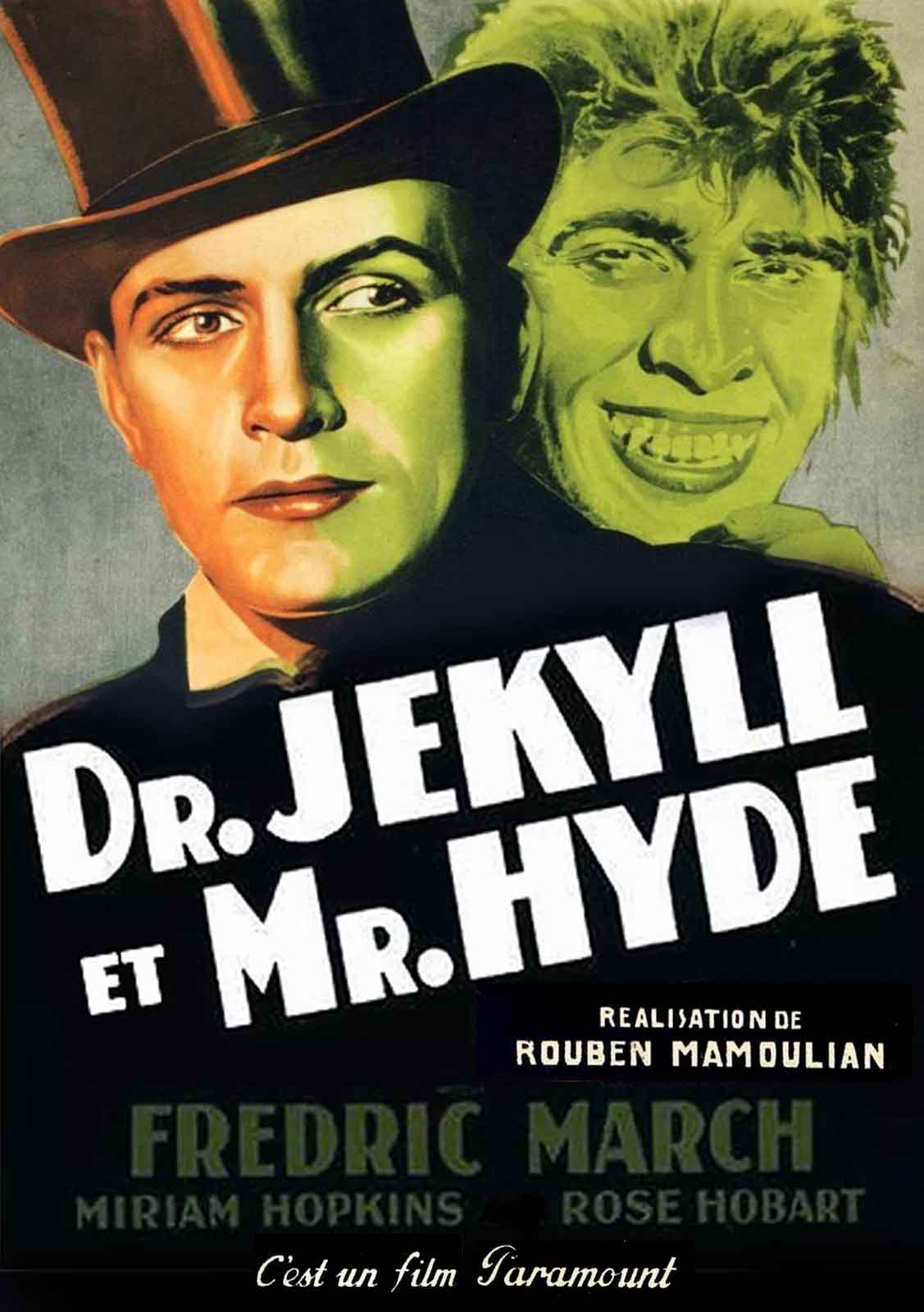

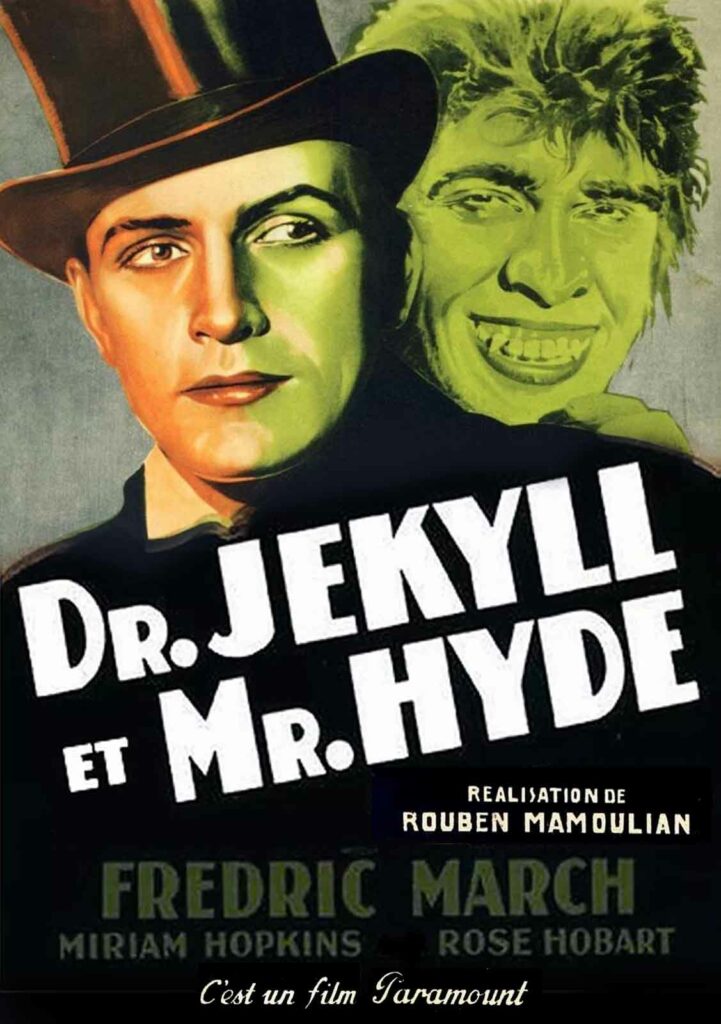

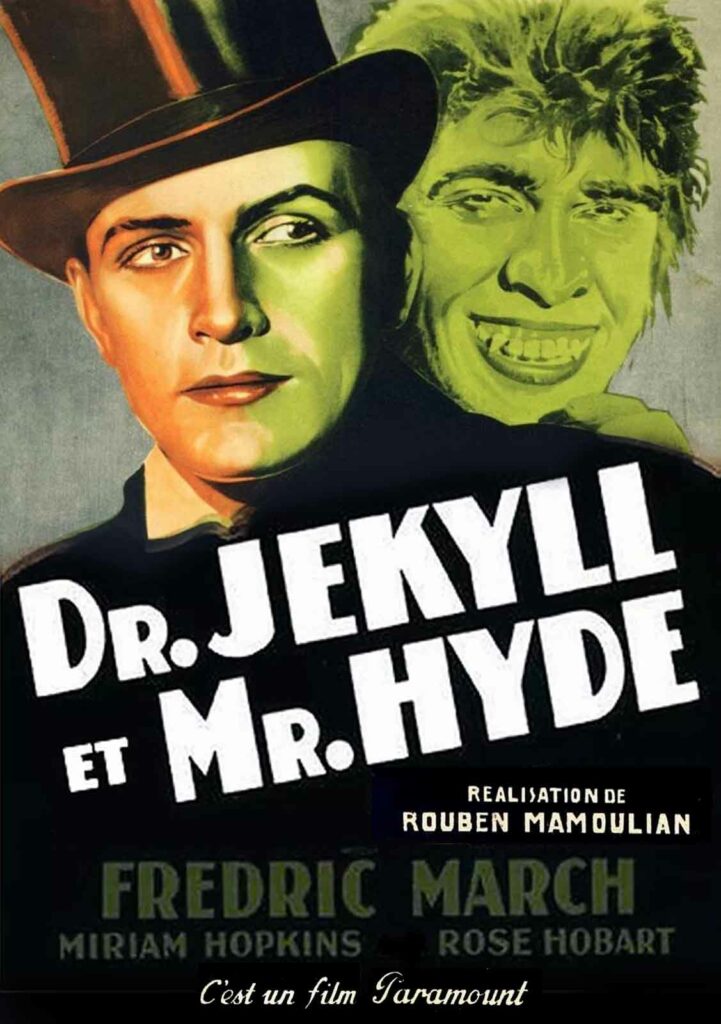

L'une des meilleures adaptations du classique de Stevenson, avec une double interprétation mémorable de Frederic March

DR JEKYLL AND MR HYDE

1931 – USA

Réalisé par Rouben Mamoulian

Avec Frederic March, Myriam Hopkins, Rose Hobart, Homes Herbert, Edgar Norton, Halliwell Hobbes, Arnold Lucy

THEMA JEKYLL & HYDE

Première adaptation parlante du roman de Stevenson, ce Dr Jekyll et Mr Hyde s’est aussitôt érigé en classique indémodable, et l’on peut sans conteste affirmer qu’il s’agit d’une des meilleures versions de ce célèbre récit schizophrène. Les premières séquences nous familiarisent avec un Henry Jekyll amateur de musique classique. Epaulé par un majordome servile et bienveillant, le savant exprime ses idées révolutionnaires à l’occasion des cours passionnants mais controversés qu’il donne à l’université de médecine. Enflammé, il déclame à son auditoire : « L’homme n’est pas un mais deux. Celui qui tend vers tout ce que la vie a de noble, c’est le moi bon. L’autre cherche à exprimer les pulsions nées de la relation qui le lie viscéralement à la terre. C’est le moi mauvais. Au sein de la nature humaine, ces deux moi luttent sans fin. »

Son projet consiste à séparer ces deux identités, dans le but d’annihiler la répression que subit le mal et les remords dont souffre le bien. En somme, il souhaite les libérer afin qu’ils puissent s’accomplir indépendamment. Mais ces réflexions ne dépassent pas le cadre de la théorie dans un premier temps, car Jekyll occupe ses journées à soigner dans la salle commune de l’hôpital des patients jugés indigents par la haute société qu’il côtoie. Notamment le père de sa fiancée Muriel, un général rigide qui repousse sans cesse la date de leur mariage. Frustré, Jekyll est attiré malgré lui par Ivy, une danseuse de cabaret, et juge qu’il est temps de mettre en pratique ses idées. Après absorption d’une potion savamment composée, le jeune homme se mue en être hideux, par le biais d’un maquillage de Wally Westmore. Celui-ci se laisse inspirer par le faciès des hommes de Néanderthal, et livre une création digne de Lon Chaney.

« Quiconque bafoue son espèce est voué à la damnation. »

Partagez cet article