Le réalisateur de Cannibal Holocaust mixe les influences de Mad Max 2, Rambo et Les Aventuriers de l'Arche Perdue pour aboutir à un film de SF totalement improbable

THE ATLANTIS INTERCEPTOR / I PREDATORI DI ATLANTIDE

1983 – ITALIE / PHILIPPINES

Réalisé par Ruggero Deodato

Avec Christopher Connelly, Gioia Scola, Tony King, Stefano Mingardo, Ivan Rassimov, John Blade, Bruce Baron

THEMA FUTUR

Même s’il est principalement connu pour ses exactions en terres cannibales, il faut savoir que Ruggero Deodato a touché à tous les genres. L’imitation à petit budget de Mad Max 2 étant devenu un véritable sport national dans l’Italie des années 80, il se prit donc au jeu, empruntant comme ses petits camarades un pseudonyme américain (Richard Franklin) et nous offrant ces Prédateurs du Futur qui, aujourd’hui encore, laissent songeur. Deodato ne se contente d’ailleurs pas de l’influence du classique de George Miller puisqu’il mixe aussi des éléments empruntés à Rambo et Les Aventuriers de l’arche perdue. « Pour être honnête, je n’étais pas très emballé au départ par Les Prédateurs du futur, qui me semblait être une simple imitation de plusieurs succès récents », avoue Deodato. « Mais après mes problèmes juridiques liés à Cannibal Holocaust, plus personne ne voulait m’engager. Les Français m’appelaient “Monsieur le Cannibale“ ! Un jour est arrivé un producteur qui m’a dit : « Est-ce que tu veux tourner un film dans les Philippines ? Nous n’avons pas encore de scénario, mais la reine des Philippines veut investir dans le cinéma et nous aimerions profiter de l’occasion. » Alors j’ai fait ce film un peu à contrecœur, pour pouvoir poursuivre ma carrière. Finalement, je me suis pris au jeu et j’y ai pris beaucoup de plaisir. Aujourd’hui, c’est un film que j’aime beaucoup. » (1)

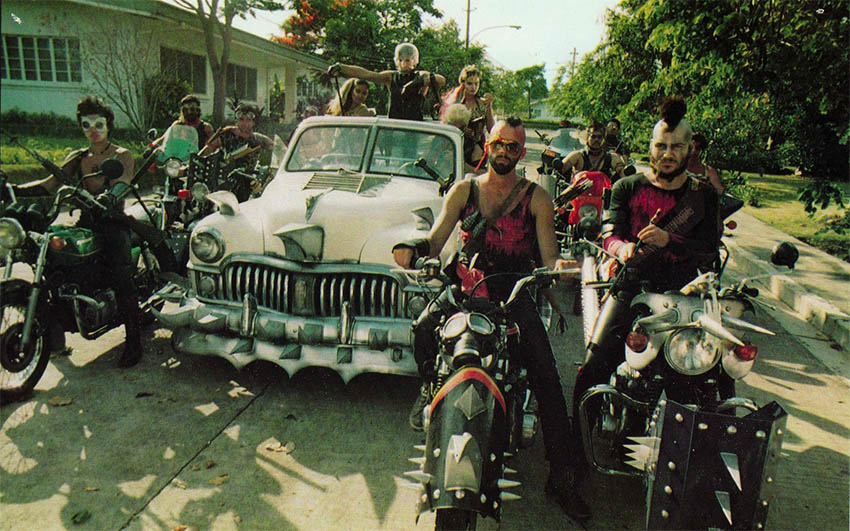

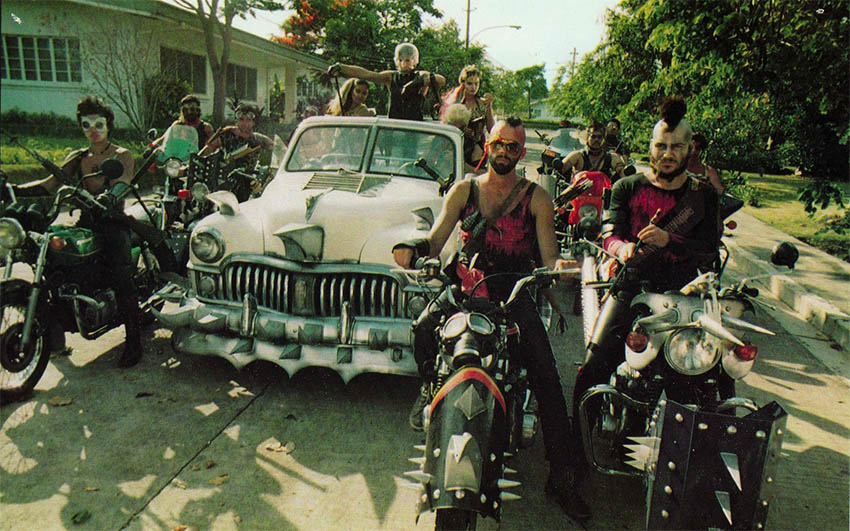

D’après le générique, l’action se situe à Miami en 1994, mais ce parti-pris futuriste (le film date de 1983, rappelons-le) n’a en réalité aucune incidence sur le récit. Dépêchée sur une plate-forme océanographique, l’experte en dialectes anciens Cathy Rollins (Gioia Scola) est accueillie par un professeur en physique nucléaire qui lui explique la situation : une plaque précolombienne qu’on estime vieille de 12 ou 13 000 ans a été découverte à 1960 mètres de profondeur, à l’endroit même où se trouve coincé un sous-marin nucléaire russe. Après une brève analyse, notre experte n’y va pas par quatre chemins : « je pense qu’elle confirme l’existence de l’Atlantide ». Bientôt, un gigantesque raz de marée frappe la plate-forme et laisse émerger ce qui ressemble à une île, sertie dans un dôme transparent. Les survivants de la catastrophe, menés par deux vétérans du Viêt-Nam (Christopher Connelly et Tony King) s’échouent sur une petite ville côtière ravagée par une armée de guerriers Atlantes, bien décidés à retrouver leur suprématie passée. Or, défiant tout sens de la cohérence, ces échappés de l’Atlantide ressemblent à des punks armés jusqu’aux dents, se déplacent en motos ou en voitures customisés, arborent des maquillages blafards, des crêtes iroquoises, des tenues de cuir sado-masochistes, et manient toutes les armes possibles (arbalètes, fusils, lances-flammes). Bref, ces vilains motorisés pastichent servilement ceux de Mad Max 2 et se font appeler les Interceptors (or chacun se souvient qu’Interceptor est justement le nom de la voiture que pilote Mel Gibson dans la saga Mad Max).

Fusillades explosives et gore ludique

Du côté des séquences d’action, il faut reconnaître à Deodato un certain savoir-faire. Échauffourées à coups de cocktails molotovs, fusillades explosives, poursuites en hélicoptères, corps à corps sanglants s’enchaînent ainsi généreusement, la plupart des acteurs semblant effectuer eux-mêmes un certain nombre de cascades. Le cinéaste se permet même quelques écarts gore ludiques, comme la décapitation en gros plan d’un motard piégé par un câble tendu sur la route.« Je dois avouer que tourner des films d’horreur et des scènes gore m’amuse beaucoup », raconte Deodato. « Mais je me suis rendu compte que ce genre de choses avait tendance à faire rire les spectateurs américains. Du coup, j’ai commencé à injecter de l’humour dans mes films d’horreur, ou alors des scènes d’horreur un peu exagérées dans des films comme Les Prédateurs du futur. Lorsque le motard est violemment décapité en pleine course, passée la surprise, tout le monde rit. C’est un rire mi-amusé mi-nerveux. Le trucage a été obtenu avec une fausse tête assez réaliste et avec l’aide de cascadeurs chevronnés. » (2) Cette aventure improbable s’achève sur l’Atlantide, où Cathy se retrouve vêtue en princesse antique tandis que les héros affrontent les pièges d’un temple maudit. Quelques jolies visions surréalistes (le sous-marin nucléaire échoué sur l’île), quelques répliques d’anthologie (« essayer de réparer le moteur, c’est demander la lune à un sourd-muet ») et une bande originale délicieusement eighties achèvent de faire des Prédateurs du futurs (connu aussi sous le titre d’Atlantis Interceptors) un must pour les amateurs de cinéma bis décomplexé.

(1) et (2) Propos recueillis par votre serviteur en septembre 2016

© Gilles Penso

Partagez cet article