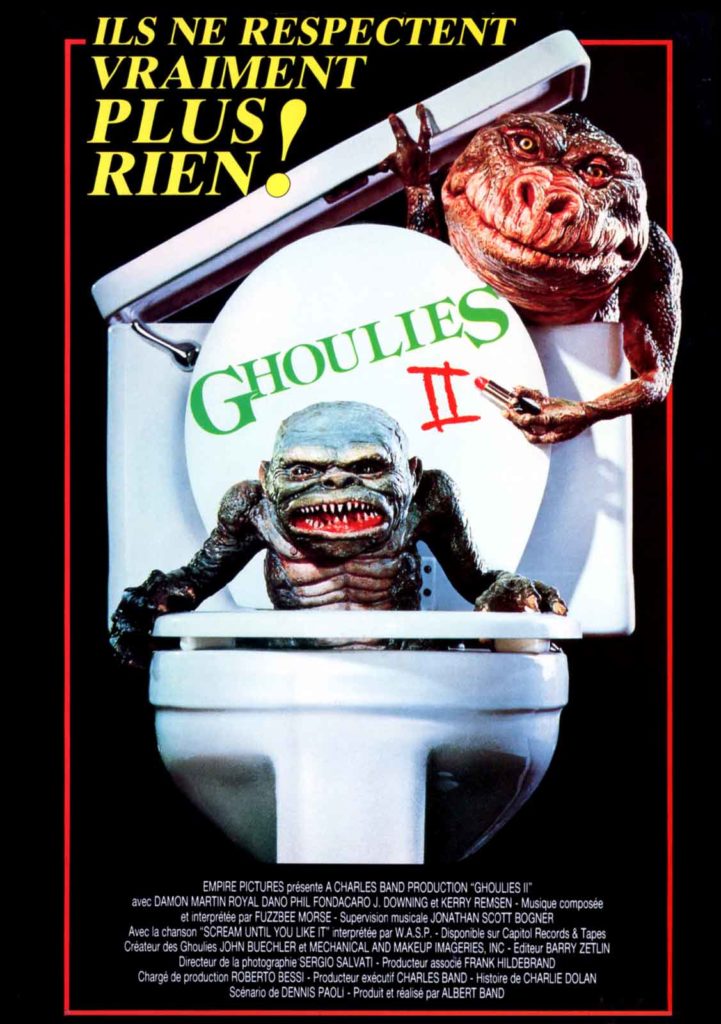

La séquelle des aventures des petits monstres démoniaques imaginés et créés par John Carl Buechler

GHOULIES 2

1987 – USA

Réalisé par Albert Band

Avec Damon Martin, Royal Dano, Phil Fondacaro, J. Downing, Kerry Remsen, Dale Wyatt, Jon Pennell, Sasha Jenson

THEMA DIABLES ET DÉMONS I SAGA GHOULIES I CHARLES BAND

Ghoulies était un petit film d’horreur fauché et mal fagoté, et n’importe quel investisseur sensé n’aurait pas misé un kopeck sur sa réussite. Mais il faut croire que Charles Band eut du flair, car les petits monstres de John Buechler attirèrent suffisamment les foules pour engendrer aussitôt une séquelle, réalisée cette fois-ci par le propre père du producteur. Tout content de ce “népotisme inversé”, Charles peut donc embaucher le vétéran Albert Band pour l’un de ses projets. Le prologue nous montre un homme d’église tenter de se débarrasser des maléfiques Ghoulies en les jetant dans une cuve de produits corrosifs, au beau milieu d’une station-service nocturne et déserte. Mais les petits démons sont tenaces, et c’est lui qui finit par y plonger la tête la première, tandis que nos monstres facétieux s’échappent et trouvent refuge dans le semi-remorque d’une fête foraine qui passait par là.

On le voit, nous ne sommes pas à une incohérence près, mais le spectateur consentant d’une œuvre de cet acabit est en principe indulgent, d’autant que Ghoulies 2 s’avère bien moins bâclé que son prédécesseur. Les fans se départagent ensuite entre ceux qui préfèrent la nullité hilarante – au second degré – du premier Ghoulies, et ceux qui penchent pour la séquelle passable mais plus aboutie techniquement. L’un des atouts de ce second opus est en tout cas la générosité avec laquelle nous sont dévoilés les démons. Cette fois-ci, les marionnettes s’agitent sans pudeur devant la caméra d’Albert Band, et le génial David Allen nous gratifie même de quelques apparitions des créatures déambulant en animation image par image. Certes, nous sommes loin de Ray Harryhausen, mais le charme saccadé de ces cinq plans trop brefs est indéniable.

Panique dans le train fantôme

Pour le reste, Ghoulies 2 raconte comment les cinq bestioles que nous connaissons – plus un sixième larron aux allures de chauve-souris difforme – multiplient les forfaits à l’intérieur d’un train fantôme promis à la faillite par un financier véreux. Grâce à leurs exactions, la foule finit par se presser pour assister à des attractions inédites et sanglantes. Sans devenir tout à fait héroïques – nos monstres transforment généralement tous les humains qu’ils croisent en chair à saucisse – les Ghoulies ont donc ici le beau rôle, et les similitudes avec Gremlins sont bien plus apparentes que dans le premier film. Notamment dans cette séquence jouissive où les créatures sèment la panique et le désordre dans tous les manèges du parc d’attractions. Quant au vilain, il finit dévoré par l’un des démons surgissant des toilettes (une image devenue célèbre grâce à sa présence sur les posters du film). Le final atteint les sommets du surréalisme, puisque nos héros décident d’invoquer un nouveau démon pour se débarrasser des Ghoulies décidément trop voraces à leur goût. Un monstre godzillesque – version de deux mètres du ghoulie homme-poisson amateur de cuvettes de WC – surgit alors du sol et entreprend d’avaler un à un tous les petits monstres du film ! Ce patchwork de séquences absurdes aurait pu tranquillement sonner le glas d’une série très dispensable, mais ce serait mal connaître Charles Band, qui décida d’exploiter jusqu’à la trogne les mignonnes marionnettes à l’occasion de deux nouvelles séquelles, respectivement réalisées par John Buechler et Jim Wynorski.

© Gilles Penso

Partagez cet article