Heroïc fantasy, science-fiction et préhistoire se bousculent dans cette épopée kitsch devenue culte

IL MONDO DI YOR

1982 – ITALIE / USA

Réalisé par Antonio Margheriti

Avec Reb Brown, Corinne Clery, Alan Collins, John Steiner, Carole Andre

THEMA HEROIC FANTASY I FUTUR I DINOSAURES

1982 : John Milius réinvente l’heroïc-fantasy musclée sur grand écran avec Conan le barbare, et La Guerre du feu de Jean-Jacques Annaud remporte le César du meilleur film avec une aventure préhistorique remontant aux origines de l’humanité. Il n’en faut pas plus à Antonio Margheriti pour tenter de fusionner ces deux influences en un seul film. Se drapant de son pseudonyme américanisé favori, Anthony M. Dawson, le réalisateur de Chair pour Frankenstein, L’Invasion des piranhas et Pulsions cannibales prend pour prétexte la bande dessinée « Yor le chasseur » de Juan Zanotto et Ray Collins (1976-1977) pour marcher sur les traces des films de Milius et Annaud en y injectant un peu de rétrocipation fantaisiste façon Un Million d’années avant JC, histoire de pouvoir montrer des femmes des cavernes plus sexy que celles de La Guerre du feu et quelques dinosaures joyeusement anachroniques.

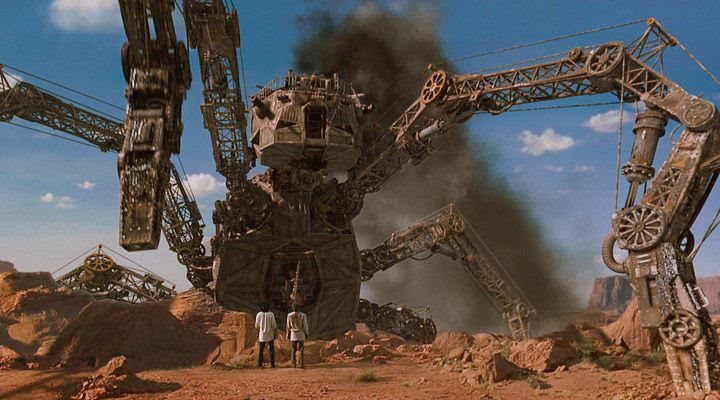

Le ton improbable du film est donné dès son générique, où retentit la chanson délicieusement eighties « Yor » tandis que le vigoureux Reb Brown (qui fut un calamiteux Captain America quelques années plus tôt) gambade au milieu des rochers en souriant, ses muscles luisant face au soleil et sa perruque blonde lui donnant les allures d’un Rahan du pauvre. Yor est un héros, un vrai. Surgi de nulle-part, il sauve les pauvres gens lorsqu’ils sont assaillis par des monstres préhistoriques fantaisistes – un stégosaure à tête de tricératops, un dimétrodon géant – conçus par Margheriti et sa famille sous forme de marionnettes mécaniques grandeur nature. Ces belles bêtes interagissent certes avec les comédiens sans nécessité d’utiliser des trucages optiques, mais le montage nerveux ne parvient guère à les faire passer pour autre chose que des attractions de foire en plastique. La palme revient au « monstre de la nuit », une sorte de ptérodactyle/chauve-souris qui plane comme un frisbee géant et dont Yor utilise la dépouille comme s’il s’agissait d’un deltaplane pour voler à la rescousse des opprimés, tandis que la bande originale s’emballe avec une chanson qui cherche visiblement à imiter Queen dans Flash Gordon. Fou rire assuré !

« Parfois, je pense être le fils du feu… »

Yor est vaillant, mais il ignore tout de ses origines. Le médaillon qu’il porte au cou est peut-être la clef du mystère. « C’est comme un feu qui brûle au fond de moi, c’est une question sans réponse » dit-il l’air inspiré. « Parfois je pense être le fils du feu et n’avoir ni père ni mère. » Une cro-mignonne incarnée par Corinne Clery (aperçue dans Moonraker) s’amourache de lui, les bouclettes au vent, et lance des regards noirs à toutes les filles qui lui font les yeux doux. Puis soudain, sans préavis, cette fable préhistorico-mythologique (qui puise aussi son inspiration dans les péplums italiens des années 60) bascule en pleine science-fiction post-La Guerre des étoiles, recyclant les accessoires et les costumes de L’Humanoïde dont Margheriti supervisa les effets spéciaux. Le dernier tiers du film, totalement absurde, met dès lors en scène un méchant ridicule aux desseins incompréhensibles et parachève l’impression d’avoir assisté à un OVNI inclassable dont les excès de naïveté nous le rendent forcément sympathique.

© Gilles Penso

Partagez cet article