Une tentative audacieuse mais modérément convaincante de moderniser la série culte des années 60…

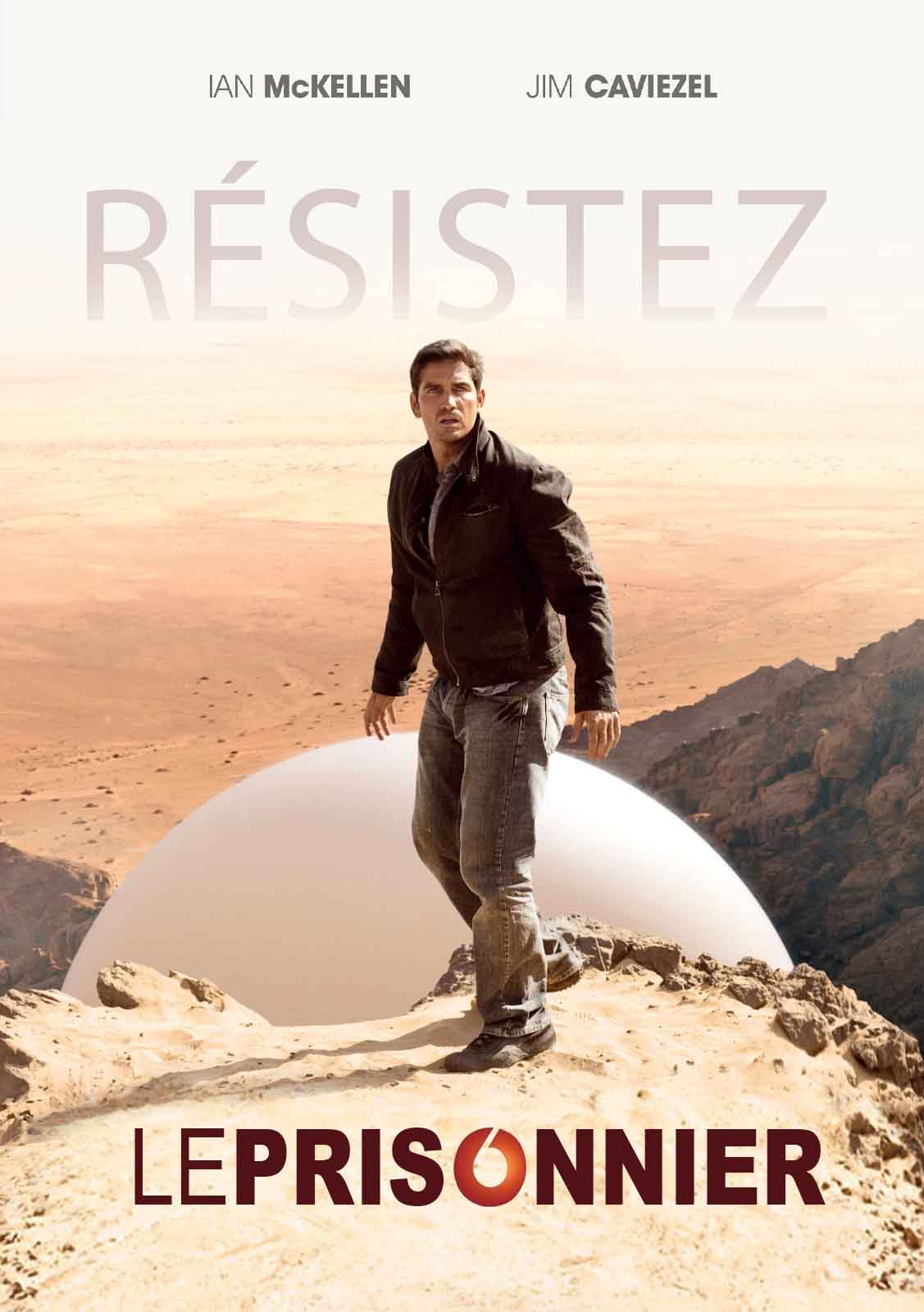

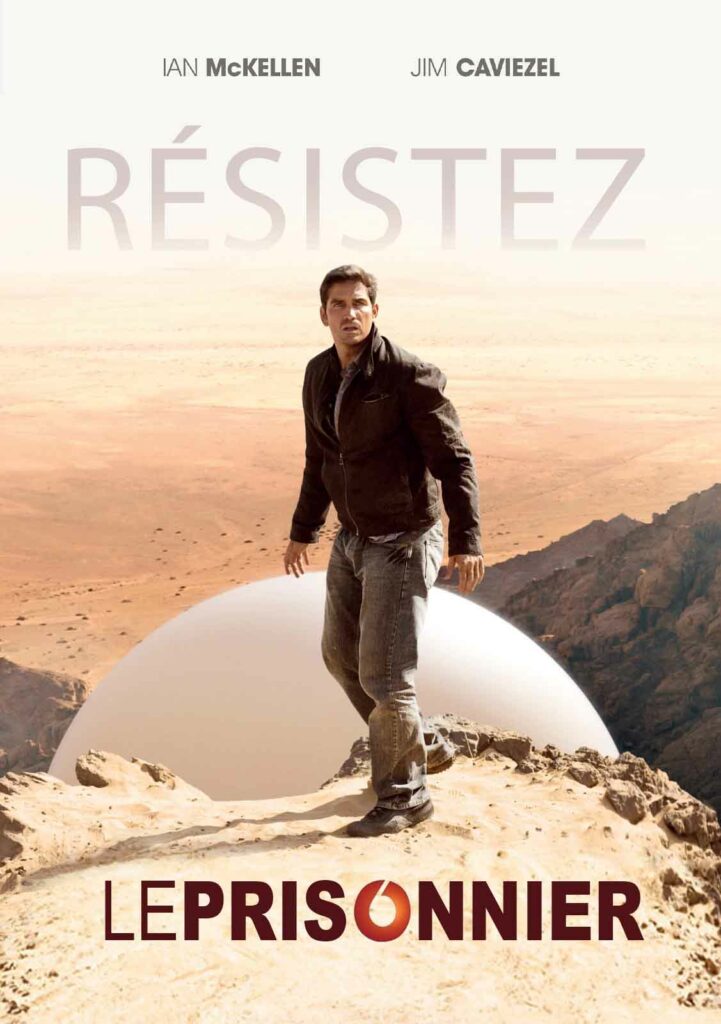

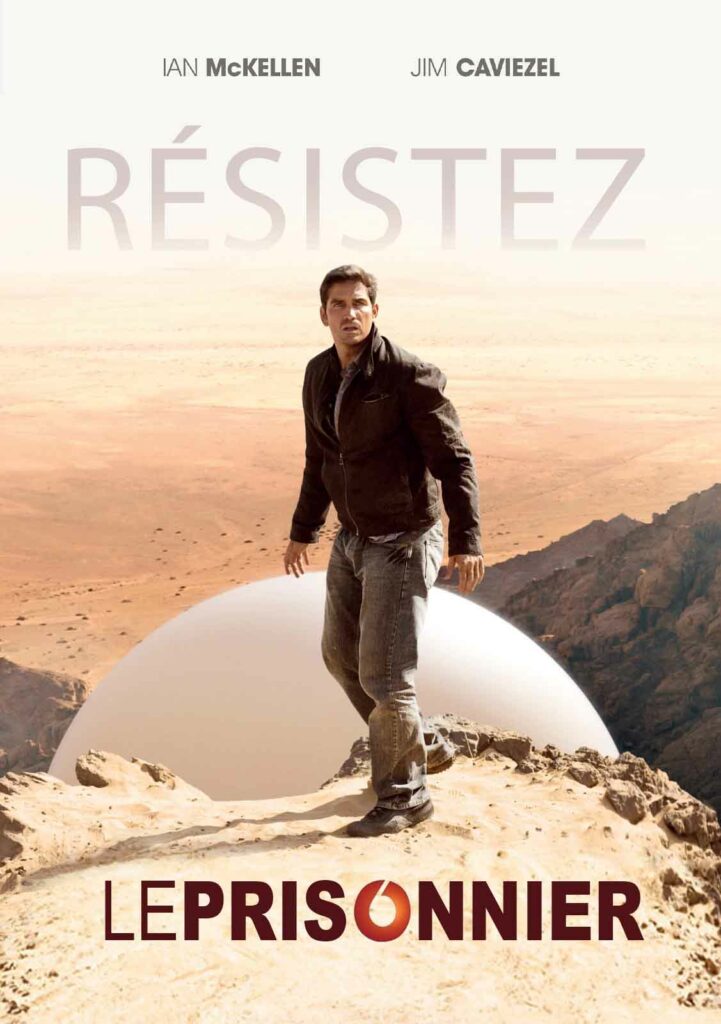

THE PRISONNER

2009 – USA

Créée par Trevor Hopkins

Avec Jim Caviezel, Ian McKellen, Hayley Atwell, Ruth Wilson, Lennie James, Rachael Blake, Jamie Campbell Bower, Renate Stuurman, John Whiteley

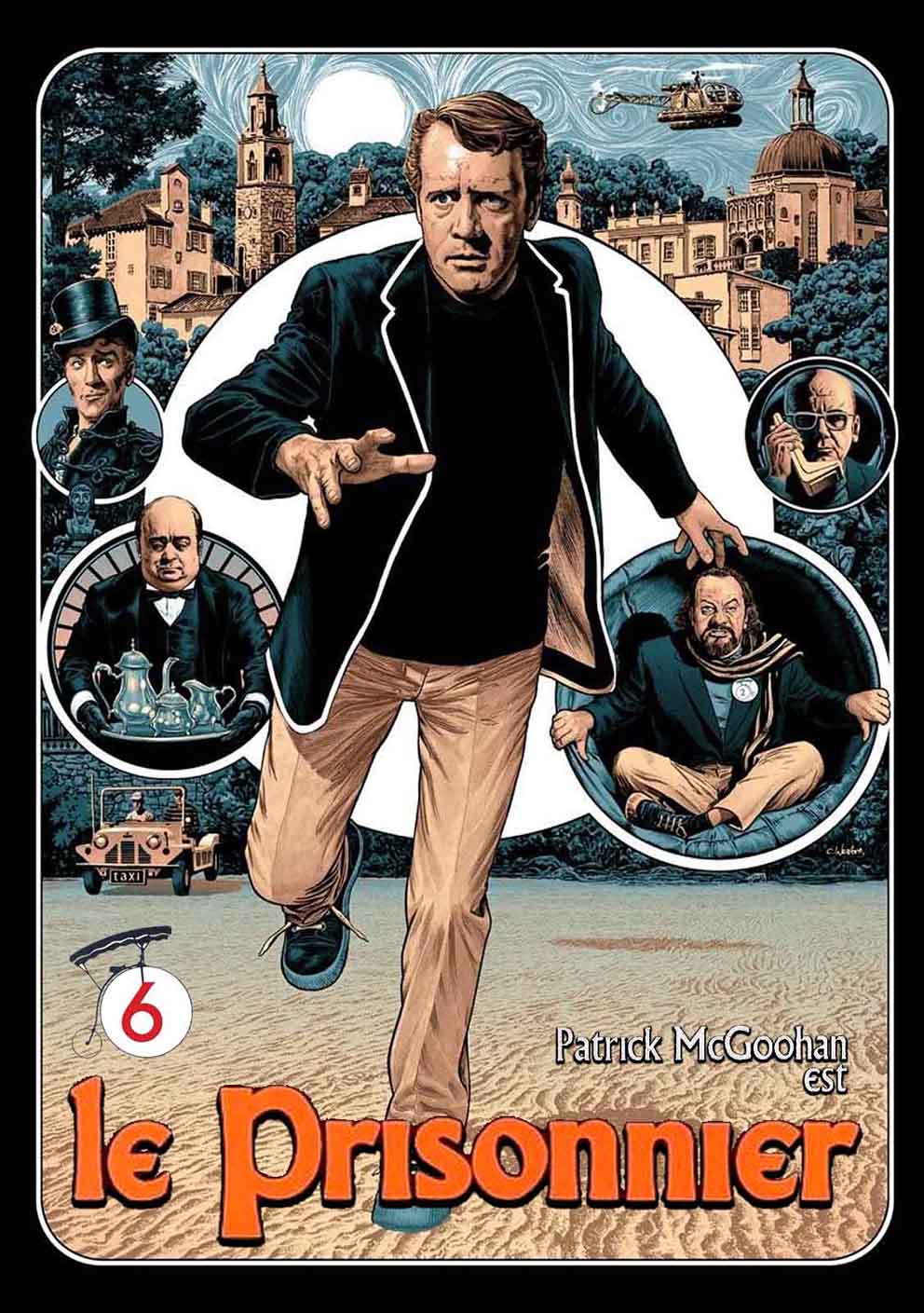

Se lancer dans le remake de l’une des séries télévisées les plus culte, les plus atypiques et les plus insaisissables de tous les temps était une idée extrêmement audacieuse mais qui frôlait l’inconscience. Comment se mesurer à un tel phénomène sans se casser les dents ? Le Prisonnier de Patrick McGoohan et George Markstein ne ressemblait à rien de connu, et si l’influence de ce show mythique est aujourd’hui encore considérable, c’est un objet étrange qui se distingue par sa singularité et sa non-reproductibilité. En initiant une nouvelle version – dont le projet se met en branle dès l’année 2005 – le producteur Trevor Hopkins, le scénariste Bill Gallagher et la chaîne AMC connaissent les risques. Leur ligne de conduite consiste donc à reprendre le principe de leur modèle et plusieurs de ses gimmicks mais d’en modifier le contexte, la tonalité et le style. La série sera plus courte (six épisodes seulement), connaîtra une résolution pragmatique et se concentrera sur un nombre plus réduit de personnages. Le n°2 par exemple, autorité officielle du « Village » obéissant à une entité supérieure inconnue, ne changera pas de visage d’un épisode à l’autre. Ce sera le même comédien. Le rôle est d’abord confié à John Lithgow, mais l’acteur fétiche de Brian de Palma est alors occupé par la quatrième saison de Dexter. Il est donc remplacé par le vénérable Ian McKellen, rien moins que le Gandalf du Seigneur des anneaux et le Magneto de la saga X-Men.

Pour incarner le n°6, la production a la bonne idée de solliciter Jim Caviezel. Sans avoir le magnétisme ou l’expressivité de Patrick McGoohan, cet acteur discret mais solide (La Ligne rouge, Fréquence interdite, La Passion du Christ, Outlander) incarne parfaitement cet « homme de nulle part ». Contrairement au Prisonnier original, qui nous résumait dans son générique la situation d’un agent secret démissionnaire kidnappé chez lui et ramené dans le Village, le héros de cette nouvelle version est une parfaite énigme en début de série. Il se réveille au milieu du désert, est partiellement amnésique, ne se souvient pas de son nom et découvre l’étrange communauté du Village, des gens qui portent des numéros et semblent tout ignorer du monde extérieur. Bizarrement, certains de ces visages lui sont familiers, sans qu’il sache pourquoi. Le passé de ce nouveau prisonnier ne nous apparaît que par bribes, via des flash-backs furtifs situés à New York. La rencontre dans un restaurant avec une jeune femme semble avoir précédé de près sa perte de conscience et son enlèvement. Désormais, il est le n°6 et se confronte avec le n°2, le chef du Village qui va tout faire pour le contraindre à s’intégrer dans cette collectivité grégaire…

L’ombre de George Orwell

Si plusieurs éléments du Prisonnier original nous rappellent à leur bon souvenir (en particulier le fameux ballon blanc géant qui empêche toute évasion), le décor a changé. À la place du village côtier filmé à Portmeirion, nous sommes en présence d’un site désertique tourné à Swakopmund, en Namibie. Ce ravalement de façade n’est pas uniquement cosmétique. Les scénarios écrits par Bill Gallagher s’éloignent volontairement de ceux de la première série pour développer leurs propres enjeux dramatiques. À la loufoquerie surréaliste des années 60, ce Prisonnier préfère s’ancrer dans une paranoïa plus moderne, reprenant à son compte les codes du thriller, de l’espionnage et de la science-fiction pour bâtir un nouveau puzzle conçu pour déstabiliser les téléspectateurs. Les nombreuses confrontations psychologiques entre Jim Caviezel et Ian McKellen – qui constituent sans doute l’élément le plus intéressant de ce remake – évoquent celles de Smith et O’Brien dans « 1984 », George Orwell restant une source d’inspiration majeure. La série se suit donc avec un certain intérêt mais manque d’une originalité, d’un grain de folie ou d’une extravagance qui la feraient sortir du lot. À la fin de ces six heures de diffusion, au moment de la résolution, une certaine déception s’empare des téléspectateurs. À trop vouloir rationnaliser, à tant chercher un équilibre prudent entre la bizarrerie et une narration classique, le Prisonnier de 2009 échoue à marquer durablement les esprits. Ceux qui ont découvert cette relecture du classique des sixties s’en souviennent donc généralement comme une mini-série soignée mais sans aspérité.

© Gilles Penso

Partagez cet article