Le réalisateur de la trilogie Le Labyrinthe s’empare de la célèbre saga simiesque et plonge ses héros dans un monde post-apocalyptique en ébullition…

KINGDOM OF THE PLANET OF THE APES

2024 – USA

Réalisé par Wes Ball

Avec Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon, William H. Macy, Lydia Peckham, Travis Jeffery, Sara Wiseman, Neil Sandilands, Eka Darville

THEMA SINGES I SAGA LA PLANÈTE DES SINGES

Tout a commencé par une histoire de souris. Réalisateur des trois volets de la franchise Le Labyrinthe, Wes Ball est en effet en pleins préparatifs d’une adaptation sur grand écran de « La Légende de la Garde », une série de comic books créés par David Petersen et narrant les exploits d’un petit rongeur héroïque dans un monde médiéval fantaisiste anthropomorphique, lorsqu’il apprend la nouvelle : ce projet ne se fera pas, à cause de l’acquisition du studio 20th Century Fox par Disney. Une souris qui annule une autre souris, en quelque sorte. Cruelle ironie ! Ball et son ami producteur Matt Reeves sont dépités mais souhaitent rester dans la même énergie et développer aussitôt un autre long-métrage. Et s’il s’agissait d’un nouvel opus de La Planète des singes? Reeves ayant réalisé les deux volets précédents et Disney étant preneur d’un quatrième épisode suite au succès du reboot né en 2011, l’idée tombe sous le sens. Mais Wes Ball est intimidé par la trilogie que constituent La Planète des singes : les origines, La Planète des singes : l’affrontement et La Planète des singes : suprématie. Pas question pour lui d’écorner un triptyque qu’il juge parfait. L’idée lui vient alors d’une suite qui se déroulerait non pas dans la directe continuité de l’épisode précédent, mais plusieurs siècles plus tard. Ainsi naît La Planète des singes : le nouveau royaume.

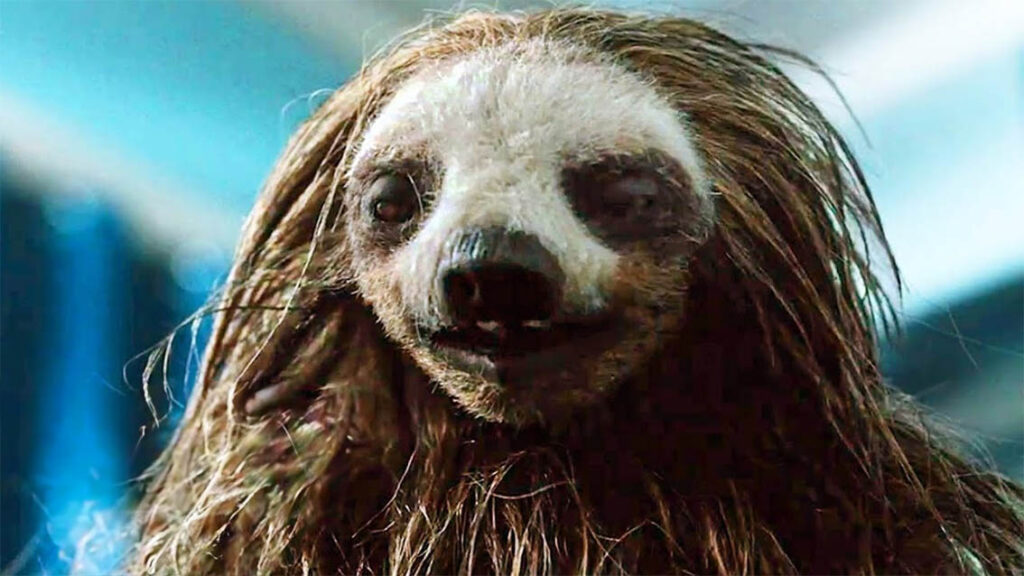

Le film se déroule donc trois siècles après la mort de César. Le monde a bien changé depuis La Planète des singes : suprématie. Désormais, les primates vivent par clans répartis un peu partout dans le monde et l’espèce humaine semble avoir presque disparu. Réduits à quelques petits groupes privés de paroles et d’intelligence qui vivotent dans les bois, les hommes n’ont plus de rôle à jouer sur cette planète qui a oublié le temps lointain où ils y régnaient. Le protagoniste de cette nouvelle histoire s’appelle Noa (Owen Teague), membre d’un groupe de chimpanzés fauconniers dirigés par son père Koro (Neil Sandilands). Noa se prépare avec ses amis Soona (Lydia Pechma) et Anaya (Travis Jeffery) à un rite de passage à l’âge adulte en ramassant des œufs d’aigle dans la montagne. Mais la cérémonie est bouleversée par le surgissement d’une tribu de singes guerriers qui attaquent le village. Pour sauver la situation, Noa va devoir entamer un voyage initiatique aux côtés de deux compagnons inattendus : l’orang-outan Raka (Peter Macon) et une jeune humaine qui semble se distinguer de ses semblables (Freya Allan)…

Il faut rendre à César ce qui lui appartient

Si l’épilogue de La Planète des singes : suprématie annonçait l’aube d’un nouveau monde, ce quatrième volet nous plonge dans un univers ouvertement post-apocalyptique où la nature a repris ses droits, où les constructions humaines ne sont plus que des vestiges recouverts de végétation sauvage et où d’immenses carcasses de navires rouillés se dressent sur les plages. Imaginé comme un trait d’union entre la trilogie des années 2010 et la pentalogie originale, le film de Wes Ball tient à rendre plusieurs hommages directs au classique de Franklin J. Schaffner, en reprenant certains éléments de décors, en laissant le compositeur Joe Paesano décliner les thèmes originaux et les sonorités tribales de Jerry Goldsmith, mais aussi en réinventant la célèbre séquence de la chasse aux humains par des cavaliers simiesques équipés de filets. La démarche n’est pas du tout celle du fan service mais plutôt de l’imbrication de cet épisode dans un tout cohérent. D’autres allusions émergent, non seulement au Secret de la planète des singes, à La Conquête de la planète des singes et à La Bataille de la planète des singes mais aussi à la série TV La Planète des singes (on pense notamment au fameux épisode « The Trap »). Bourré de séquences d’action époustouflantes et souvent vertigineuses, repoussant plus loin que jamais les possibilités techniques offertes par la « performance capture », offrant à Freya Allan (transfuge de la série The Witcher) un rôle délicieusement ambigu, La Planète des singes : le nouveau royaume aborde au fil de son scénario aux rebondissements multiples le thème de l’appropriation d’une figure messianique (en l’occurrence Cesar) à des fins politiques. C’est sans doute l’un de ses aspects les plus fascinants, s’assortissant d’une absence de manichéisme tranché qui laisse en suspens une question sans réponse : deux espèces intelligentes et dominantes peuvent-elles cohabiter sans heurt sur la même planète ?

© Gilles Penso

Partagez cet article