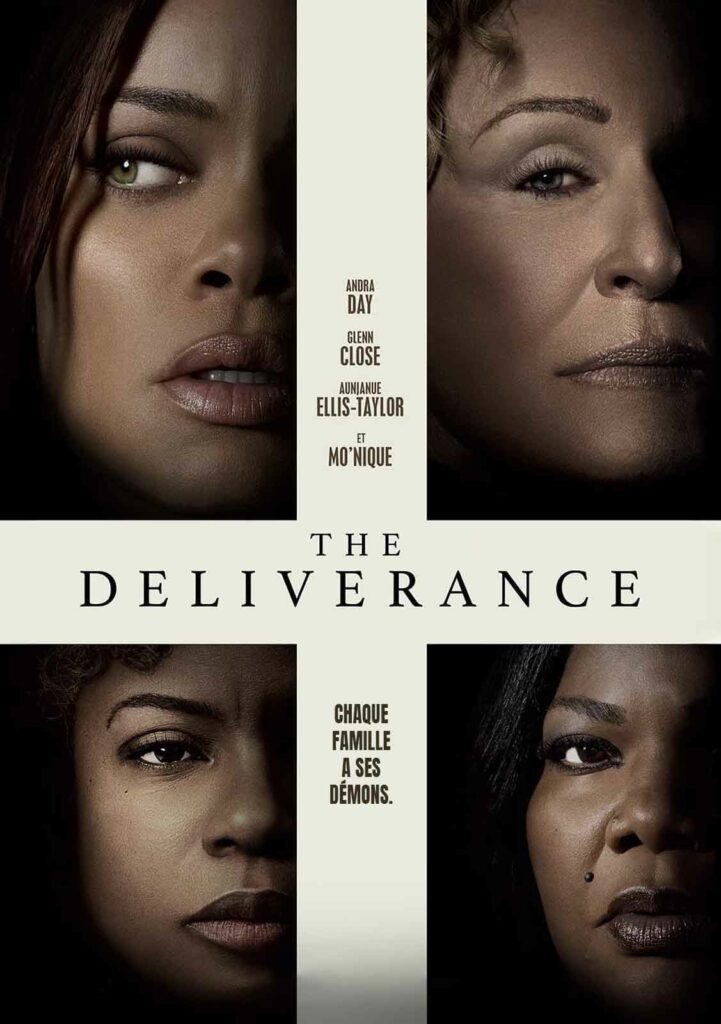

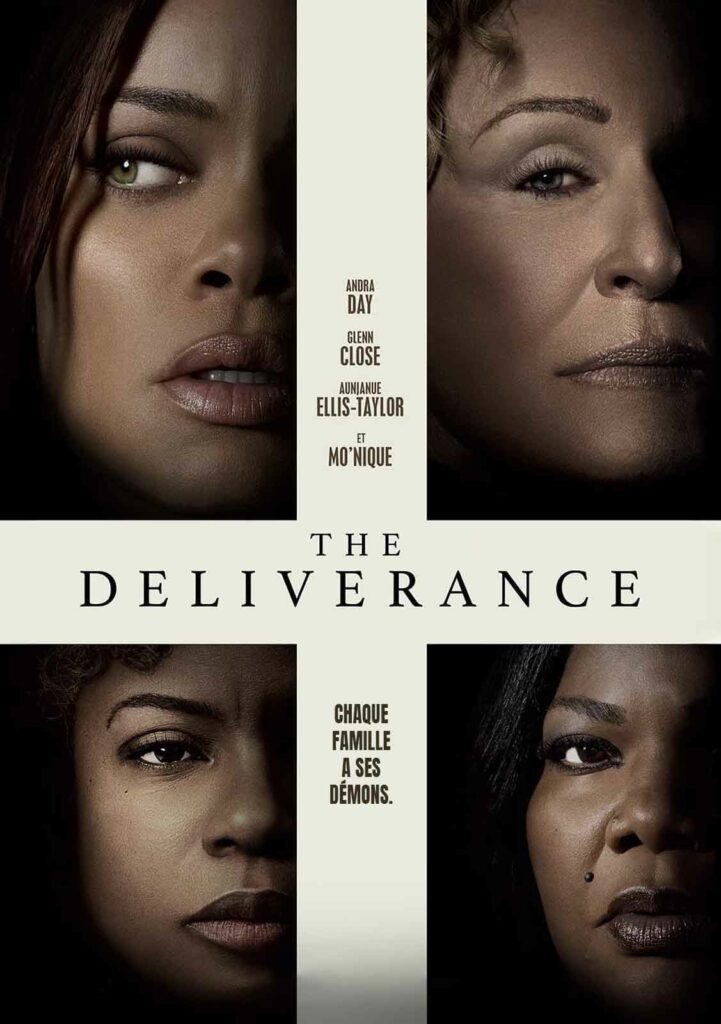

Une mère qui peine à élever seule ses trois enfants se retrouve brutalement confrontée à une entité démoniaque…

THE DELIVERANCE

2024 – USA

Réalisé par Lee Daniels

Avec Andra Day, Glenn Close, Anthony B. Jenkins, Caleb McLaughlin, Demi Singleton, Aunjanue Ellis-Taylor, Mo’Nique, Omar Epps, Miss Lawrence

THEMA DIABLE ET DÉMONS

« L’histoire qui suit est inspirée de faits réels », nous dit le texte plein écran qui introduit The Deliverance. L’argument de l’authenticité est bien connu des amateurs de films d’horreur depuis Psychose, Massacre à la tronçonneuse, Amityville ou plus récemment la saga Conjuring, et chacun sait que les scénaristes prennent généralement toutes les libertés qu’autorise la « licence artistique » pour se rapproprier les faits, surtout lorsqu’il s’agit de phénomènes paranormaux. L’affaire qui nous intéresse ici est celle de la famille Ammons, survenue dans l’Indiana en 2011 et très médiatisée à l’époque. Ce cas troublant de possession démoniaque donna lieu à un documentaire en 2019, The Demon House de Zak Bagans, et servit donc de source d’inspiration majeure au scénario de The Deliverance, écrit à quatre mains par David Coggeshall (Prey, Esther 2) et Elijah Bynum (Chaudes nuits d’été, One Dollar). Assez curieusement, la mise en scène est assurée par Lee Daniels, qui sort ici de sa zone de confort pour se frotter à un univers qu’il n’avait jamais encore abordé. Voir le réalisateur de Precious, The Paperboy et Le Majordome s’aventurer sur le terrain de L’Exorciste peut légitimement surprendre, mais notre homme reste fidèle à la sensibilité que nous lui connaissons en s’éloignant volontairement des canons du genre.

À fleur de peau, dans un rôle difficile et plutôt ingrat, la chanteuse et actrice Andra Day incarne Ebony Jackson, une mère séparée qui peine à joindre les deux bouts. Sans misérabilisme mais avec une crudité bien peu hollywoodienne, Lee Daniels nous décrit ses difficultés à gérer trois enfants, ses relations très conflictuelles avec sa mère (une Glenn Close étonnante, qui n’hésite pas à se métamorphoser physiquement pour entrer dans la peau de ce personnage trouble) ainsi que le fantôme d’un alcoolisme destructeur qui ne cesse de la hanter. The Deliverance prend donc d’abord les allures d’un drame social et psychologique. De profondes blessures dont nous ne comprenons pas encore les tenants et les aboutissants sont visiblement encore à vif. Tout le monde semble donc à cran dès l’entame du film, d’autant que l’aide à l’enfance a dans sa ligne de mire cette mère au casier judiciaire déjà garni. Les acteurs de la tragédie étant en place, le surnaturel peut s’inviter…

House of the Devil

C’est en douceur que s’installe la bizarrerie. Les mouches se mettent à envahir la nouvelle maison des Jackson de manière de plus en plus insistante, le cadet de la famille, Andre (Anthony B. Jenkins), est pris de crises de somnambulisme étranges puis se met à parler à un ami imaginaire… Comme tout est traité avec beaucoup de naturalisme, porté par une direction d’acteurs impeccable et l’établissement d’une atmosphère hyperréaliste, nous sommes tout disposés à y croire. Mais lorsque le paranormal surgit enfin de manière frontale, après plus d’une heure de métrage, le château de cartes finit par s’effondrer dans la mesure où le film ne parvient pas à proposer à ses spectateurs autre chose qu’une relecture de ce qu’ils connaissent déjà. Et le fait de citer L’Exorciste dans les dialogues (comme pour en évacuer la référence d’un revers de main) n’empêche pas The Deliverance de marcher très sagement dans ses pas (voix gutturales, transformations physiques, lévitations, télékinésie, jets de vomi, eau bénite, crucifix, toute la panoplie est là). Or à ce jeu, William Friedkin reste et restera sans doute imbattable. Nous comprenons aisément pourquoi Lee Daniels s’est laissé attirer par les failles de cette mère qui cherche désespérément à garder le contrôle de sa vie, tout comme nous saisissons l’envie de faire de l’entité diabolique la métaphore du démon qui ronge cette anti-héroïne brutale et impulsive. Hélas, la démonstration perd toute efficacité au moment où le cinéaste fonce la tête la première dans les lieux communs du film de possession au lieu de conserver sa singularité et son supplément d’âme. The Deliverance n’est donc qu’une demi-réussite, bien en deçà de ce que sa première partie laissait espérer.

© Gilles Penso

Partagez cet article