Une chasse à l'homme impitoyable qui annonce les dérives les plus extrêmes de la télé-réalité

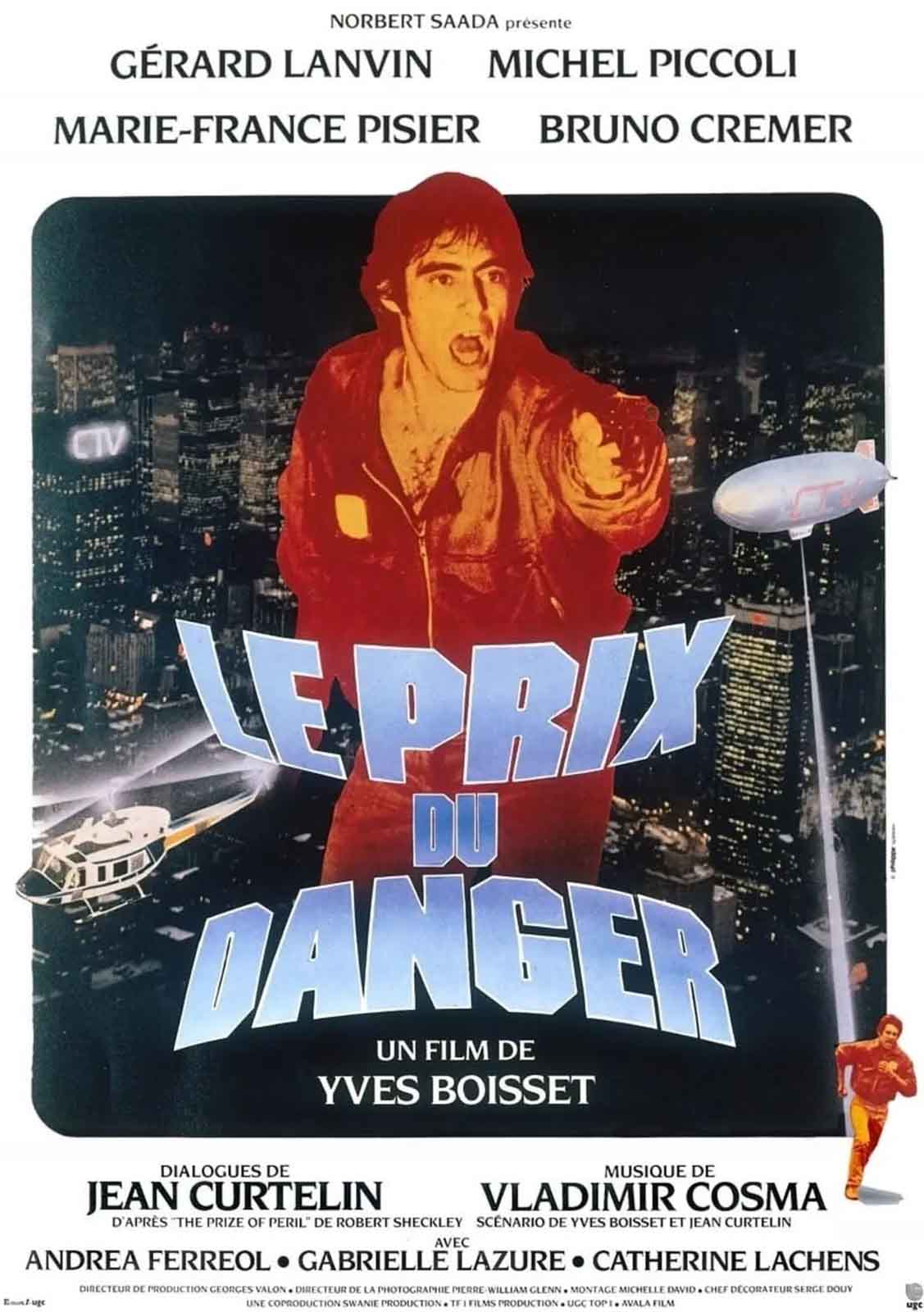

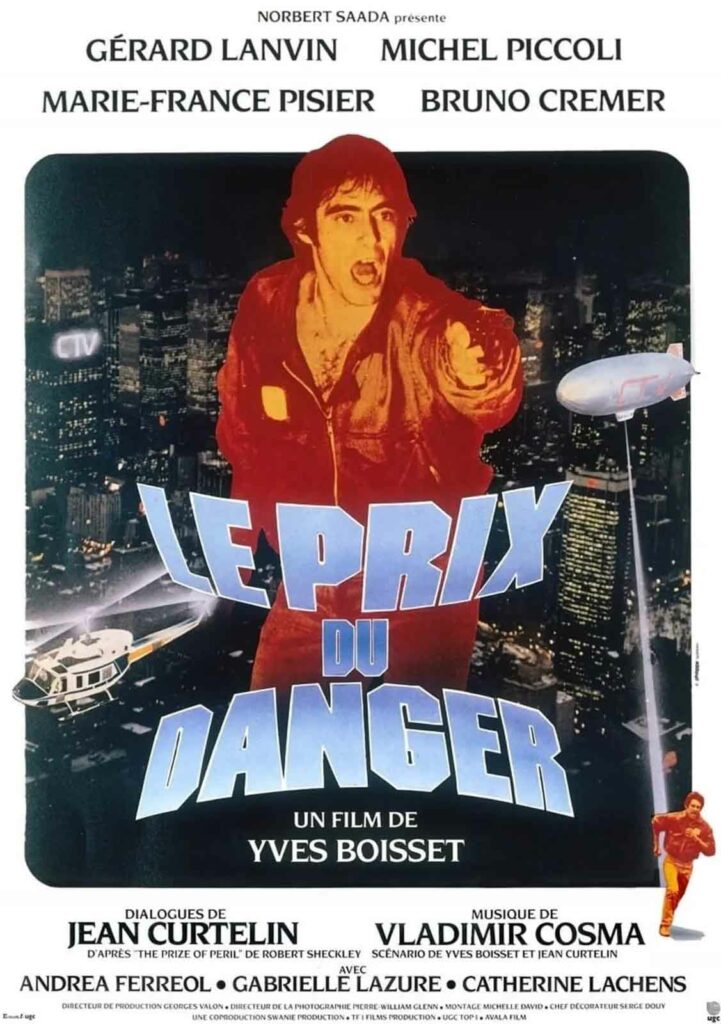

LE PRIX DU DANGER

1983 – FRANCE

Réalisé par Yves Boisset

Avec Gérard Lanvin, Michel Piccoli, Marie-France Pisier, Bruno Cremer, Andrea Ferreol, Jean-Claude Dreyfus, Gabrielle Lazure

THEMA CINEMA ET TELEVISION

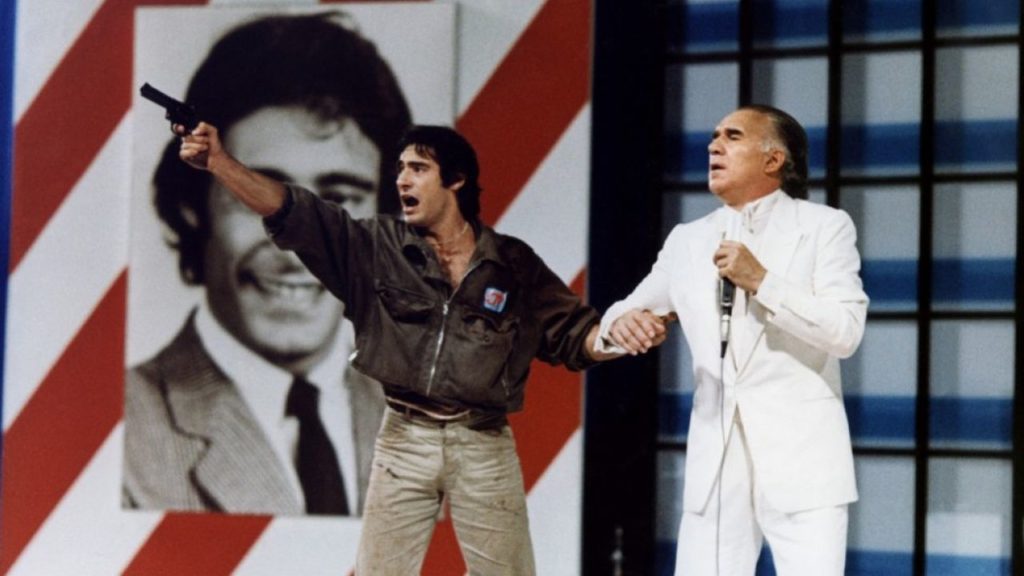

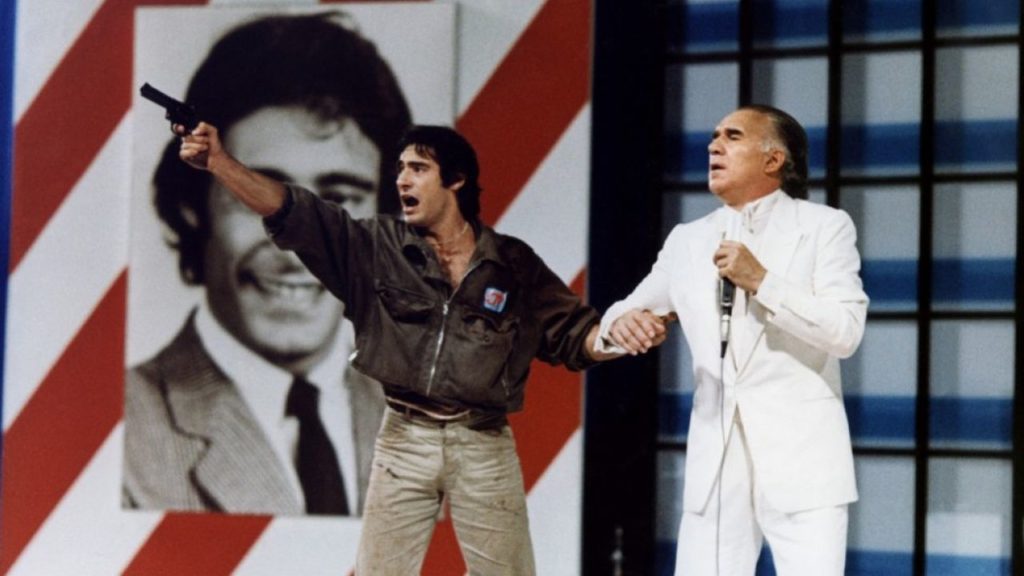

Très en avance sur son temps, l’auteur de science-fiction Robert Sheckley avait imaginé dès les années 50 les dérives de la télé-réalité. En 1953, il écrivait la nouvelle « The Seventh Victim », portée à l’écran douze ans plus tard par Elio Petri. En 1958, il enfonçait le clou avec « The Prize of Peril », que le réalisateur Yves Boisset se réappropria pour signer l’un de ses films les plus cinglants. Car si La Dixième victime de Petri était une farce futuriste volontiers portée sur la gaudriole, Le Prix du danger ne prête à sourire qu’au second degré, tant l’univers décrit par le film s’avère désespérément cynique. Atroce de duplicité et d’hypocrisie, Michel Piccoli incarne Frédéric Mallaire, animateur du jeu télévisé « Le Prix du Danger » que la chaîne CTV a lancé sur les ondes depuis quelques mois et qui bat tous les records d’audience. Le principe est une variante des Chasses du comte Zaroff diffusé sur les écrans du monde entier pour le plus grand plaisir de téléspectateurs avides d’émotions fortes.

Le candidat, sélectionné parmi les chômeurs et les besogneux, a quatre heures pour rejoindre un endroit secret en évitant les cinq tueurs lancés à ses trousses. S’il réussit, il empoche la coquette somme d’un million de dollars. Mais personne n’y est encore parvenu. Les trois hommes ayant jusqu’alors tenté leur chance ont respectivement terminé leur course précipité du haut d’un immeuble, écrasé par une moto ou massacré à coup de rames. François Jacquemard (Gérard Lanvin) est tout de même prêt à essayer, malgré les violentes protestations de sa fiancée Marianne (Gabrielle Lazure). La première épreuve éliminatoire n’est déjà pas piquée par les vers, puisqu’il s’agit pour les trois finalistes de faire atterrir un avion sans s’écraser, alors qu’aucun d’eux n’a la moindre notion de pilotage ! François y parvient in extremis. La chasse à l’homme télévisée peut alors commencer…

Un constat désenchanté sur la nature humaine

Le Prix du danger tire au mieux parti d’un casting exceptionnel. Lanvin est l’idéale incarnation de l’homme seul contre tous dont rien ne semble entailler la détermination, Piccoli caricature avec délectation l’animateur vedette de l’époque Jacques Martin (qui apprécia très mal le pastiche !), Bruno Cremer s’avère détestable en directeur de chaîne dénué du moindre sentiment, Marie-France Pisier est la productrice en proie à quelques états d’âme, et Jean-Claude Dreyfus nous concocte la savoureuse prestation d’un tueur stupide. Changeant de registre, le compositeur Vladimir Cosma écrit ici une partition inspirée par celle de La Mort aux trousses. « Yves Boisset était très influencé par le cinéma d’action américain », explique Cosma. « Je ne sais plus si Bernard Herrmann et Alfred Hitchcock faisaient partie de nos discussions, mais ce qui est sûr, c’est que la musique que vous entendez est le résultat de nos conversations et de nos influences respectives. » (1) Constat désenchanté sur la nature humaine, Le Prix du danger prône un réalisme plus grand que certaines œuvres voisines telles que Rollerball ou La Course à la mort de l’an 2000. La réalité ayant presque rattrapé la fiction entre-temps, cette salve violente contre l’escalade d’une télé-poubelle gorgée d’argent, de sponsors et d’arrogance n’en est que plus inquiétante.

(1) Propos recueillis par votre serviteur en mai 2005

© Gilles Penso

Partagez cet article