Le film le plus rentable de John Carpenter est aussi celui qui a lancé officiellement la vogue du slasher

HALLOWEEN

1978 – USA

Réalisé par John Carpenter

Avec Jamie Lee Curtis, Donald Pleasence, Nancy Loomis, P.J. Soles, Charles Cyphers, Kyle Richards, Brian Andrews

THEMA TUEURS I SAGA HALLOWEEN I JOHN CARPENTER

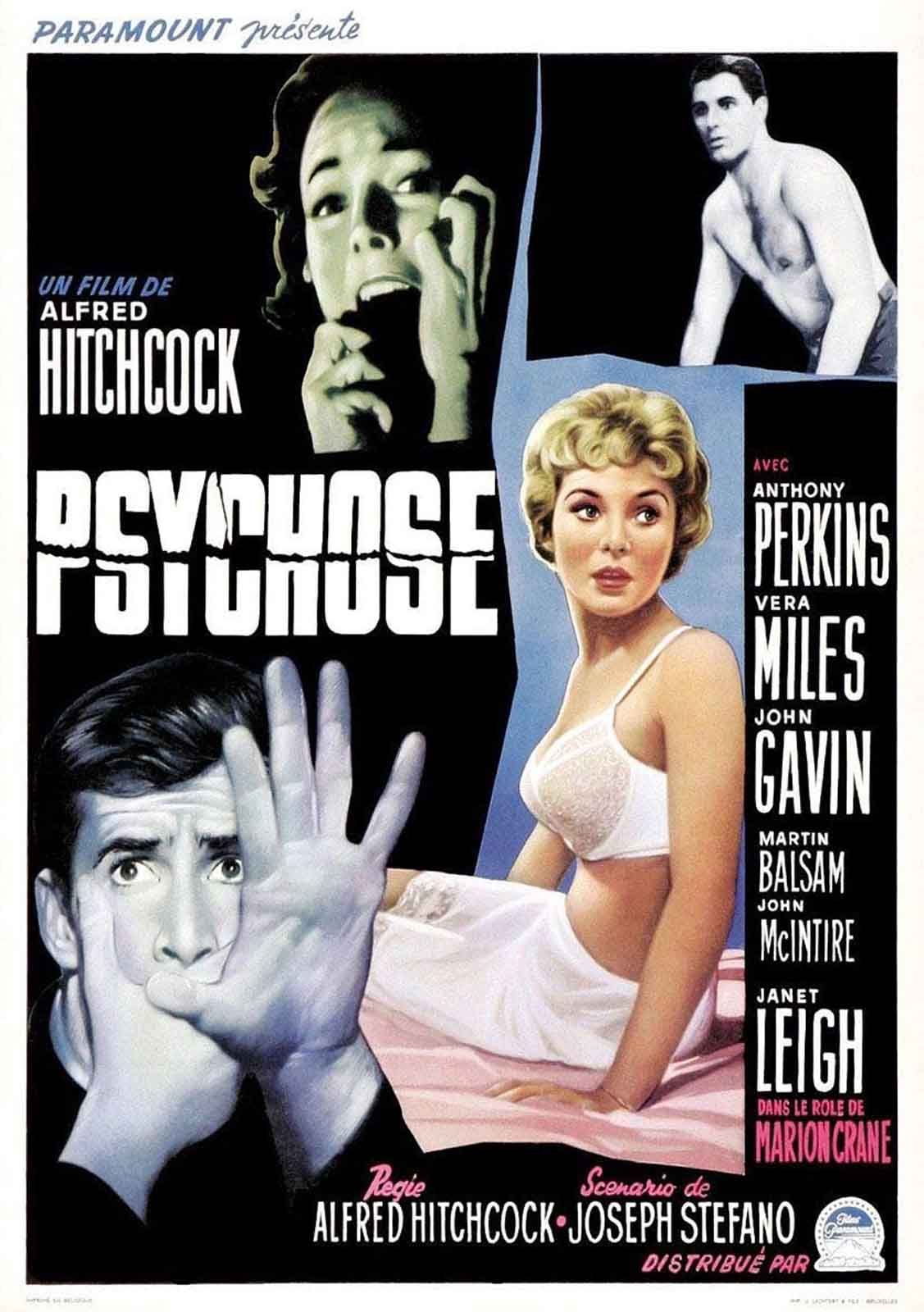

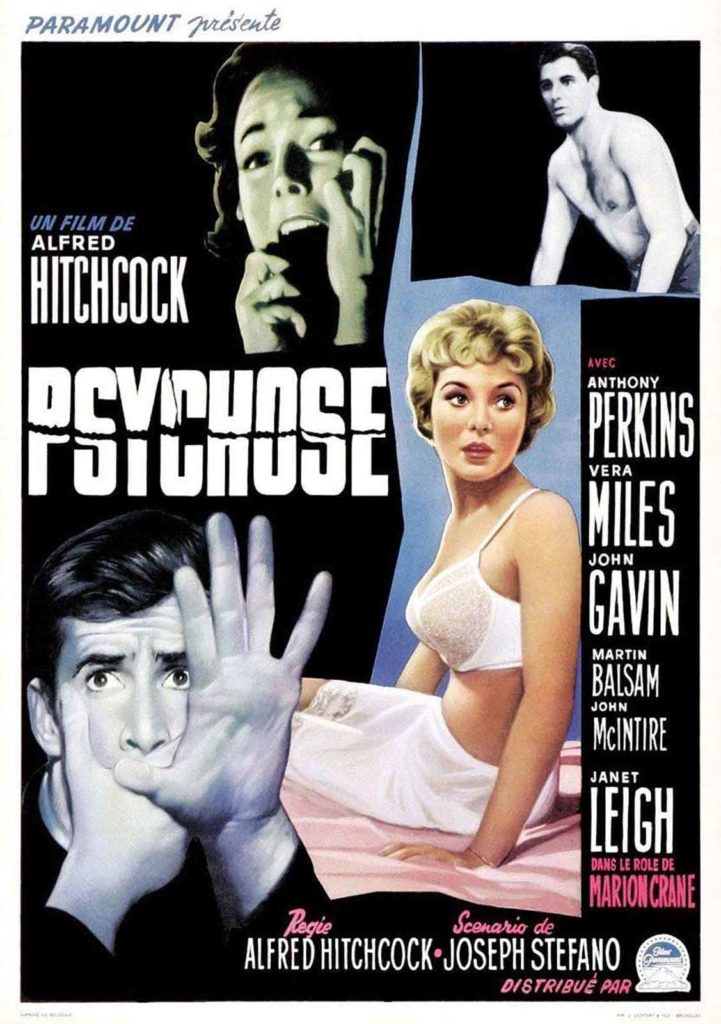

Souvent galvaudée, l’expression « film culte » s’adapte pourtant à merveille à certains longs-métrages entrés dans la légende. Halloween en fait partie. D’abord titré La Nuit des Masques lors de sa première sortie en salles chez nous, à une époque où la fête des citrouilles n’avait pas encore gagné la France, le slasher de John Carpenter est emblématique par bien des aspects : sa musique électronique, son tueur muet, son masque blanc recyclant celui du capitaine Kirk, sa jeune héroïne incarnée par une Jamie Lee Curtis à l’aube de sa carrière… L’histoire commence comme une légende urbaine, au milieu des années soixante. La petite ville américaine d’Haddonfield, dans l’Illinois, est frappée par un crime abominable : celui d’une jeune fille par son frère Michael Myers, âgé d’à peine six ans, en plein soir d’Halloween. Dix-sept ans plus tard, l’assassin s’échappe de l’institut psychiatrique où il était interné et revient sur les lieux de son crime. La vogue du psycho-killer, annoncée par Psychose, aura été définitivement lancée par Halloween, qui en a dicté les principes majeurs. Rançon de la gloire : aux yeux du jeune public, le film de John Carpenter, qui faisait office de précurseur lors de sa sortie, ne se distingue plus beaucoup désormais de sa trop prolifique descendance, ses mécanismes ayant notamment été galvaudés par la franchise Vendredi 13. Carpenter nous avouait avec le recul : « A l’époque, personne n’avait encore vu de film utilisant de tels artifices : la musique, le rythme du montage… A présent, c’est le lot quotidien du cinéphile. Tous les films d’horreur contiennent désormais ces effets de mise en scène. Au moment de sa sortie, les gens criaient en voyant ce film, mais plus maintenant. » (1)

Mais pour qui se replonge dans la prodigieuse atmosphère bâtie par Carpenter, Halloween n’en finit plus de révéler ses trésors de mise en scène et ses trouvailles visuelles. Le film s’ouvre sur un long plan-séquence en caméra subjective qui se conclue de fort surprenante manière. Puis le film donne la vedette à Jamie Lee Curtis, dans un rôle de baby-sitter ingénue. Sa présence dans le film est très symbolique dans la mesure où elle est la fille de Janet Leigh, héroïne de Psychose. La suite immédiate de sa carrière la confirmera d’ailleurs comme « star des slashers » (Le Bal de l’horreur, Le Monstre du train, Déviation mortelle). Dans le rôle du psychiatre Loomis, Donald Pleasence déambule dans le film en ne cessant de ressasser à qui veut l’entendre que Michael Myers n’est pas un homme mais le mal personnifié. Comme toujours, John Carpenter gère avec beaucoup de maestria l’unité de lieu (une rue avec deux maisons adjacentes) et de temps (la nuit d’Halloween), ainsi que les apparitions furtives et inquiétantes du tueur – connues du spectateur mais pas des protagonistes – sur lesquelles repose une bonne partie des effets de suspense. La musique synthétique, sommaire et répétitive de Carpenter accentue la tension du film. Elle s’est muée depuis en véritable classique du genre.

La naissance d'une légende

Malgré le prologue nous le présentant enfant, il est difficile d’appréhender le personnage de Myers comme un tueur classique, rien n’expliquant son invulnérabilité aux balles ou ses motivations meurtrières. À moins qu’il ne soit pas un simple humain – ce que Loomis se tue à dire aux autorités – mais une sorte de croquemitaine surnaturel ? C’est en tout cas la voie que prendront progressivement les épisodes ultérieurs de la saga. Par ailleurs, la perplexité nous gagne face à cette tendance à préserver ou punir les personnages selon qu’ils font preuve de chasteté ou non. Étant donné qu’il est difficile de soupçonner de puritanisme un cinéaste aussi peu politiquement correct que John Carpenter, sans doute faut-il voir dans cette équation sexe = mort la concrétisation d’une obsession commune à maints tueurs en série, témoin Jack l’éventreur qui n’assassinait que des prostituées. Quinze ans après la sortie d’Halloween, John Carpenter déclarait : « Je n’arrive toujours pas à croire qu’on ait réussi à faire ce film pour 300 000 dollars en 22 jours ! » (2) Et de conclure : « Les autres films de la série Halloween n’étaient que des photocopies du film original. Mais la présence de Donald Pleasence suffit à les rendre intéressants. » (3) Toujours est-il que La Nuit des masques est entré dans la légende, tandis qu’aucune de ses séquelles ne laissa de trace marquante dans l’histoire du cinéma fantastique.

(1), (2) et (3) Propos recueillis par votre serviteur en février 1995

© Gilles Penso

Partagez cet article