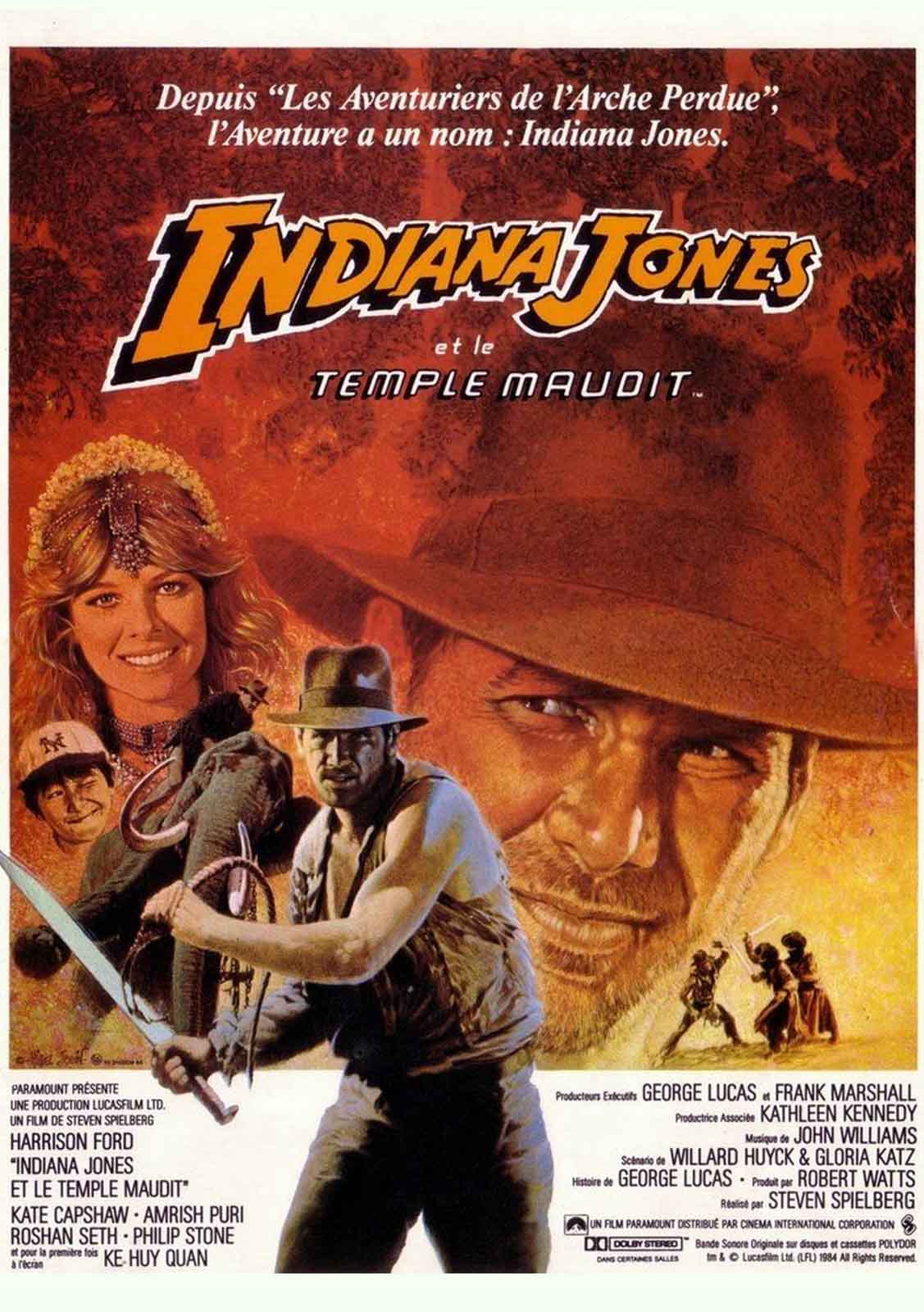

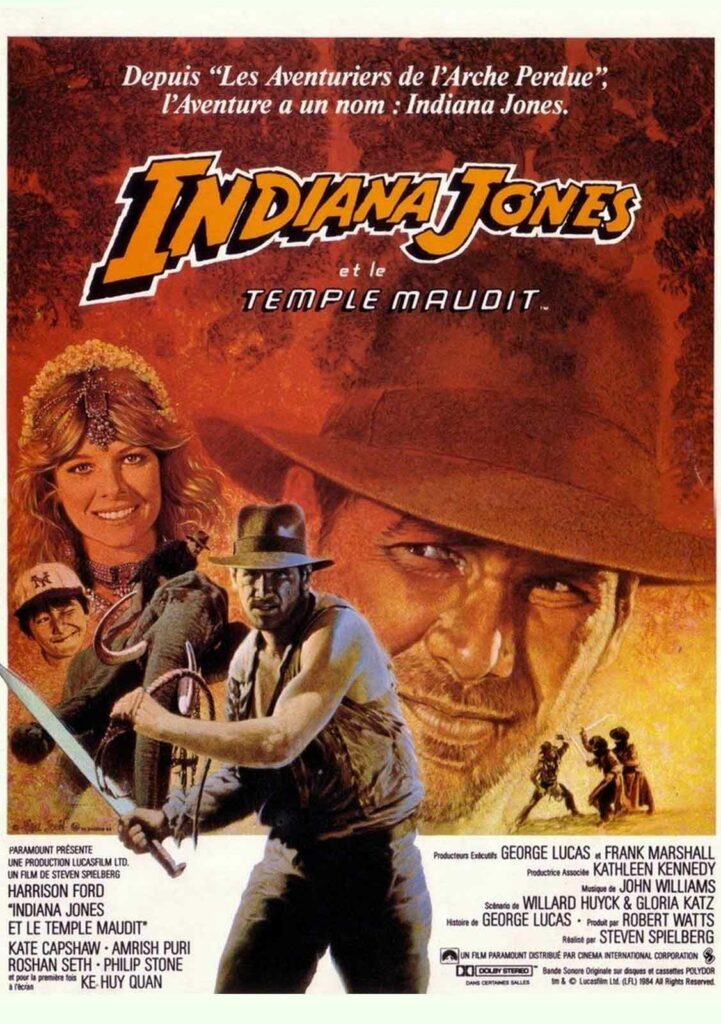

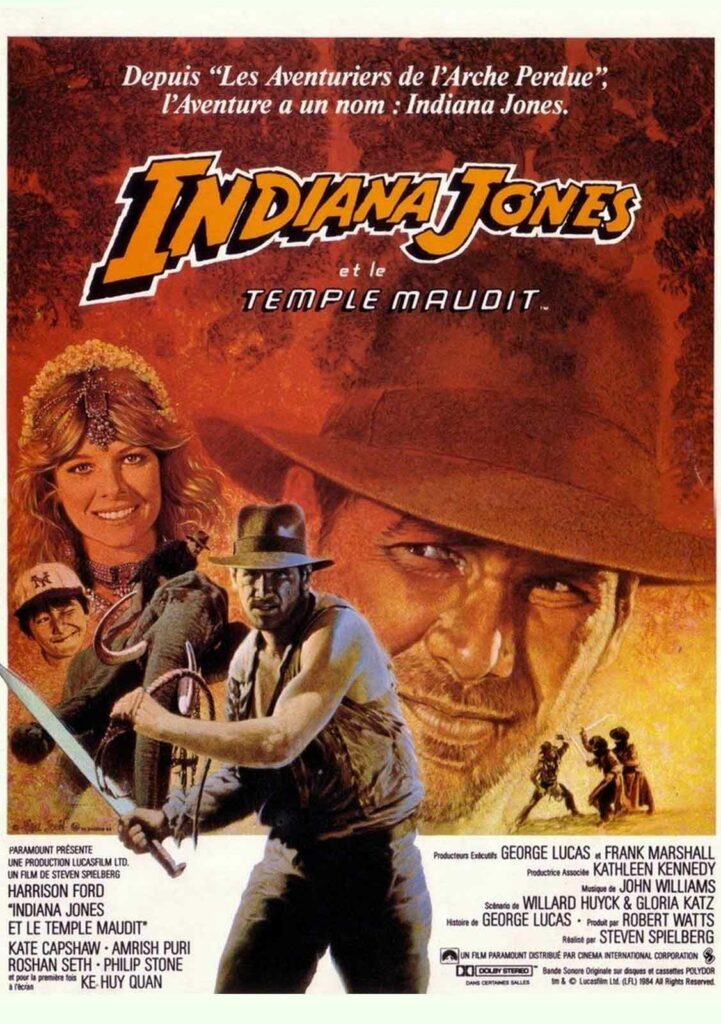

Un second épisode explosif qui alterne les séquences d'action ébouriffantes et les moments d'épouvante cauchemardesques

INDIANA JONES AND THE TEMPLE OF DOOM

1984 – USA

Réalisé par Steven Spielberg

Avec Harrison Ford, Kate Capshaw, Amrish Puri, Ke Huy Quan, Roshan Seth, Philip Stone, Roy Chiao, Dan Aykroyd

THEMA EXOTISME FANTASTIQUE I SORCELLERIE ET MAGIE I SAGA INDIANA JONES I SAGA STEVEN SPIELBERG

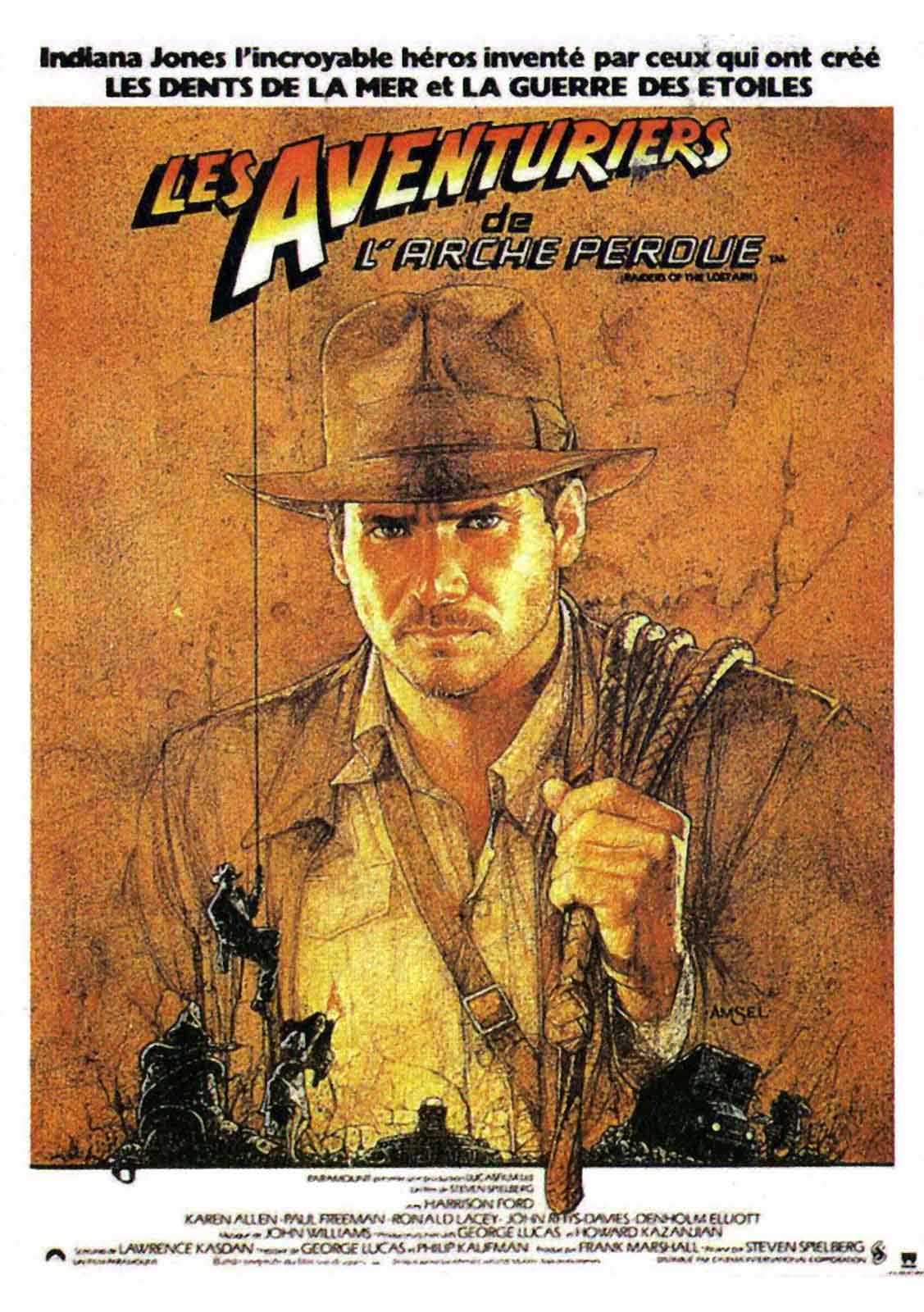

Premier exemple d’une séquelle signée par Steven Spielberg (qui avait échappé à la tentation après E.T), Indiana Jones et le temple maudit réussit à renouveler le mythe créé trois ans plus tôt. Quoique le terme séquelle soit quelque peu abusif, dans la mesure où ce second Indiana Jones se situe en 1935, soit un an avant Les Aventuriers de l’arche perdue. Lawrence Kasdan étant occupé par le tournage des Copains d’abord, Lucas sollicita deux autres scénaristes avec lesquels il avait collaboré sur American Graffiti : Willard Huyck et Gloria Katz. Tout en conservant les éléments clefs des Aventuriers de l’arche perdue, tant en ce qui concerne le rythme du film que la personnalité de son héros, cet « épisode 2 » met une fois de plus en évidence les influences cinématographiques de Spielberg et Lucas : la comédie musicale avec une séquence d’ouverture délicieusement hollywoodienne, puis la série James Bond au moment où Indiana Jones, paré du même smoking que Sean Connery dans Goldfinger, entre dans un cabaret de Shangaï pour négocier un gros diamant. La bagarre générale qui suit bascule dans une réjouissante frénésie. L’archéologue frôle cent fois la mort, ne devant son salut qu’à une fuite éperdue dans laquelle il entraîne la chanteuse Willie Scott (Kate Capshaw). Fort heureusement, Demi-Lune (Ke Huy Quan), le petit Chinois qui accompagne Indiana, est un as du volant et les tire de ce mauvais pas. Abandonné en plein vol dans un avion sans carburant au-dessus de l’Himalaya, sans pilote et sans parachute, ce trio hétéroclite (symbole de la famille recomposée chère à Spielberg) plonge en canot pneumatique. Emportés par un fleuve indien, ils se retrouvent dans un village où un vieux chaman semble les attendre.

Dès lors, le film bascule progressivement dans le cauchemar, en une descente aux Enfers si profonde que Spielberg aura tendance à renier quelque peu ce second Indiana Jones, rétrospectivement trop sombre à son goût. Les paliers de l’épouvante s’amorcent avec l’abominable repas à la cour du maharadjah de Pancott (serpents surprise, scarabées fourrés, soupes d’yeux et cervelles de singes en sorbet !), s’enchaînent avec la traversée d’un tunnel grouillant d’immondes insectes, dépassent les bornes avec ce sacrifice humain émaillé d’effets particulièrement gore (le cœur arraché, l’homme brûlé vif), et s’achèvent par l’outrage suprême : la transformation du héros en serviteur du mal, après qu’il ait absorbé de force le sang de Kali, tandis que le jeune maharadjah le torture à distance avec une poupée vaudou ! C’est Lucas qui orienta volontairement le film dans cette voie dépressive, car il avait appliqué un tel traitement à L’Empire contre-attaque et s’en montra très satisfait (on ne saurait lui donner tort, dans la mesure ou beaucoup le considèrent comme le meilleur épisode de la saga Star Wars). Le premier titre envisagé était d’ailleurs « Indiana Jones et le Temple de la Mort » !

Entre l'ombre et la lumière

Après avoir atteint une telle noirceur, le script rebondit enfin vers l’action énergisante et positive. En la matière, ce Temple maudit parvient à surpasser son prédécesseur, via deux séquences exceptionnelles : la course-poursuite en wagonnets dans la mine (prévue à l’origine pour Les Aventuriers de l’arche perdue) et le combat sur le pont suspendu à flanc de falaise, combinant prises de vues réelles et animation image par image. « Le mouvement humain est très difficile à imiter », explique l’animateur Tom Saint Amand. « J’ai passé beaucoup de temps à observer les prises de vues réelles de la séquence des wagonnets, notamment la manière dont Harrison Ford bougeait, et j’ai essayé d’incorporer sa gestuelle dans mon animation. Quelques-uns des plans nécessitaient de très longues journées de travail, d’autant qu’il fallait parfois animer simultanément six personnages qui interagissaient entre eux. » (1) Les clins d’œil abondent dans ce second Indiana Jones, du club chinois baptisé Obi Wan (le maître Jedi incarné par Sir Alec Guiness dans La Guerre des étoiles) à la petite apparition de Dan Aykroyd dans le rôle d’un ambassadeur (un renvoi d’ascenseur de Spielberg qui fut lui-même invité à jouer un comptable dans Les Blues Brothers) en passant par des figurants de luxe que repèrent les spectateurs les plus attentifs : Spielberg et Lucas en missionnaires et le producteur Frank Marshall en touriste. Harrison Ford nous rejoue même un remake du fameux gag de l’homme au sabre abattu par un coup de feu… Si ce n’est que cette fois, la poche à revolver d’Indiana est désespérément vide ! Bel exercice de surenchère et de variation sur un thème, oscillant sans cesse entre l’ombre et la lumière, Indiana Jones et le temple maudit entraînera presque aussitôt moult imitations plus ou moins inspirées.

(1) Propos recueillis par votre serviteur en septembre 1999.

© Gilles Penso

Partagez cet article