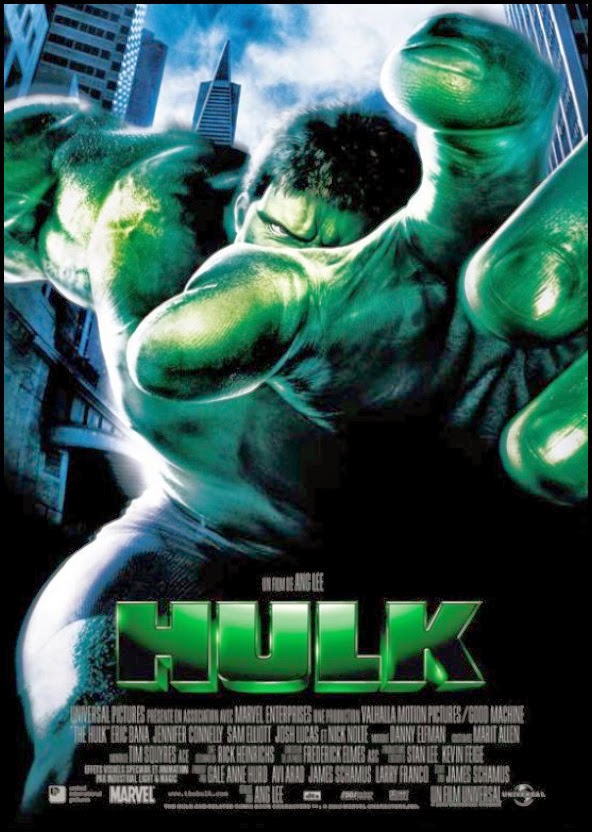

Dans la foulée de X-Men et Spider-Man, Ang Lee s'attaque à l'adaptation des aventures du titan vert de Marvel, à qui il donne le visage d'Eric Bana

HULK

2003 – USA

Réalisé par Ang Lee

Avec Eric Bana, Jennifer Connely, Nick Nolte, Sam Elliott, Josh Lucas, Paul Kersey, Cara Buono, Todd Tesen, Kevin O. Rankin

THEMA SUPER-HEROS I SAGA HULK I MARVEL

L’accueil chaleureux qui accompagna les adaptations des X-Men et de Spider-Man conforta les pontes de Marvel dans la transposition sur grand écran de toutes leurs vedettes dessinées. Le prochain sur la liste fut Hulk, héros d’une série télévisée assez populaire dans les années 70, et confié ici aux bons soins d’Ang Lee, auteur du magnifique Tigre et Dragon. Le scénario assez curieux de ce Hulk nouvelle génération prend le parti d’aborder l’histoire du docteur Bruce Banner sous deux angles différents. D’un côté nous avons l’accident qui inonde de rayons Gamma le bon docteur (incarné par le monolithique Eric Bana), son amourette avec Betty Ross (la délicieuse Jennifer Connely), ses déboires avec le général Ross (Sam Elliott), père de cette dernière, et son affrontement avec l’armée, via d’époustouflantes séquences d’effets spéciaux dans lesquelles un Hulk tout en 3D fait des bonds de cent mètres de haut, envoie valdinguer des tanks comme s’il s’agissait de yoyos et joue à cache-cache avec des missiles.

Cette approche, fidèle à la bande dessinée originale de Stan Lee et Jack Kirby, aurait amplement suffi à réjouir tous les fans du géant vert. Mais les scénaristes James Schamus, John Turman et Michael France se sont crus obligés de rajouter une seconde intrigue, qui n’est pas complémentaire mais plutôt antithétique de la précédente. Ce récit parallèle tourne autour du père de Banner, interprété par Nick Nolte, qui se modifie génétiquement et transmet cette lourde hérédité à son fils, puis crée des chiens mutants comme un savant fou de sérial, et finalement se mue lui-même un monstre multiforme, carrément ! Tout ceci n’apporte que confusion, lourdeur et ralentissements à l’intrigue initiale. Pour être honnête, le film, long de presque deux heures et demi, supporterait fort bien un remontage l’épurant de tout ce surplus. Le scénario aurait ainsi pu se concentrer davantage sur la romance complexe qui lie le couple Bruce-Betty, et sur la thématique de la Belle et la Bête, joliment amorcée au cours d’une rencontre nocturne qui évoque beaucoup King Kong, mais trop vite escamotée.

Nick Nolte en roue libre

Pour rappeler le support dessiné duquel est issu le colosse verdâtre, Ang Lee a paré sa mise en scène de facéties très ludiques, à base de split-screens et de transitions inventives ultra-dynamiques. Dommage qu’il n’ait pas autant soigné sa direction d’acteurs, car Bana et Connelly sont assez inexpressifs (eux qui étaient si bouleversants dans des œuvres telles que, respectivement, Chopper et Un Homme d’exception), et Nolte, en roue libre, part dans tous les sens sans la moindre retenue. La musique, elle, est l’œuvre de Danny Elfman, un choix peu imaginatif de la part des producteurs (Elfman a signé les BO de Batman, Darkman, Flash, Spider-Man), mais il faut reconnaître que le compositeur a renouvelé quelque peu son registre, intégrant dans sa trépidante partition du didgeridoo australien, des rythmiques électroniques et des chœurs aériens emphatiques. Petit détail amusant destiné aux fans purs et durs : Stan Lee et Lou Ferrigno, inoubliable interprète de Hulk dans les années 70, font une apparition en vigiles au début du film !

© Gilles Penso

Partagez cet article