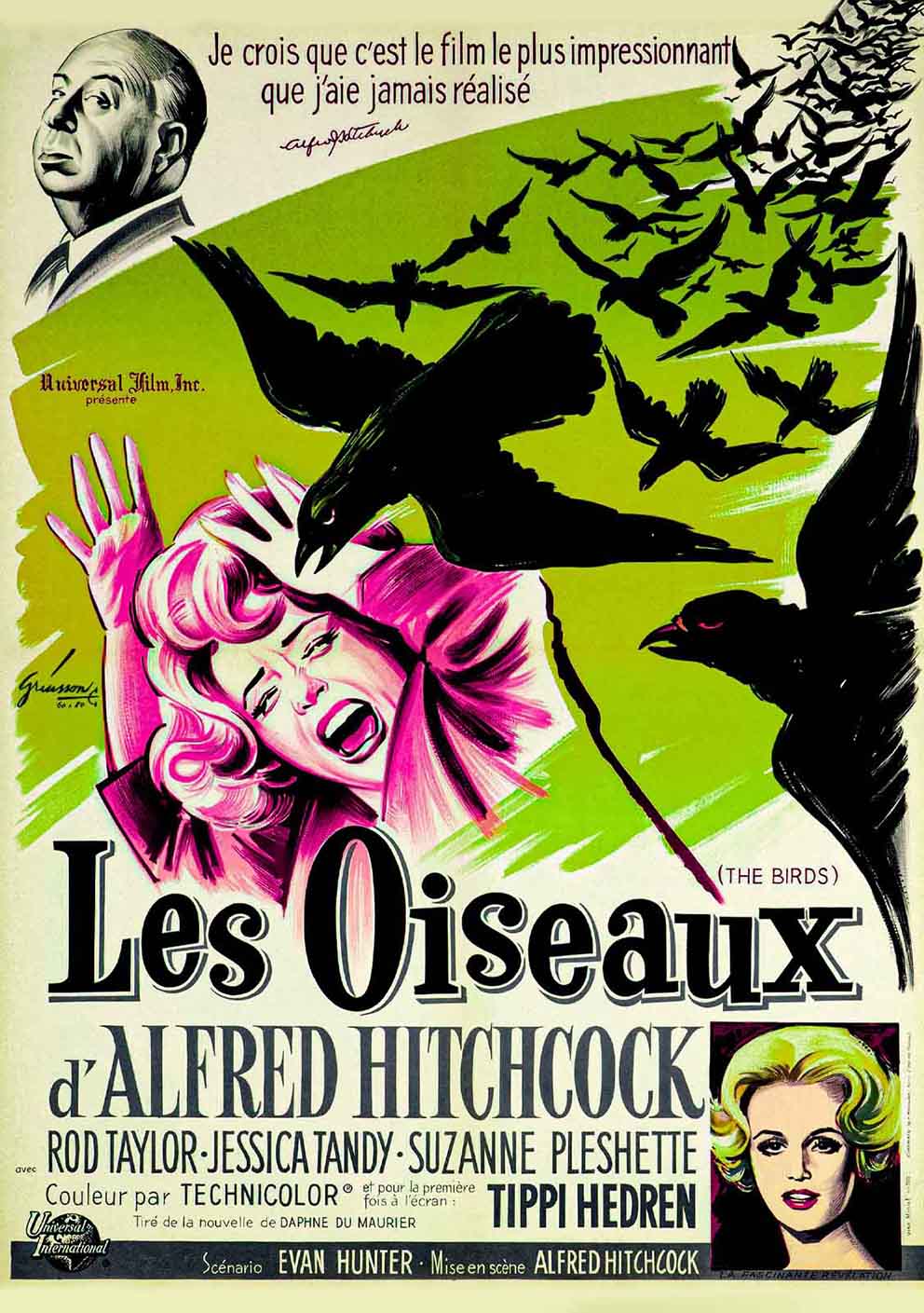

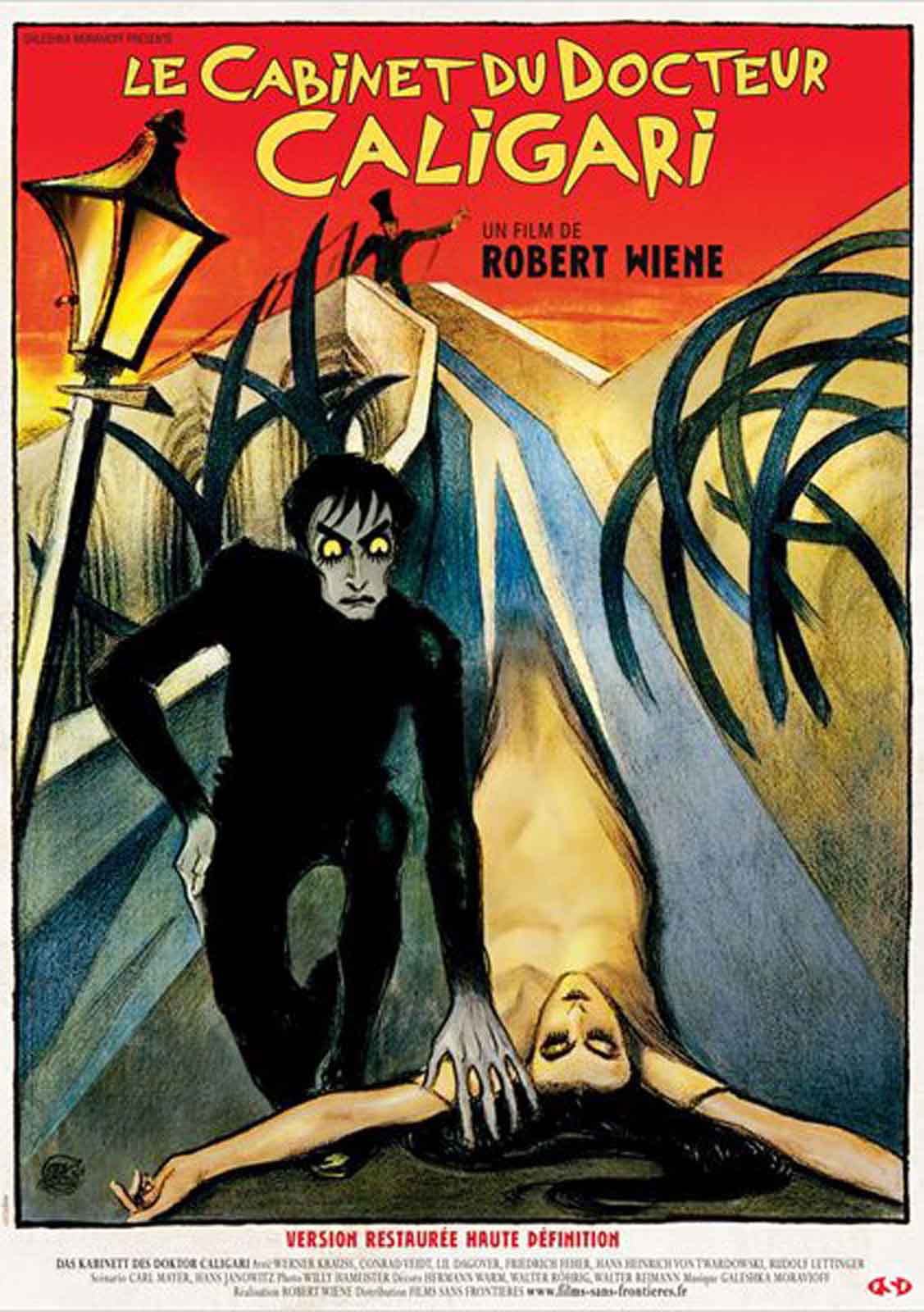

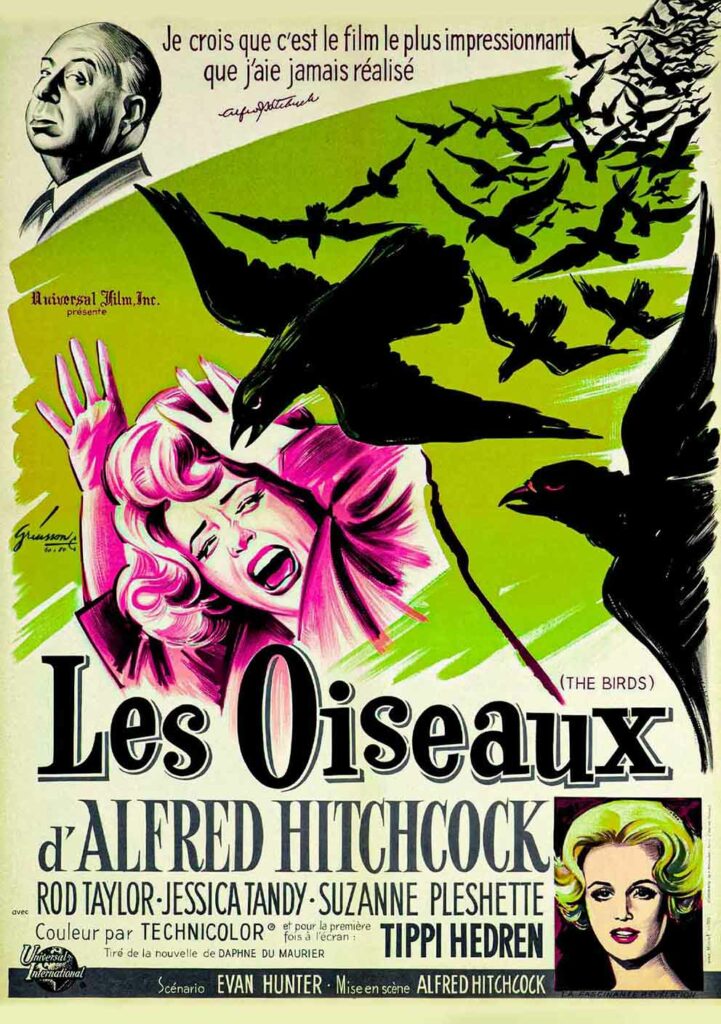

Le plus fantastique des films d'Alfred Hitchcock raconte l'agressivité soudaine et inexplicable d'une nuée de volatiles

THE BIRDS

1963 – USA

Réalisé par Alfred Hitchcock

Avec Tippi Hedren, Rod Taylor, Jessica Tandy, Suzanne Pleshette, Veronica Cartwright, Ethel Griffies, Charles McGraw

THEMA REPTILES ET VOLATILES

Si Alfred Hitchcock a souvent flirté avec le fantastique, notamment à travers les cauchemars surréalistes de La Maison du docteur Edwards ou l’atmosphère d’épouvante qui nimbe Rebecca et Les Amants du Capricorne, ses films les plus directement rattachés au genre sont les célèbres Psychose et Les Oiseaux, paradoxalement tous deux issus d’un fait divers réel. Alors que les cinéastes de SF des années 50 jetèrent leur dévolu sur les insectes et les reptiles mutants, l’auteur de La Mort aux trousses prend le pari d’effrayer son public avec des animaux à priori inoffensifs, voire des symboles habituels de la paix et de l’harmonie, ce qui constitue en soi un véritable tour de force. L’héroïne du film, Mélanie Daniels, fait la connaissance chez un marchand d’oiseaux de Mitch Brenner. Séduite par ce bel avocat, elle le rejoint sur l’île de Bodega Bay. En traversant un bras de mer, une mouette la blesse au front. Le lendemain, des oiseaux attaquent les enfants réunis pour l’anniversaire de Cathy, la jeune sœur de Mitch. Ce n’est que le prologue d’une menace qui s’étend bientôt à toute la région…

Le passage le plus mémorable des Oiseaux est probablement cette séquence apparemment anodine au cours de laquelle Mélanie, assise sur un banc, attend patiemment la sortie des classes, tandis que peu à peu les corbeaux s’amoncellent derrière elle jusqu’à atteindre un nombre démesuré, faisant basculer l’anecdote dans l’épouvante en l’espace de quelques minutes. La structure du scénario tout entier est à l’image de cette scène mémorable, jouant avec minutie la carte du crescendo. Car si la première attaque ne concerne qu’une seule mouette sur le port, le final offre la vision dantesque d’une véritable marée de volatiles envahissant littéralement tout l’espace vital des héros. Avec, au beau milieu du métrage, une délirante séquence de destruction autour d’une pompe à essence. Là, le film affirme ouvertement son appartenance au fantastique, nous offrant l’étonnante vision subjective des oiseaux contemplant le monde des humains qu’ils viennent de dévaster, grâce à une superbe peinture sur verre signée Albert Whitlock. Le dénouement, quant à lui, évite le double cliché des explications scientifiques (nous ne saurons jamais pourquoi les oiseaux attaquent) et des solutions miracles de dernier recours (pour une fois les humains sont impuissants face à la menace animale).

Expérimentations

Le choix de l’absence de musique est plus discutable. On sait Hitchcock friand d’expériences nouvelles (le relief du Crime était presque parfait, le décor unique de Lifeboat, les plans-séquence de La Corde), mais il a également prouvé par le passé combien pouvait gagner en impact émotionnel une séquence soutenue par une partition judicieuse, surtout lorsque celle-ci est signée Bernard Herrmann. Au titre des réserves, on pourra aussi regretter des préliminaires interminables, même s’il est évident que les événements qui suivent n’en sont que plus surprenants. Les Oiseaux, en tout cas, frôle bien souvent le génie, et l’atteint même en quelques magistrales séquences, s’inscrivant dans la filmographie de son prestigieux cinéaste comme l’une de ses œuvres les plus abouties.

© Gilles Penso

Partagez cet article