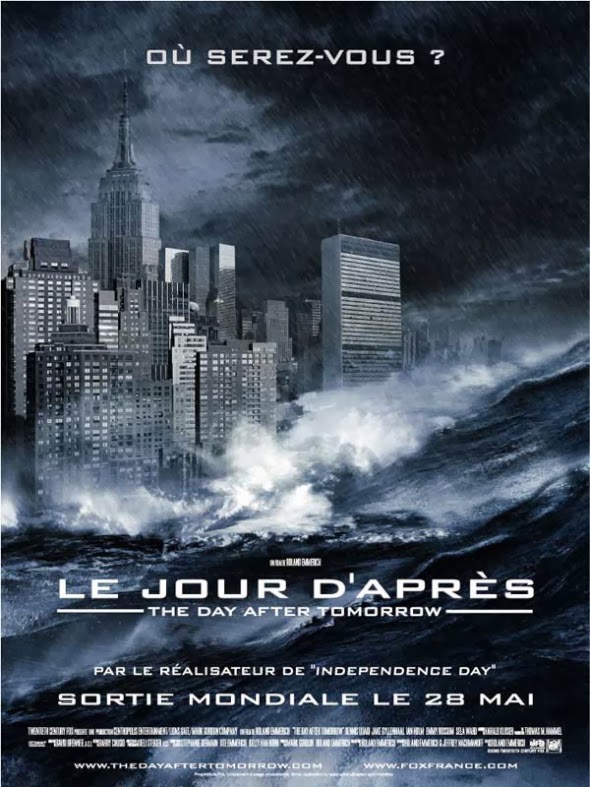

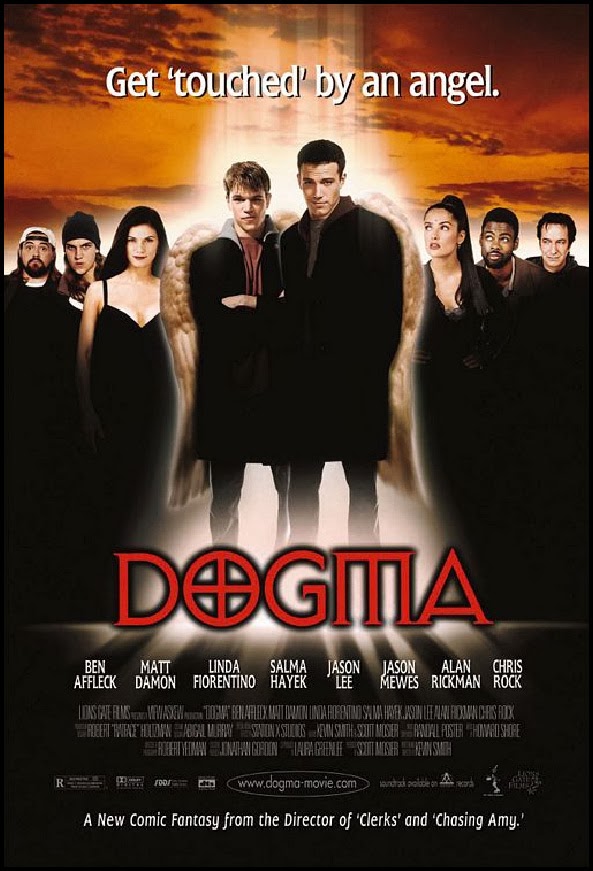

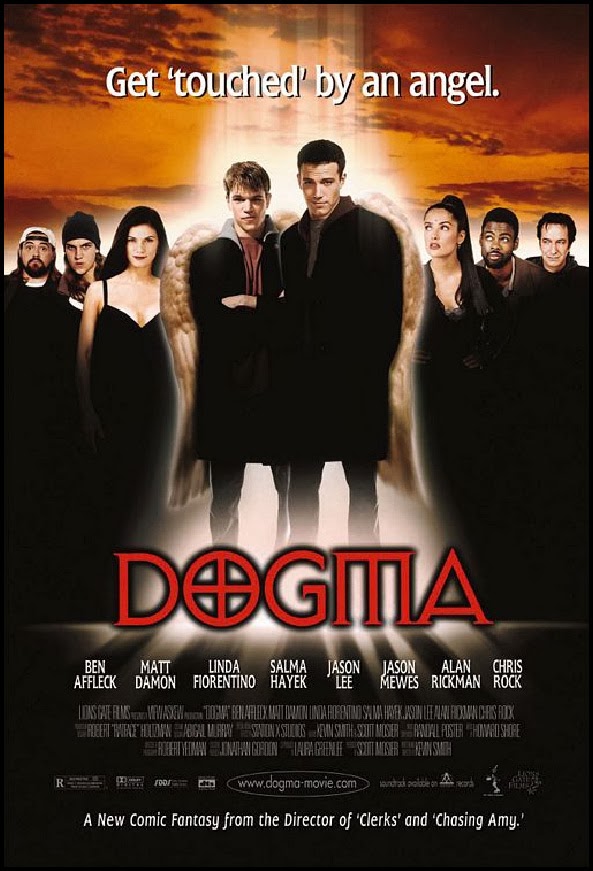

Face à la caméra de Kevin Smith, Ben Affleck et Matt Damon incarnent deux anges déchus que Dieu a condamnés à errer sur la Terre

DOGMA

1999 – USA

Réalisé par Kevin Smith

Avec Ben Affleck, Matt Damon, Linda Fiorentino, Jason Mewes, Chris Rock, Alan Rickman, Jason Lee, Salma Hayek, Kevin Smith

Cinéphile compulsif, fan de comic books et de télévision, Kevin Smith fait partie de cette génération de cinéastes biberonnés à la pop culture, quelque part à mi-chemin entre Quentin Tarantino et Edgar Wright. En réalisant Clerks en 1994, il crée un petit événement et inaugure à l’occasion les premiers exploits de deux personnages caricaturaux amenés à apparaître dans tous ses films : Jay et Silent Bob. Respectivement incarnés par Jason Mewes et Smith lui-même, ils forment un duo de traînes savate hilarants et antithétiques, la volubilité vocale de l’un compensant avec le quasi-mutisme de l’autre. Futurs héros d’une bande dessinée et d’une série animée à leur nom, ils jouent rien moins que des prophètes dans Dogma, une comédie particulièrement originale, assortie d’un casting de haut niveau.

Nous y découvrons Loki et Bartleby (Matt Damon et Ben Affleck, starifiés par Will Hunting), deux anges déchus que Dieu a condamnés à errer indéfiniment sur terre. Mais le jour où s’inaugure une nouvelle église dans le New Jersey, les choses risquent de changer. Au cours d’une grande journée consacrée à la rédemption, une ouverture inespérée leur permettra en effet de réintégrer le Paradis. Cette fêlure dans le système divin risque de prouver que Dieu n’est pas infaillible et d’avoir pour conséquence l’anéantissement de toute vie sur terre. Pour éviter une telle catastrophe, l’ange Metatron (Alan Rickman), qui n’est autre que la voix de Dieu, s’introduit en pleine nuit dans la chambre à coucher d’une employée d’un centre IVG, Bethany Sloane (Linda Fiorentino), au cours d’une séquence mémorable (pour prouver son identité, il déploie ses ailes puis baisse son pantalon, exhibant une absence totale de sexe !). Elle seule semble susceptible d’enrayer le drame. Pourquoi ? « Le sang qui coule dans tes veines a un chromosome en commun avec celui que tu appelles Jésus », lui offre en guise de réponse Rufus (Chris Rock), le treizième apôtre dont aucun texte sacré ne semble vouloir parler. Bethany est en effet la dernière descendante vivante du Christ, et d’autres personnages pittoresques lui prêteront main-forte au cours de sa quête : Serendipity (Salma Hayek), une ancienne muse devenue strip-teaseuse, ainsi que les incontournables Jay et Silent Bob…

Une profession de foi

L’humour de Dogma fonctionne sur plusieurs registres : le gag visuel (l’apparition du Golgothan, un démon fait d’excréments qui surgit hors des toilettes d’un club de strip-tease), le dialogue décalé (Damon et Affleck argumentent pour savoir lequel a le plus bossé sur la destruction de Sodome, avant que ce dernier n’affirme : « y’a pas plus crevant qu’un génocide, sauf le football »), ou encore la référence cinéphilique (La Guerre des étoiles, E.T., Maman j’ai raté l’avion, Une Créature de rêve, Les Ailes de l’enfer, Indiana Jones et la dernière croisade, tout y passe). Mais sous le délire apparent, Smith délivre son message, qui pourrait se résumer dans cette phrase de Rufus à propos de Dieu : « Ce qui l’énerve avec l’humanité, c’est les saloperies qui se commettent en son nom : guerres, bigoteries, télé-évangélisme… » Car tout en étant ouvertement anticlérical, Dogma clame à pleine voix la foi inébranlable de son auteur.

© Gilles Penso

Partagez cet article