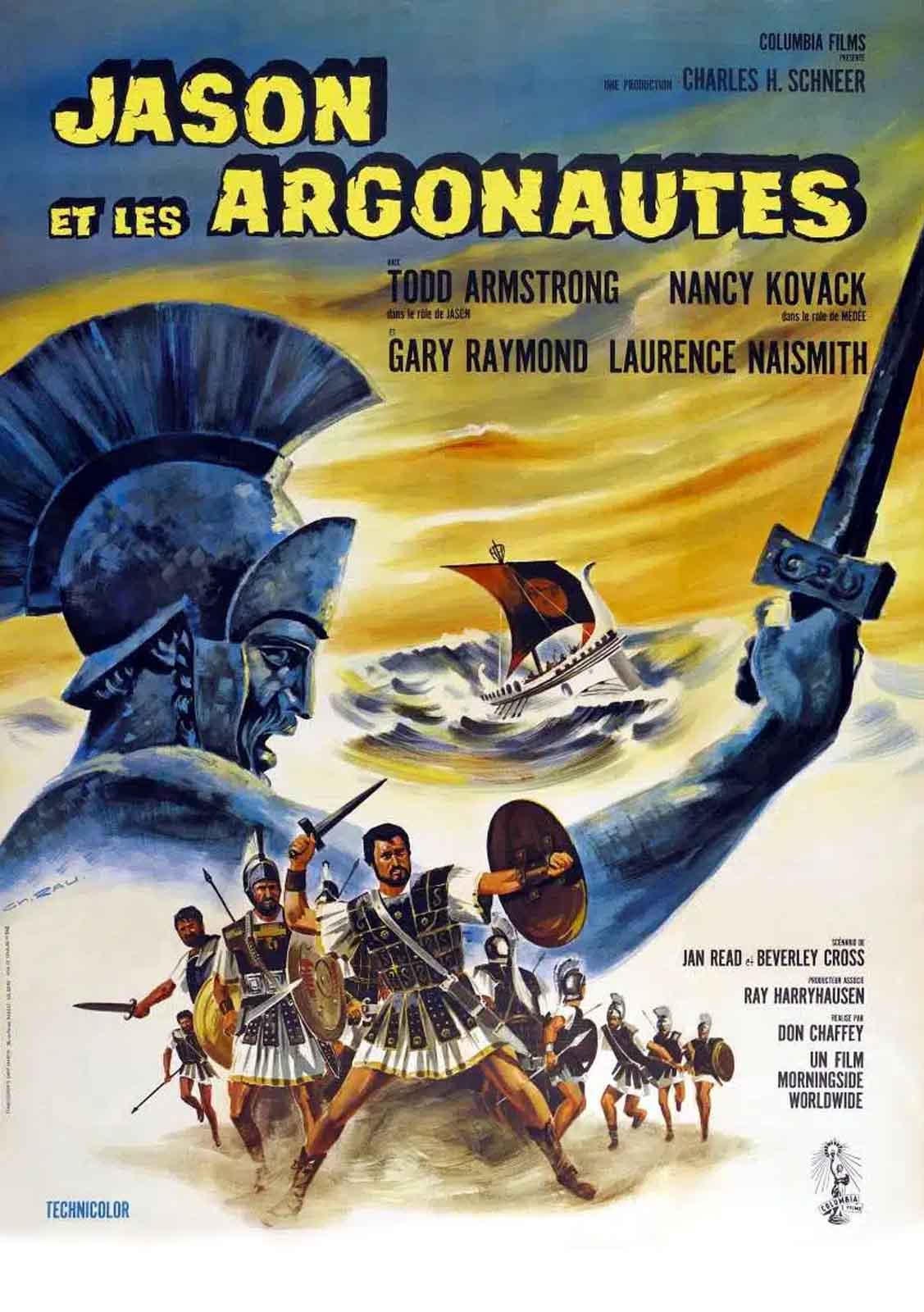

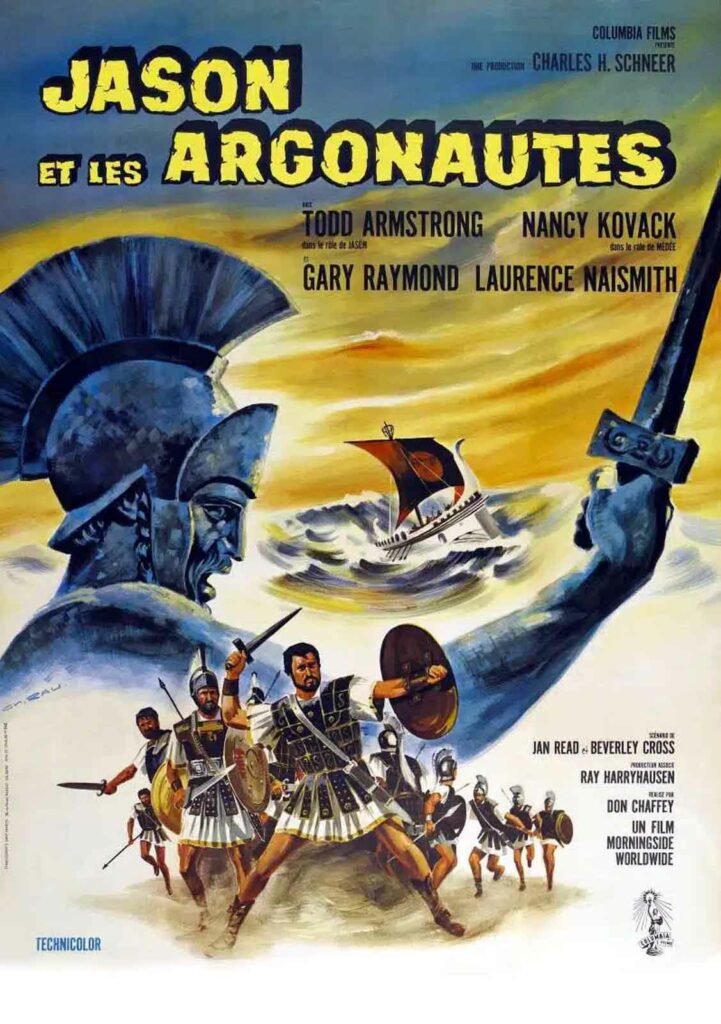

Le chef d'œuvre de Ray Harryhausen est une adaptation flamboyante des monstres et merveilles de la mythologie grecque

JASON AND THE ARGONAUTS

1963 – GB

Réalisé par Don Chaffey

Avec Todd Armstrong, Nancy Kovack, Gary Raymond, Laurence Naismith, Niall MacGinnis, Michael Gwynn, Douglas Wilmer

THEMA MYTHOLOGIE

L’idée de porter à l’écran les démêlés des dieux et des héros grecs titillait l’as des effets spéciaux Ray Harryhausen depuis longtemps. « Les histoires de la mythologie son difficiles à adapter, parce que leur structure est très éclatée », nous explique-t-il. « Il s’agit souvent d’une série d’épisodes indépendants. Avec l’histoire de Jason, nous avions la chance de bénéficier d’une intrigue linéaire et fluide, structurée par la quête de la Toison d’Or et les obstacles rencontrés en chemin. » (1) Dans le scénario, la déesse Héra donne à Jason la mission de rapporter en Grèce la Toison d’Or du bélier fabuleux gardée en Colchide par le roi Aiétès. Lorsqu’il leur demande de le seconder dans sa quête de la Toison d’Or, ses compagnons accourent et l’équipage s’embarque sur le navire Argo dont la proue est douée de la parole prophétique de Héra. Les grands moments du film sont alors liés à l’apparition des créatures monstrueuses. La première est aussi la plus spectaculaire. Il s’agit de la statue Talos, haute d’une cinquantaine de mètres, qui s’anime soudain de mouvements mécaniques sur l’île de Bronze. « Talos était présent dans la légende de Jason, mais j’ai augmenté sa taille pour qu’il évoque le Colosse de Rhodes », nous raconte Harryhausen. « Je me suis efforcé de lui donner le regard vide et glaçant des statues grecques. » (2)

Les Argonautes débarquent ensuite en Thrace, où ils délivrent le devin aveugle Phinée des harpies. Ces hideuses créatures ailées ne ressemblent pas à de vieilles mégères au corps de rapace, comme dans la mythologie, mais plutôt à des gargouilles vivantes aux ailes de chauves-souris. En libérant Phinée, les aventuriers reçoivent de lui le secret du danger que constituent sur leur route les « Rochers Broyants », des montagnes mouvantes qui s’abattent sur les navires. Ils seront sauvés de ce péril par le dieu Triton qui surgit des flots pour leur libérer le passage. Cette fois, cette créature hybride, mi-homme mi-poisson, n’est pas une figurine animée mais un nageur professionnel grimé, affublé d’une queue de poisson.

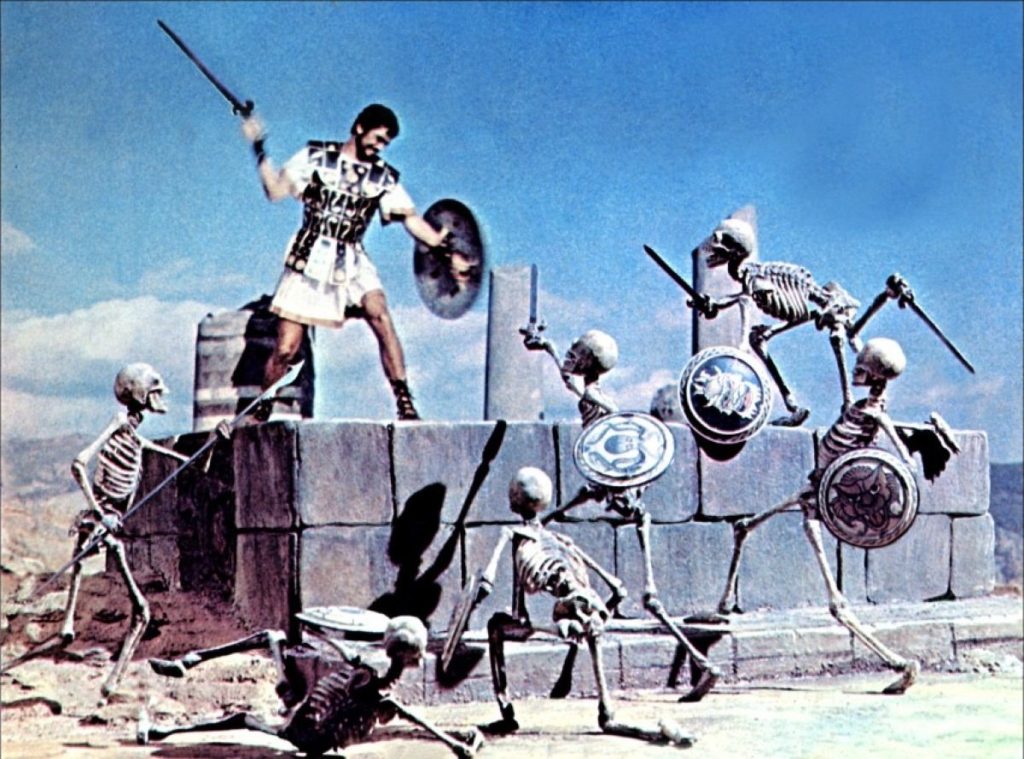

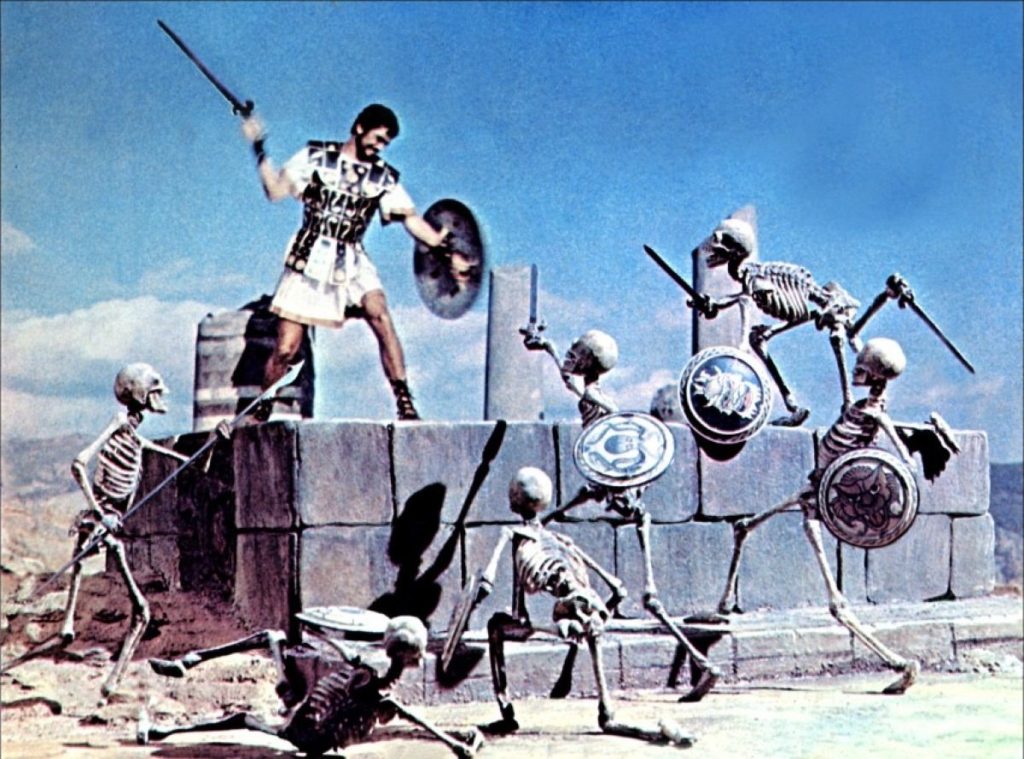

L'hydre à sept têtes et les squelettes escrimeurs

Le périple des Argonautes s’achève en Colchide, où Jason doit affronter une Hydre à sept têtes (échappée de la légende d’Hercule) pour récupérer la Toison d’Or. Mais le morceau de bravoure du film, et de la carrière de Harryhausen tout entière, reste à venir. Après la mort de l’Hydre, le roi de Colchide plante dans le sol les dents du monstre, et bientôt sept squelettes armés émergent des entrailles de la terre en ricanant, prêts à affronter Jason et deux de ses hommes. « Il m’a fallu quatre mois et demi pour animer cette séquence qui dure à l’écran cinq minutes », nous raconte Harryhausen (3). Jason et les Argonautes fut hélas un échec commercial retentissant. Le public, en croyant avoir affaire à un énième péplum italien, passa ainsi à côté d’un véritable enchantement, d’un festival de poésie pure transposé sur grand écran. Même la profession ignora le film, préférant remettre l’Oscar des meilleurs effets visuels à Cléopatre ! Depuis, Jason et les Argonautes a été reconnu à sa juste valeur. Les enfants n’en finissent plus de s’émerveiller en le regardant à la télévision, et les génies actuels des effets spéciaux ne cessent d’y puiser leur inspiration.

(1), (2) et (3) Propos recueillis par votre serviteur en février 2004.

© Gilles Penso

Partagez cet article