Pour suivre la mode lancée par La Guerre des étoiles, James Bond troque son smoking contre une combinaison d'astronaute

MOONRAKER

1979 – GB

Réalisé par Lewis Gilbert

Avec Roger Moore, Lois Chiles, Michael Lonsdale, Richard Kiel, Corinne Clery, Bernard Lee, Geoffrey Keen, Toshiro Suga

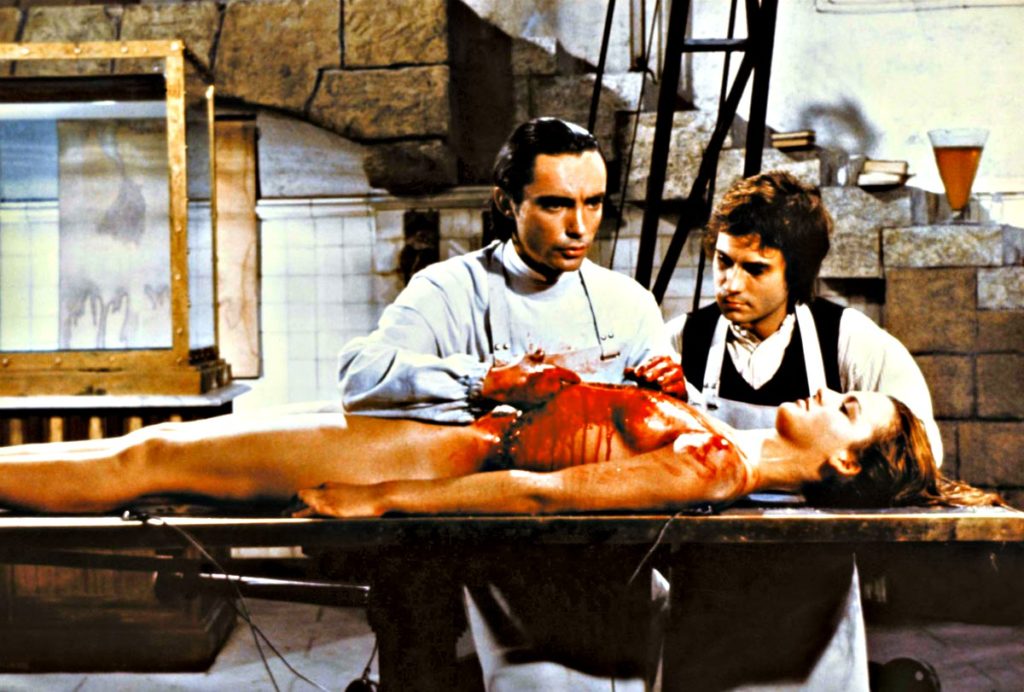

THEMA ESPIONNAGE ET SCIENCE-FICTION I SAGA JAMES BOND

Suite au triomphe de La Guerre des étoiles, le producteur Albert Broccoli décide de surfer sur la vague du space opera en propulsant James Bond dans le cosmos. Son prétexte est le roman « Moonraker », publié par Ian Fleming en 1958 (et traduit en français par « Entourloupe dans l’Azimut » !). A vrai dire, le livre a pris un sacré coup de vieux en l’espace de vingt ans, et le scénariste Christopher Wood n’en conserve que le titre et quelques idées générales. Le scénario semble quelque peu calqué sur celui de L’Espion qui m’aimait, reprenant un prologue similaire et un super-vilain aux motivations très proches de celles de l’océanographe Stromberg, si ce n’est qu’ici la mer a cédé le pas aux étoiles. James Bond doit ainsi retrouver une navette spatiale qui a disparu au cours de son transfert en avion entre les Etats-Unis et l’Angleterre. Son adversaire est Hugo Drax, l’énigmatique constructeur de la navette qui, par ses projets, menace l’humanité entière. Il compte en effet détruire la population actuelle de la Terre et la repeupler ensuite avec une super race qu’il aura créée à l’aide d’une centaine de jeunes couples réunis dans une gigantesque station spatiale. Pour l’en empêcher, Bond s’associe au docteur Holly Goodhead et lutte contre un groupe de tueurs à la solde de Drax éparpillés partout dans le monde.

Si L’Espion qui m’aimait jouait à fond la carte de la surenchère, que dire de Moonraker ? Ici, l’auto-parodie atteint son comble, et le film multiplie les clins d’œils burlesques, en particulier à travers sa bande son (les trois premières notes du « Zarathoustra » de 2001 l’odyssée de l’espace jouées au cor de chasse, le code d’entrée d’une porte qui sonne avec les cinq notes de Rencontres du troisième type, la musique des Sept mercenaires qui accompagne une poursuite à cheval…). Si la belle Loïs Chiles se tire fort bien de son rôle de Bond Girl employée du programme spatial, c’est encore une fois du côté des méchants que le casting fait des étincelles. Michael Lonsdale compose ainsi un méchant tout en retenue et en duplicité (bien plus raffiné que son rustre modèle littéraire) et Richard Kiel fait son grand retour dans le rôle du colossal Requin aux dents d’acier. Icône désormais indissociable de l’univers de James Bond, ce pittoresque vilain nous offre une vertigineuse séquence au cours de laquelle il mord le câble d’un téléphérique pour faire basculer nos héros dans le vide. Il se rallie finalement du côté des bons lorsqu’il comprend que Drax compte se débarrasser de lui, mais ce sera sa dernière apparition dans un film de la série.

Flash Gordon 007

Nous sommes certes bien plus proches de Buck Rogers et Flash Gordon que d’Ian Fleming, mais il faut reconnaître que le spectateur en a pour son argent. A ce titre, les effets spéciaux du génial Derek Meddings sont de toute beauté, notamment la mémorable apparition de l’immense station orbitale de Drax ou la bataille finale des deux armées d’astronautes (variante spatiale du combat sous-marin d’Opération tonnerre). Quant à John Barry, il compose là une partition grandiose et envoûtante en accord avec les œuvres de science-fiction auxquelles il participa la même année (Star Crash, Le Trou noir). Avec 210 millions de recettes mondiales, Moonraker fut à l’époque le film le plus rentable de la série.

© Gilles Penso

Partagez cet article