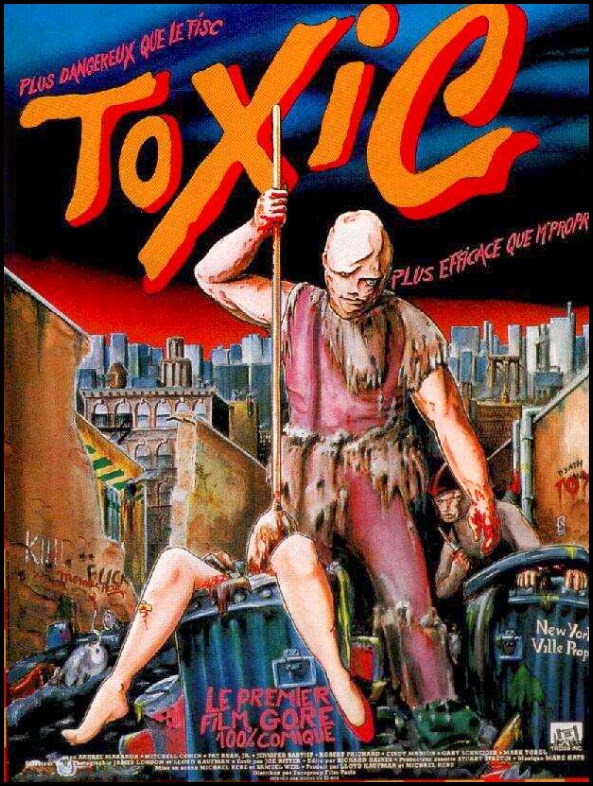

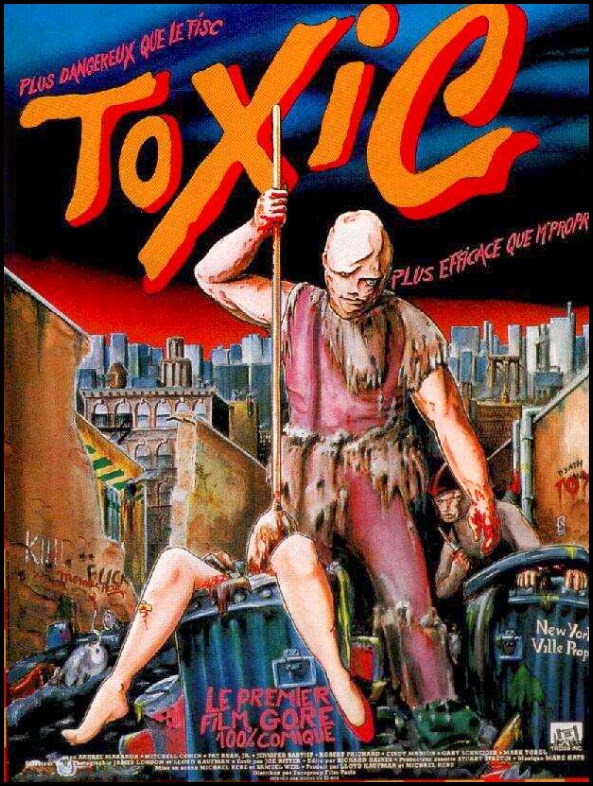

Le super-héros le plus sale, le plus violent et le plus dégoulinant de tous les temps est devenu l'emblème des productions Troma

THE TOXIC AVENGER

1985 – USA

Réalisé par Michael Herz et Lloyd Kaufman

Avec Mitch Cohen, Andree Maranda, Jennifer Babtist, Cindy Manion, Robert Prichard, Gary Schneider, Pat Ryan

THEMA SUPER-HEROS I SAGA TOXIC AVENGER

Fierté de la compagnie indépendante « Troma » dirigée avec enthousiasme par Lloyd Kaufman, et probablement inspiré par le scénario de L’Ange meurtrier de Larry Stouffer (1974), The Toxic Avenger présente l’intérêt de mettre en vedette un super-héros pour le moins inhabituel : dégoulinant, affreux, un œil plus bas que l’autre, boursouflé, vêtu d’un tutu, armé d’une serpillère, et 100% radio-actif. Ses origines sont assez improbables, puisque Toxic nait de la chute de Melvyn – la risée de ses camarades, équivalent masculin de Carrie en quelque sorte – dans un fût de produits radioactifs tranquillement exposé à l’air libre, au pied d’un club de gym fréquenté par de stupides culturistes dont il était le souffre-douleur. Après sa chute, le produit toxique pénètre la peau de Melvyn qui subit une transformation assez spectaculaire (à l’aide d’effets de « bladders » qui le déforment à loisir). Mais son visage définitif, désormais célèbre, n’apparaît que tardivement, afin de laisser d’abord au spectateur le loisir de l’imaginer d’après la réaction de ceux qui le voient. Errant à travers la ville, désormais haut de deux mètres, il retrouve ses agresseurs et les pulvérise, à grand renfort d’effets gore excessivement saignants. Pris au jeu, le vengeur toxique devient dès lors le défenseur des opprimés de la petite cité de Tromaville.

« Tous nos films, même les plus fantaisistes, s’inspirent de faits réels, d’informations lues dans les journaux ou d’événements survenus dans la société », nous confiait Lloyd Kaufman. « Avec Toxic Avenger, nous nous sommes appuyés sur une situation bien réelle : la prolifération de déchets toxiques dans le monde et les risques de contamination. L’autre thème qui nous intéressait était celui de la mode croissante des clubs de sport. Nous trouvions ironique le fait que la population décide de se sculpter un corps d’athlète tout en continuant à polluer et détruire la planète. » (1) Loin des fiers justiciers en collants des comics DC et Marvel, The Toxic Avenger est une bouffonnerie cartoonesque dans laquelle cohérence n’est pas vraiment le mot d’ordre. A l’instar de La Chose des « Quatre Fantastiques », Toxic connaît l’amour auprès d’une jolie aveugle qu’il sauve des griffes de malfrats dégénérés. Et voilà notre héros en croisade contre la pègre et la pollution. Malheureusement, la réalisation et l’interprétation du film sont très approximatives, et gâchent partiellement le potentiel comique d’un tel postulat. D’autant que les blagues de mauvais goût qui ponctuent régulièrement le scénario de Joe Ritter et Lloyd Kaufman ne sont que très moyennement drôles, malgré leur audacieux caractère subversif (le serpent caché dans les collants, le jeu de massacre des quatre motards, l’homme qui se masturbe devant des photos de victimes d’accidents de la route…). Relativement bien maîtrisées, des séquences de poursuites, de combats et de cascades rythment régulièrement le métrage, comme pour lui donner des allures pseudo-hollywoodiennes.

Des séquences horrifico-burlesques

« A l’époque, j’ai pris une décision que je n’ai jamais regrettée : engager une femme pour imaginer le design du Toxic Avenger, son visage et ses attributs physiques », raconte Kaufman. « En lui confiant le maquillage, j’espérais qu’elle le doterait d’un peu d’humanité. Je ne voulais pas simplement un visage horrible et défiguré mais quelque chose de plus subtil. » (2) Chargée de cette lourde tache, la quasi-débutante maquilleuse Jennifer Aspinall (qui allait ensuite œuvrer sur Street Trash, Spookies ou encore L’Ambulance) gratifie également le film d’effets spéciaux horrifico-burlesques volontairement outranciers (corps écrasé par une moto, membres arrachés, ventres ouverts et eviscérés…). Au cours d’un final qui n’hésite pas à en faire des tonnes, Toxic et sa dulcinée campent au milieu d’un champ où ils sont traqués par toute une armée. Mais, qu’on se rassure, c’est le bien qui triomphe, dans un dénouement béat dont il est difficile de savoir si l’aspect caricatural est volontaire ou non. Une chose est sûre : Toxic est devenu non seulement l’icône de Troma, mais aussi un véritable objet de culte, le héros d’une série animée, d’un comic book et de trois autres films tout autant déjantés.

(1) et (2) Propos recueillis par votre serviteur en septembre 2018

© Gilles Penso

Partagez cet article