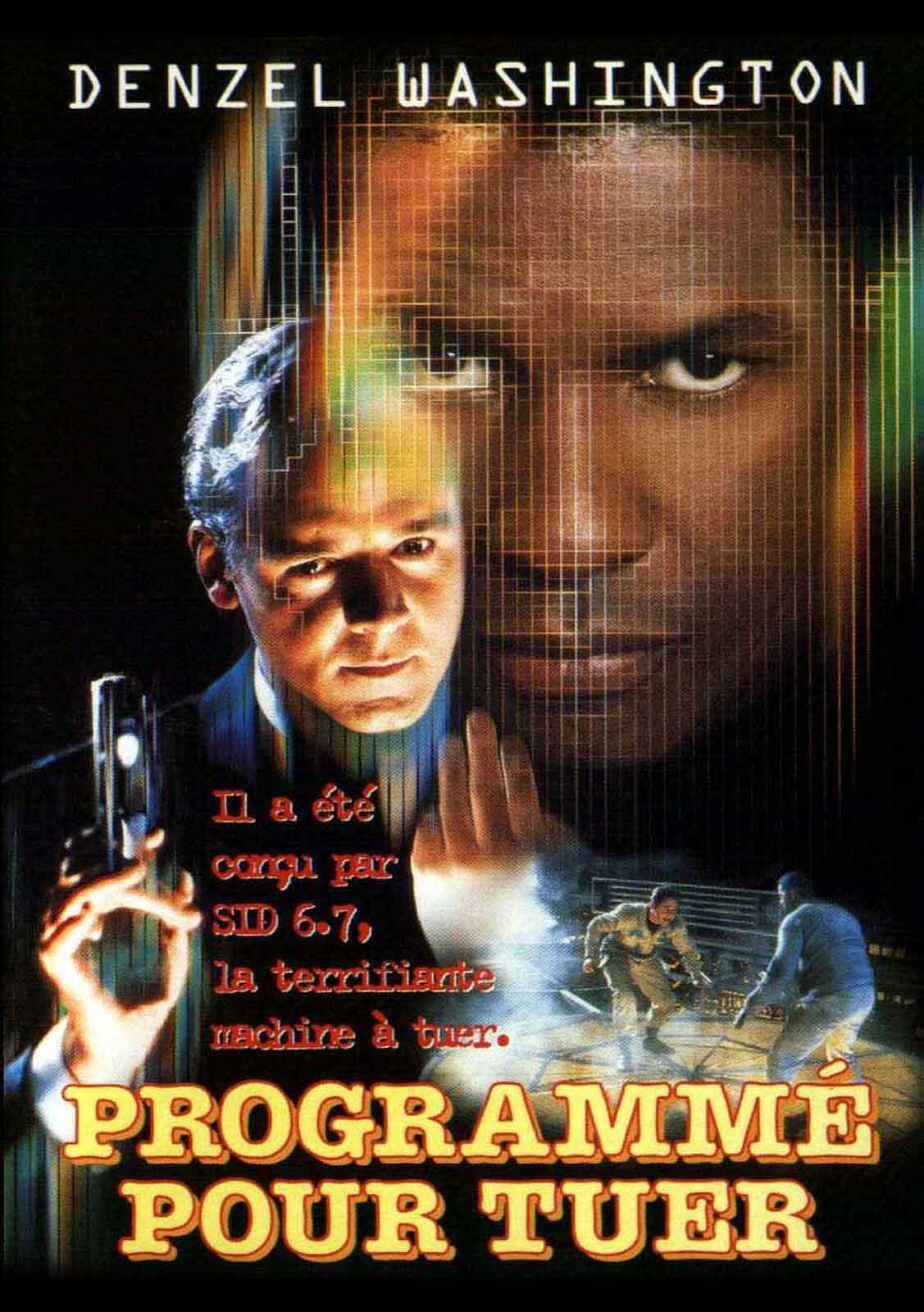

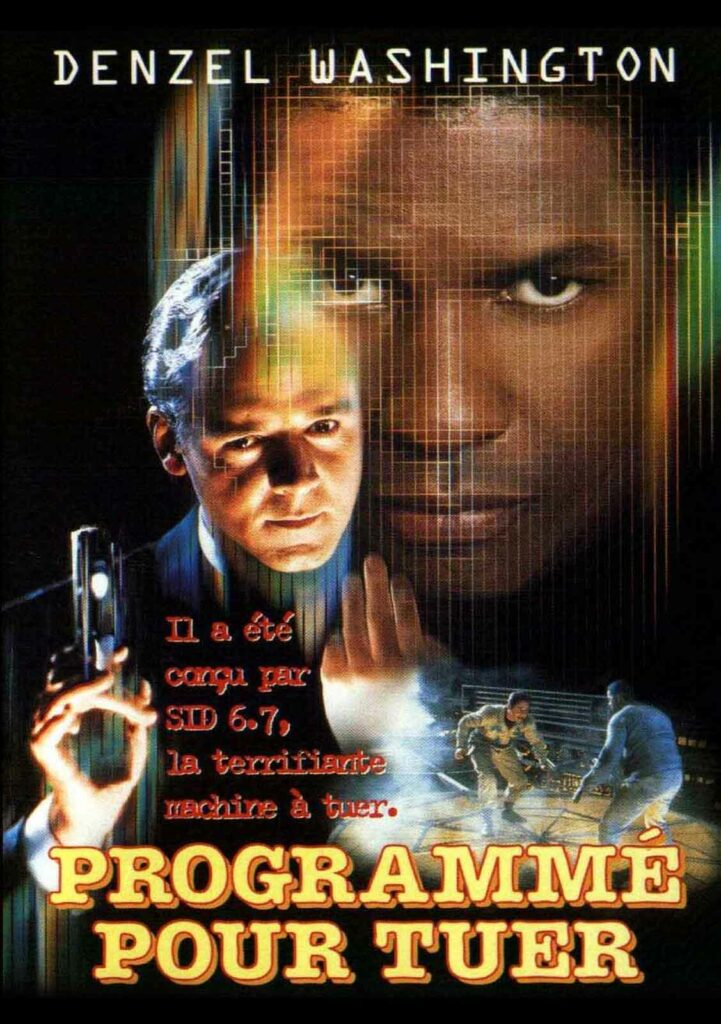

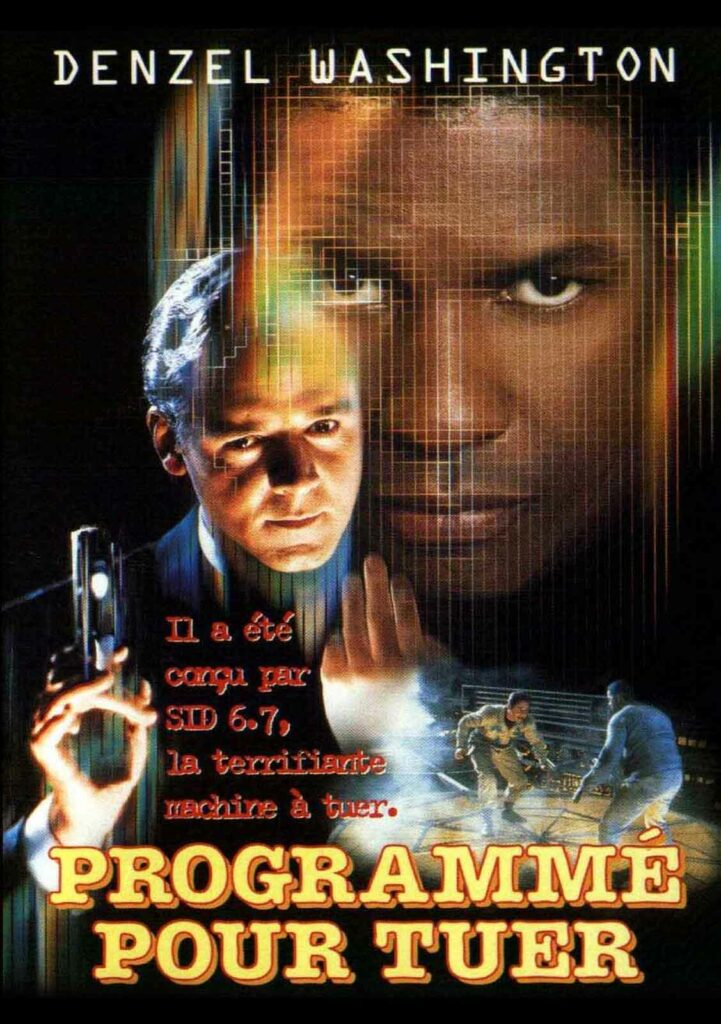

Denzel Washington incarne un ex-flic du futur chargé de mettre hors d’état de nuire un tueur psychopathe virtuel que joue Russell Crowe…

VIRTUOSITY

1995 – USA

Réalisé par Brett Leonard

Avec Denzel Washington, Russel Crowe, Kelly Lynch, Stephen Spinella, William Fichtner, Louise Fletcher, William Forsythe, Costas Mandylor, Kevin J. O’Connor

Programmé pour tuer est le quatrième long-métrage de Brett Leonard après Re-Animator Hospital, Le Cobaye et Souvenirs de l’au-delà. Et force est de constater qu’il y a une constante dans la filmographie de ce réalisateur (également spécialisé dans les clips musicaux, notamment pour Billy Idol ou Peter Gabriel) : des concepts alléchants généralement gâchés par une mise en forme balourde. Comme on pouvait le craindre, Programmé pour tuer ne fait pas exception. Promu « spécialiste du cinéma numérique » grâce aux images de synthèse avant-gardistes – quoique très primitives, même pour l’époque – du Cobaye, Leonard creuse ce sillon en mêlant une intrigue policière classique avec un argument de science-fiction anticipant de manière fantaisiste les possibilités de la réalité virtuelle. Le scénario signé Eric Bernt (Que la chasse commence !) est sérieusement remanié par Denzel Washington qui tient à retravailler son personnage et ses dialogues – et à supprimer l’idylle que le script prévoyait avec le personnage campé par Kelly Lynch. Toute la promotion du film se fait d’ailleurs à l’époque autour du nom de Washington (déjà superstar grâce à Malcolm X, Beaucoup de bruit pour rien, L’Affaire Pélican, Philadelphia et USS Alabama). Russel Crowe n’étant pas encore connu en dehors de son Australie natale, il attendra les ressorties ultérieures de Programmé pour tuer en VHS et en DVD pour que son nom occupe lui aussi le haut de l’affiche.

Los Angeles, 1999. Le ministère américain de la justice a mis au point le prototype du système d’entrainement le plus sophistiqué du monde pour ses services de police : un criminel virtuel, Sid 6.7, qui combine les personnalités des assassins les plus sanguinaires de tous les temps et que les stagiaires traquent sur simulateur. Mais soudain, aidé par un programmateur exalté, Sid 6.7 brise les limites de la réalité virtuelle et pénètre dans le monde réel. Voilà désormais le plus redoutable des « organismes synthétiques à structure neuronale » lâché dans la nature. Pour stopper ses agissements, les autorités ne voient qu’une seule solution : solliciter les services de Parker Barnes, un ancien policier emprisonné pour avoir exécuté le terroriste politique Matthew Grimes, qui avait tué sa femme et sa fille, ainsi que deux journalistes accidentellement abattus pendant l’opération. Condamné à une peine de 17 ans d’emprisonnement, Barnes a la possibilité de s’amender s’il parvient à arrêter Sid. Mais comment mettre la main sur un tueur psychopathe insaisissable qui est insensible aux balles et peut reconstituer les parties de son corps endommagées ?

Virtual Killer

Le concept de l’ex-flic du futur libéré de sa peine de prison pour arrêter un super-criminel que lui seul semble pouvoir mettre hors d’état de nuire rappelle fortement Demolition Man, même si les deux films divergent par de nombreux points. Lorsque le film commence, on s’amuse face à la reconstitution de ce simulateur dans lequel tous les figurants en costume ressemblent aux PNJ (personnages non joueurs) d’un jeu vidéo, avec des gestes répétitifs et des phrases en boucle. Hélas, la plupart du temps, les images de synthèse sollicitées pour le film sont franchement hideuses, même selon les critères de 1995 (nous sommes tout de même deux ans après Jurassic Park et quatre ans après Terminator 2). Le classique de James Cameron sert d’ailleurs d’inspiration manifeste pour toutes les séquences de poursuite et de fusillade au cours desquelles Sid, blessé par balle, se reconstitue sans sourciller. Mais le problème majeur de Programmé pour tuer est lié à son scénario qui prend l’eau de toutes part. Comment comprendre par exemple la motivation de l’informaticien qui décide sans aucune raison de faire surgir le psychopathe virtuel dans le monde réel ? Si Denzel Washington est impeccable comme toujours, Russel Crowe cabotine jusqu’au point de rupture (la scène où il se transforme en DJ dans une boîte de nuit est un grand moment de gêne) et la pauvre Kelly Lynch n’a pas grand-chose à défendre. Ironiquement, Crowe et Washington rejoueront au chat et à la souris douze ans plus tard dans American Gangster de Ridley Scott, si ce n’est que les rôles du tueur de sang-froid et du policier sur ses traces seront alors inversés.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article