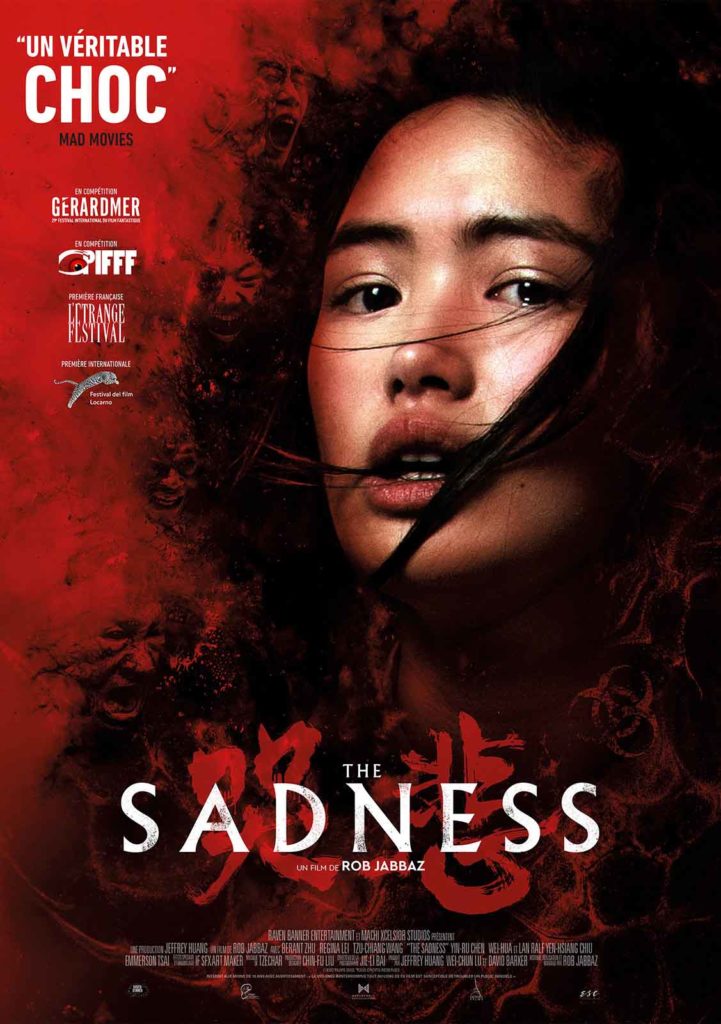

Un couple essaie de survivre au milieu d’une contamination soudaine qui transforme les humains en fous furieux aux instincts sanguinaires…

KÛ BĒI

2021 – TAIWAN

Réalisé par Rob Jabbaz

Avec Berant Zhu, Regina Lei, Tzu-Chiang Wang, Emerson Tsai, Wei-Hua Lan, Ralf Chiu, Lue-Keng Huang, Ying-Ru

THEMA MUTATIONS

The Sadness est le premier long-métrage de Rob Jabbaz, un réalisateur canadien établi à Taiwan depuis 2008 et jusqu’alors spécialisé dans les films d’animation. Pour être honnête, le projet est initialement motivé par des raisons triviales et opportunistes. Le producteur David Barker veut en effet profiter de la fermeture d’Hollywood pendant la pandémie du Covid-19 pour mettre rapidement en chantier un film qui puisse sortir sur les écrans taïwanais sans concurrence américaine. Le sujet est tout trouvé : une histoire d’horreur reprenant les codes des films de zombies et s’appuyant sur la paranoïa provoquée par la situation sanitaire du moment. Voilà comment The Sadness est né. Les bases d’une petite série B anecdotique sont ainsi posées, mais Rob Jabbaz veut aller plus loin. Pas question pour lui de se lancer dans un Corona Zombie vide de sens. Le cinéaste cherche à marcher sur les traces des premiers films de Sam Raimi, Stuart Gordon et Peter Jackson sans pour autant basculer dans le burlesque. Il envisage un film dur, brutal, sans concession, constellé certes d’humour noir mais abordant l’horreur avec une certaine radicalité. Beaucoup trouveront des ressemblances entre son scénario et la bande dessinée « Crossed » de Garth Ennis et Jacen Burrows. Les points communs sont légion, c’est indéniable. Mais The Sadness possède une personnalité forte et un style unique qui muent son visionnage en véritable électrochoc.

A vrai dire, rien ne nous prépare à la claque de The Sadness. Le film commence par des vignettes tranquilles de la vie quotidienne. À Tapei, Jim et Kat coulent la vie paisible d’un jeune couple taiwanais. Aux premières lueurs du matin, encore ensommeillés, ils s’enlacent de manière fusionnelle, presqu’animale. Ils se disputent pour des broutilles, se réconcilient aussitôt, se séparent pour la journée dans la hâte de pouvoir se retrouver le soir. Mais ce voile de tendresse se déchire sans préavis lorsque l’horreur s’invite dans le film. Une folie furieuse destructrice et assoiffée de sang va se répandre comme une traînée de poudre, saturant l’écran d’hémoglobine, de violence et de gore. Car un virus d’origine inconnue, qui ressemble à la grippe et à propos duquel les experts médicaux se perdent en conjectures, est en train de contaminer peu à peu la population. Les symptômes sont affolants. Tous les infectés se retrouvent dotés d’un regard noir, d’un sourire carnassier, d’une force surhumaine et d’une démence hystérique les poussant à massacrer tous ceux qui passent à leur portée. Nous voilà soudain dans une version sous amphétamine de The Crazies. Le chaos ne tarde donc pas à s’emparer de la cité…

La nuit des fous vivants

Ce qui surprend, dans le film, c’est d’abord la violence hardcore avec laquelle Rob Jabbaz met en scène ses séquences de meurtres, de viols, de torture et d’anthropophagie. En s’appuyant sur de très impressionnants effets spéciaux physiques conçus par l’atelier If SFX Art Maker, le réalisateur déchaîne une fureur extrême que rien ne semble réfréner. Le sang jaillit par hectolitres, les corps dont mutilés, déchiquetés, dévorés, souillés, le tout dans un festival de hurlements et de terreur. A ce titre, la séquence du métro (tournée dans un décor entièrement reconstitué pour les besoins du film) est un morceau d’anthologie éprouvant pour les nerfs. Et si le rire du spectateur vient ponctuer ce catalogue d’atrocités, c’est surtout pour se libérer nerveusement. Nous sommes donc loin des délires d’un Braindead dans la mesure où cette ultraviolence, si excessive soit-elle, s’inscrit dans un cadre très réaliste. Certains écarts satiriques – comme le discours parfaitement inconsistant du président s’adressant solennellement à ses concitoyens – nous font pourtant comprendre qu’il ne faut pas prendre tout ceci très au sérieux. The Sadness opère ainsi un grand écart osé entre le premier et le second degré, déstabilisant sans cesse le public sans jamais perdre sa cohérence. Quant à son titre énigmatique, il prend tout son sens au cours d’un final déchirant dont le nihilisme n’aurait sans doute pas déplu à George Romero.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article