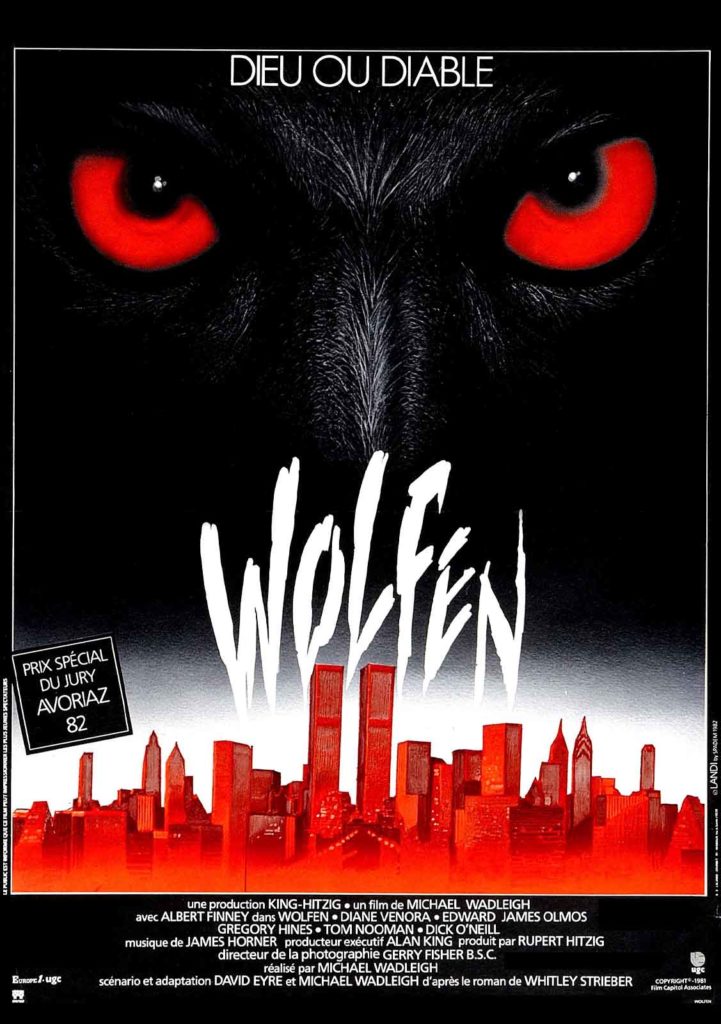

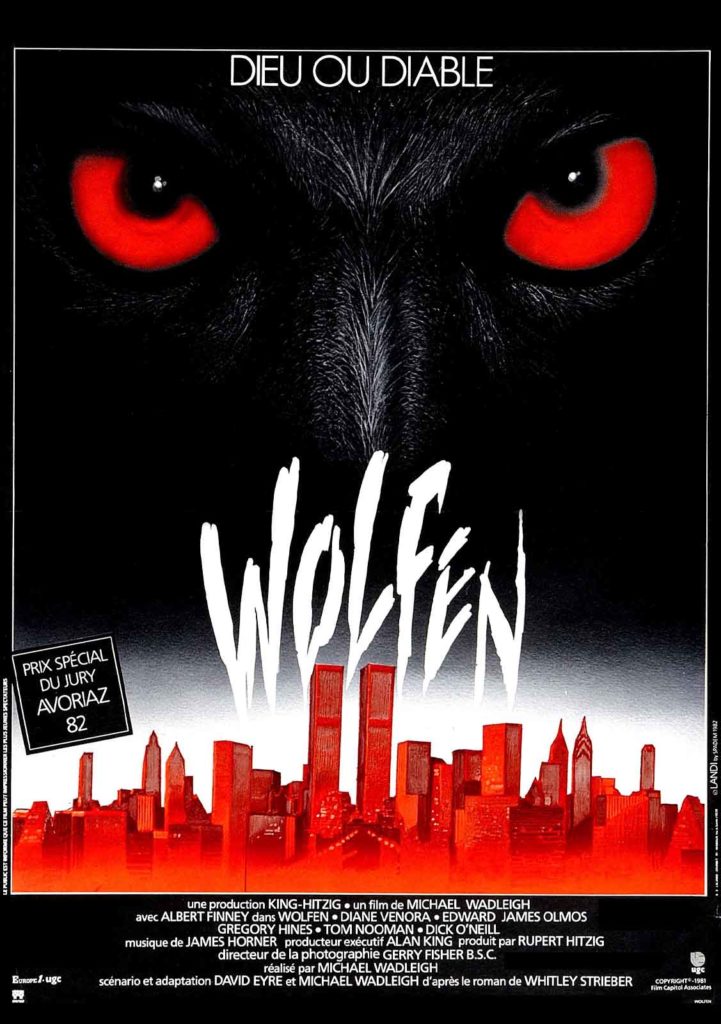

Une vision inédite du mythe de la lycanthropie que Michael Wadleigh réalise d'après un roman de Whitley Strieber

WOLFEN

1981 – USA

Réalisé par Michael Wadleigh

Avec Albert Finney, Diana Venora, Gregory Hines, Edward James Olmos, Tom Noonan

THEMA LOUPS-GAROUS I FANTÔMES

Né de la plume de Whitley Strieber, catholique féru de spiritualité (il clamera avoir été enlevé par des extraterrestres dans son livre “Communion : A True Story”, porté à l’écran en 1989 avec Christopher Walken), Wolfen, dieu ou diable usait du symbolisme pour insuffler un sous-texte politique puissant, renouvelant ainsi habilement le mythe du lycanthrope. Orion Pictures flaire le potentiel d’un long métrage, et se tournent vers Michael Wadleigh, réalisateur du documentaire contestataire Woodstock. Ce dernier pose le sujet avec une limpidité exemplaire, dès l’ouverture qui voit des Indiens observer New York sur le toit du monde, en communion avec la nature, vignette poétique enchaînée avec la destruction brutale d’un quartier pauvre et les réjouissances de promoteurs immobiliers sans états d’âme. La partition de James Horner, préfigurant dans ses accents stressants son score pour Aliens le retour, installe d’emblée une atmosphère inquiétante et paranoïaque, en adéquation avec l’obsession voyeuriste et sécuritaire qui irrigue le métrage. Les Indiens ne sont pas les seuls espions de leurs concitoyens, surveillés en parallèle par de mystérieux monstres, tandis que les services secrets scrutent les émotions qui pourraient trahir d’éventuels coupables par le biais d’écrans vidéo.

Il est intéressant de constater que les représentants de la loi utilisent pour étudier leurs proies la même thermovision (procédé avant-gardiste qui sera l’influence principale pour la vision du futur Predator) que ces forces bestiales. Le réalisateur choisit de plus d’illustrer les errances des prédateurs au moyen d’une Steadycam subjective et d’une Louma aérienne zigzaguant entre les immeubles, conférant à la menace un caractère omniscient, tout en dessinant un New York glacial et presque post-apocalyptique dans lequel le Bronx devient un tombeau à ciel ouvert pour des minorités surveillées par hélicoptère (le New York 1997 de John Carpenter sortira la même année). Ce cadre effrayant étant posé, le fond émerge progressivement, sous l’apparat du polar à énigme : lorsqu’un riche homme d’affaires est mis en pièces, l’état déploie des moyens considérables pour protéger les intérêts des puissants en cherchant une explication terroriste extérieure, là où les assassinats des pauvres n’étaient même pas mentionnés par la presse, tandis que les investigations menées par un Finney désabusé et un Hines rigolard soulignent leur déshumanisation face à la mort. D’un côté, les malversations capitalistes, la banalisation des inégalités sociales et de l’extinction programmée des plus faibles, de l’autre, des communautés indiennes et canidées aux organisations jumelles (tribus, économie fermée, contrôle de la surpopulation et grand talent pour la chasse), qui survécurent chacune tant bien que mal au génocide perpétré par les américains.

Danse avec les loups

Le coupable des crimes s’avère être Wolfen, fantôme qui revient hanter une Amérique coupable de génocide par cupidité, un esprit revanchard et protéiforme condamné à la fuite dans un nouveau désert (les cités et bidonvilles), contraint à tuer les malades et les abandonnés pour se nourrir et à survivre des déchets de l’homme blanc. Un homme blanc qui, malgré sa précieuse évolution technologique, a perdu l’essentiel de ses repères moraux et tue son prochain pour son seul profit, s’affirmant comme le vrai “sauvage”. Le constat est implacable : l’Homme est définitivement un loup pour l’Homme. Cette lutte idéologique culminera dans un climax démentiel où la flamboyance de la Hammer côtoie l’action urbaine gore, voyant la meute de Wolfen passer à une attaque frontale de l’autorité. Sorti en 1981, la même année que Hurlements et Le Loup-Garou de Londres, Wolfen fut un échec commercial, malgré son prix spécial du jury au festival d’Avoriaz. L’épilogue du film entrouvre la porte pourtant optimiste d’une possible conciliation grâce à la prise de conscience de son héros, fourbu et remué sur ses positions et certitudes, qui a réalisé l’arrogance de ses contemporains et leur dangereuse déconnexion de l’élément naturel. Le plan final, figurant des Indiens à l’affût sur les hauteurs de la cité avant de les figer dans le temps et l’espace, insinue néanmoins que nous sommes en sursis. A nous de ne pas l’oublier.

© Julien Cassarino

Partagez cet article