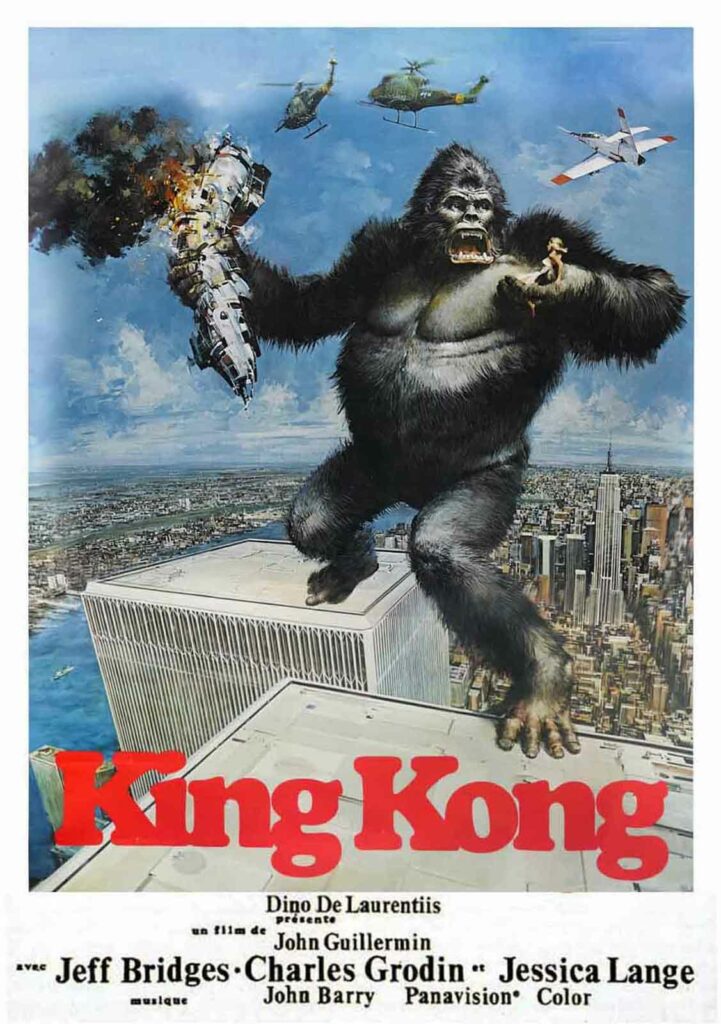

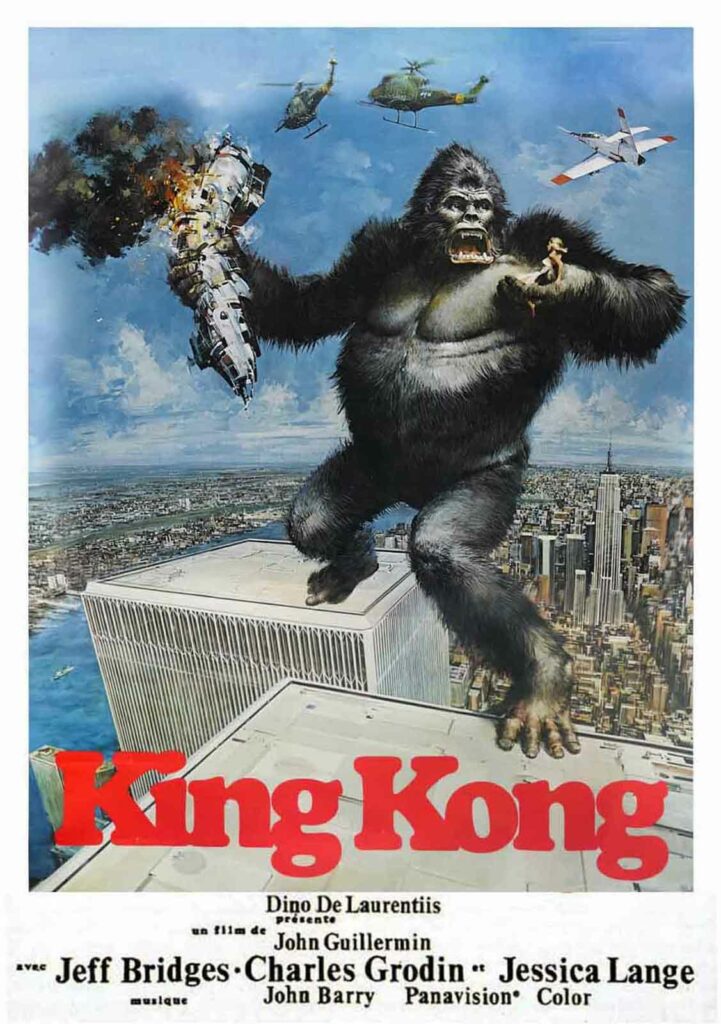

Un remake monumental produit par Dino de Laurentiis et réalisé par John Guillermin, qui sacrifie hélas la poésie au profit du spectaculaire

Coiffant au poteau le studio Universal, qui envisageait de produire un remake de King Kong le plus fidèle possible au film original, le producteur Dino de Laurentiis et Paramount mettent en chantier en 1976 une colossale relecture du mythe créé par Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack en la précédant d’une massive campagne publicitaire. Cherchant de toute évidence à capitaliser sur le succès des films catastrophes de l’époque, De Laurentiis fait logiquement appel à John Guillermin, alors sacré meilleur réalisateur du genre grâce à La Tour infernale. Hélas, le puissant producteur pousse le talentueux cinéaste à accepter un grand nombre de fautes de goûts qui portent atteinte au chef d’œuvre séminal de 1933. Dans ce remake, la douloureuse crise économique des années 30 s’est muée en crise de l’énergie, et c’est donc le pétrole qui attire les protagonistes sur l’île du Crâne. Faut-il y sentir la crainte inconsciente de mettre en scène un cinéaste mégalomane et prêt à tout pour épater son public (Carl Denham en 1933), personnage qui ressemblerait de trop près à Dino de Laurentiis lui-même ? Corollaire de cette révision scénaristique, la comédienne au chômage Ann Darrow est devenue une rescapée de naufrage prénommée Dwan (interprétée par une délicieuse Jessica Lange en début de carrière, au jeu encore balbutiant), et le marin Jack Driscoll s’est mué en chercheur hippie embarqué clandestinement (Jeff Bridges).

Plus que tout, c’est l’absence de poésie, omniprésente chez Schoedsack et Cooper, qui fait ici le plus cruellement défaut, supplantée par un « modernisme » froid et sans charme. La magnifique jungle brumeuse aux allures de gravures de Gustave Doré n’est plus qu’une banale forêt dénuée de créatures préhistoriques, si l’on excepte un ridicule serpent mécanique. Évidemment, l’erreur la plus monumentale reste d’avoir choisi un homme dans un costume pour interpréter Kong, comme dans Konga ou King Kong contre Godzilla. Un robot grandeur nature a certes été fabriqué par Carlo Rambaldi pour certains plans larges, mais il ne fonctionnait pas au moment du tournage, et ne servit finalement que dans une dizaine de plans où il est parfaitement immobile… C’était bien la peine d’investir des millions dans un automate de quinze mètres de haut ! Rick Baker se chargea donc de concevoir une panoplie simiesque qu’il endossa lui-même, les nombreuses annonces publicitaires de l’époque continuant à mentir sur le rôle déterminant du robot géant dans la réalisation du film.

Le robot géant qui ne savait pas bouger

Ce King Kong reçut pourtant l’Oscar des meilleurs effets spéciaux en 1976. « Le Comité des Nominations des effets visuels, dont je faisais partie, avait d’emblée écarté King Kong et s’était fortement prononcé pour L’Âge de cristal », nous raconte le concepteur d’effets spéciaux Jim Danforth. « Mais après avoir reçu une lettre visiblement intimidante de Dino de Laurentiis, disant en substance « Allez les gars, reconsidérons cette décision, nous avons dépensé 26 millions de dollars sur ce film… », le Conseil d’Administration a décidé de décerner l’Oscar à King Kong, sans nous demander notre avis ! Le King Kong de 1933 n’avait gagné aucun Oscar, et celui, ridicule, de Dino de Laurentiis en remportait un ! » (1) Malgré les violentes attaques subies par les amoureux du King Kong original, John Guillermin ne reniera pas ce film, conscient de ses faiblesses et de ses maladresses mais également du tour de force technique intéressant qu’il aura représenté. Toujours heureux de pouvoir relever des défis et de projeter sur écran géant des spectacles plus grands que nature, il semblait être l’homme idéal pour revisiter les aventures du gorille géant le plus célèbre de tous les temps. Avec un scénario mieux construit, des dialogues plus subtils et des choix technologiques plus adéquats, nul doute que Guillermin aurait pu faire des merveilles. Mais son talent s’efface souvent sous l’influence omniprésente d’un Dino de Laurentiis que l’on connut plus inspiré. Les mélomanes peuvent tout de même se consoler avec la somptueuse bande originale de John Barry, qui dote le film de puissance et de mélancolie.

(1) Propos recueillis par votre serviteur en avril 1998.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article