Tout l’arsenal du cinéma gothique italien est convoqué dans ce film d’horreur onirique mettant en vedette un monstre défiguré et psychopathe…

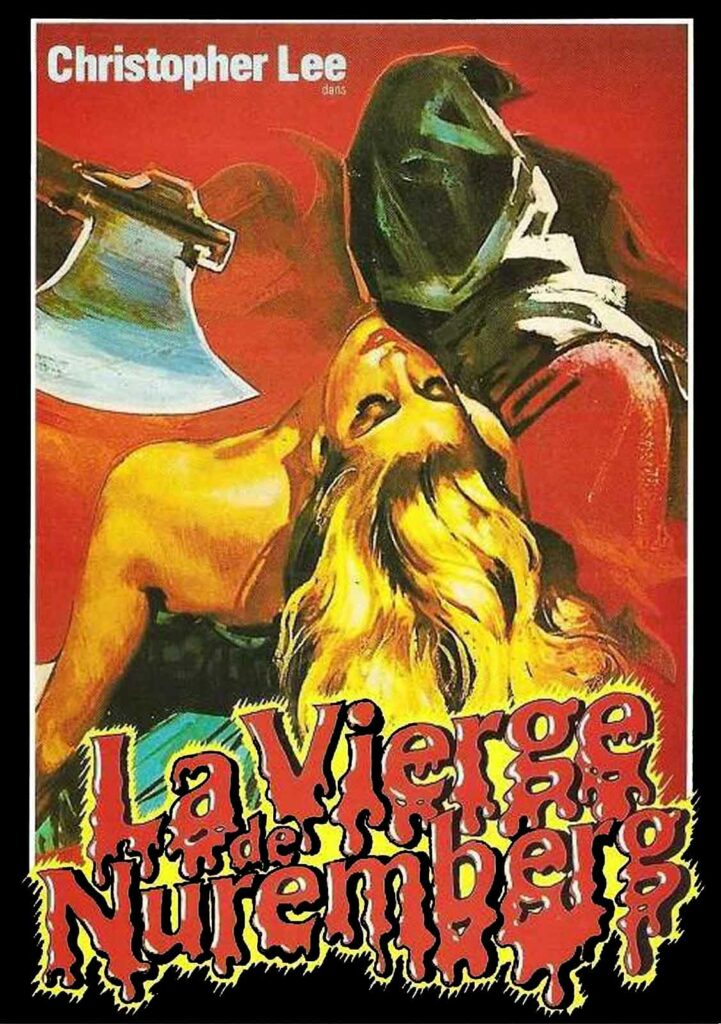

Les amateurs de fantastique gothique à l’italienne auront été gâtés en 1963, profitant d’œuvres aussi mémorables que Le Corps et le fouet, Les Trois visages de la peur, Le Spectre du professeur Hichcock ou La Vierge de Nuremberg. Si Le Manoir maudit date de la même époque, son impact sur le public et auprès des amateurs du genre aura été moindre, à cause de son budget très réduit, de son absence d’acteurs connus, de son intrigue filiforme et de son réalisateur au prestige tout relatif. Antonio Boccaci ne peut en effet pas combattre dans la même catégorie que Mario Bava, Riccardo Freda ou Antonio Margheriti. Scénariste d’une poignée de films de cape et d’épée (La Révolte des mercenaires, Capitani di Ventura) et d’un western spaghetti (Furie au Missouri), auteur de romans policiers bon marché dans les années 50, Boccaci n’aura d’ailleurs réalisé que ce film-là, sous le pseudonyme américanisé d’Anthony Kristye. Co-écrit par Giovanni Simonelli (Les Diablesses, Nightmare Concert) et tourné principalement dans le château d’Orsini à Nerola, près de Rome, Le Manoir maudit ne manque pourtant pas de qualités ni de charme. Du reste, il sera paradoxalement un peu mieux accueilli en France, en Allemagne et aux États-Unis qu’en Italie, malgré une distribution en salles écourtée et discrète.

Au cours du prologue, deux jeunes femmes (Terry Thompson et Emy Eco) s’aventurent dans un grand manoir apparemment abandonné. Elles y découvrent le portrait de la comtesse Irene, mystérieusement disparue depuis deux décennies, et y sont accueillies très fraîchement par la propriétaire des lieux, la revêche comtesse Elizabeth (Flora Carosello). Sur place, un rien les fait sursauter : un buste, une chauve-souris qui passe, une porte qui se ferme, une armure qui tombe, une lumière qui vacille, un rideau qui bouge… Jusqu’au moment où surgit un homme hideux et ricanant au visage à moitié décomposé qui les emprisonne, les torture et les tue. Le Manoir maudit commence donc assez fort. La suite du récit s’intéresse au docteur Darnell (Adriano Micantoni), qui débarque sur les lieux avec sa fille Anna (Annie Alberti), portrait craché de la comtesse Irene. La jeune femme étant obsédée par des rêves récurrents liés au manoir et à cette femme qui lui ressemble tant, son père espère l’apaiser en lui permettant de séjourner quelques jours dans la région. Là, Anna fait la connaissance de George (Marco Mariani), un journaliste qui enquête sur la mort des deux jeunes femmes retrouvées à proximité du manoir. Alors que le mystère s’épaissit, le tueur difforme ne tarde pas à refaire son apparition…

La gueule de l'emploi

Cryptes pleines de toiles d’araignées, passages secrets, squelettes qui ricanent, chaînes qui pendouillent, armures qui bougent toutes seules, monstres qui surgissent des tombeaux, apparitions spectrales, voix d’outre-tombe, machinations, trésor caché… Le Manoir maudit capitalise sur tous les lieux communs du cinéma gothique de l’époque et prend rapidement les atours d’une sorte de trip expérimental onirique, aux accents d’une musique psychédélique d’Armando Sciascia (3 Winchester pour Ringo, Les Expériences érotiques de Frankenstein). Toutes ces facéties sont en partie justifiées par la folie apparente de la jeune héroïne, hantée par des visions macabres, et notamment par le sort funeste de la comtesse Irene dont elle semble être la réincarnation. En rupture avec tout cet arsenal de train fantôme, le film s’offre quelques écarts guillerets et humoristiques, comme la première rencontre entre Anna (qui se baigne entièrement nue dans un lac) et George (dans son costume étriqué et sa voiture capricieuse), rythmée par une musique soudain légère et joyeuse. Affublé de dialogues naïfs, de personnages sans finesse (le prince Raman qui ne quitte jamais son turban) et d’une mise en scène souvent théâtrale (au cours de laquelle les personnages restent figés dans un coin du décor en attendant manifestement les indications du metteur en scène), Le Manoir maudit nous offre tout de même quelques scènes de cauchemar expérimentales très réussies. Le film retrouve d’ailleurs toute sa verve et sa folie sépulcrale au moment du grand final, dont les péripéties se précipitent vers un dénouement choc qui ne se réfrène pas sur la violence.

© Gilles Penso

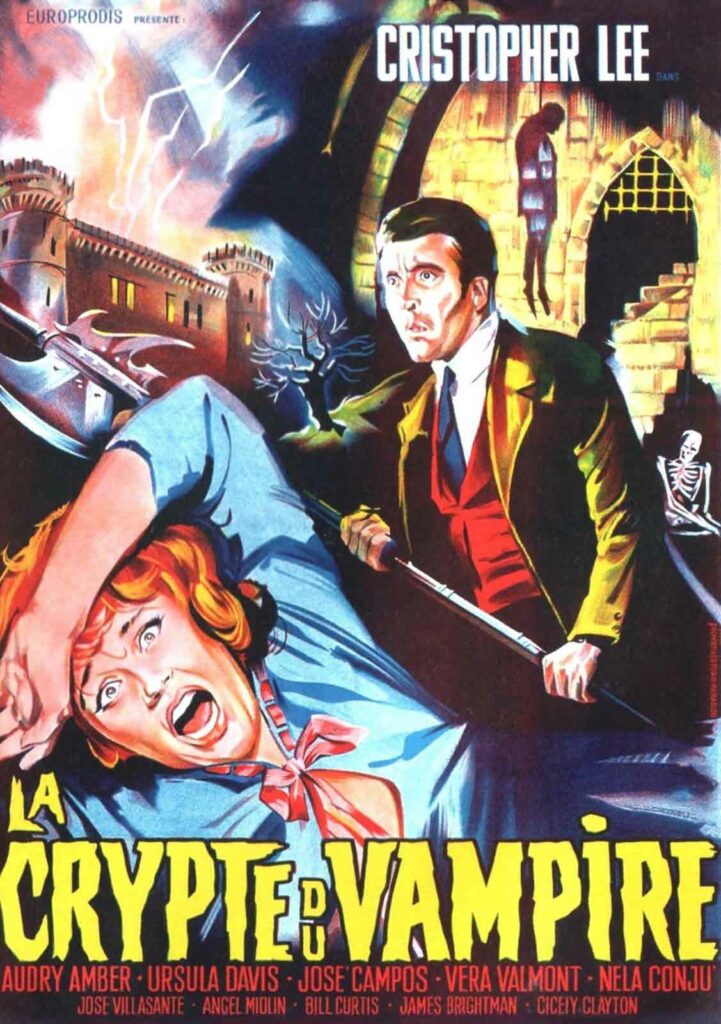

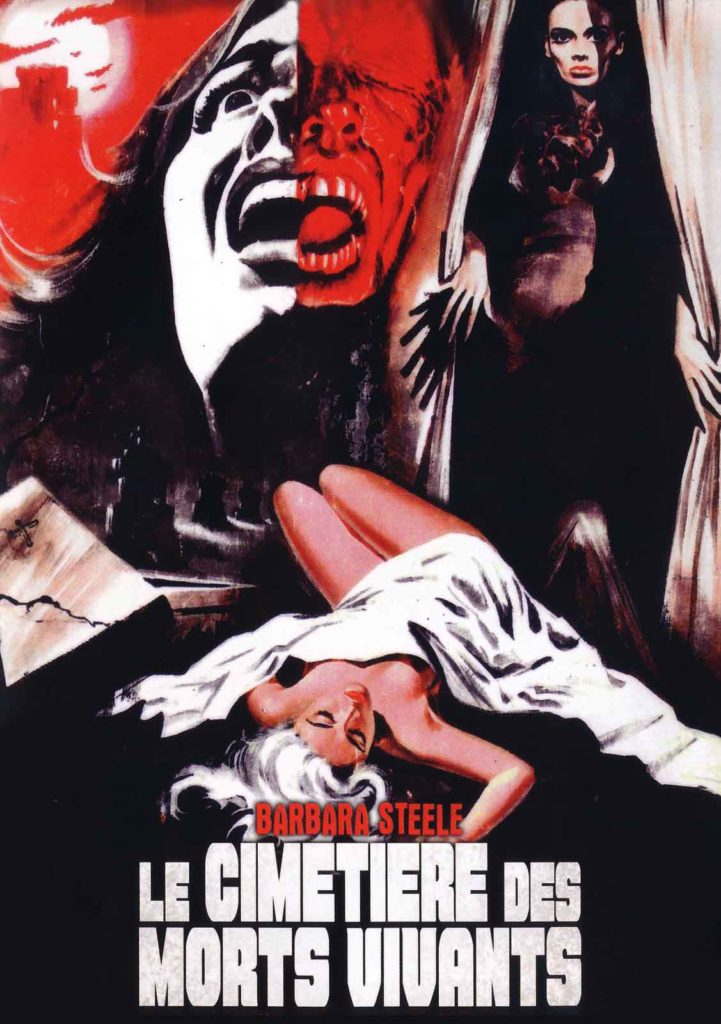

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article