Avant de se marier, une jeune femme décide de rendre visite à la mère de son précédent fiancé… C’est une très mauvaise idée !

FANATIC / DIE ! DIE ! MY DARLING!

1965 – GB

Réalisé par Silvio Narizzano

Avec Tallulah Bankhead, Stefanie Powers, Peter Vaughan, Maurice Kaufmann, Yootha Joyce, Donald Sutherland, Gwendolyn Watts, Robert Dorning

THEMA TUEURS

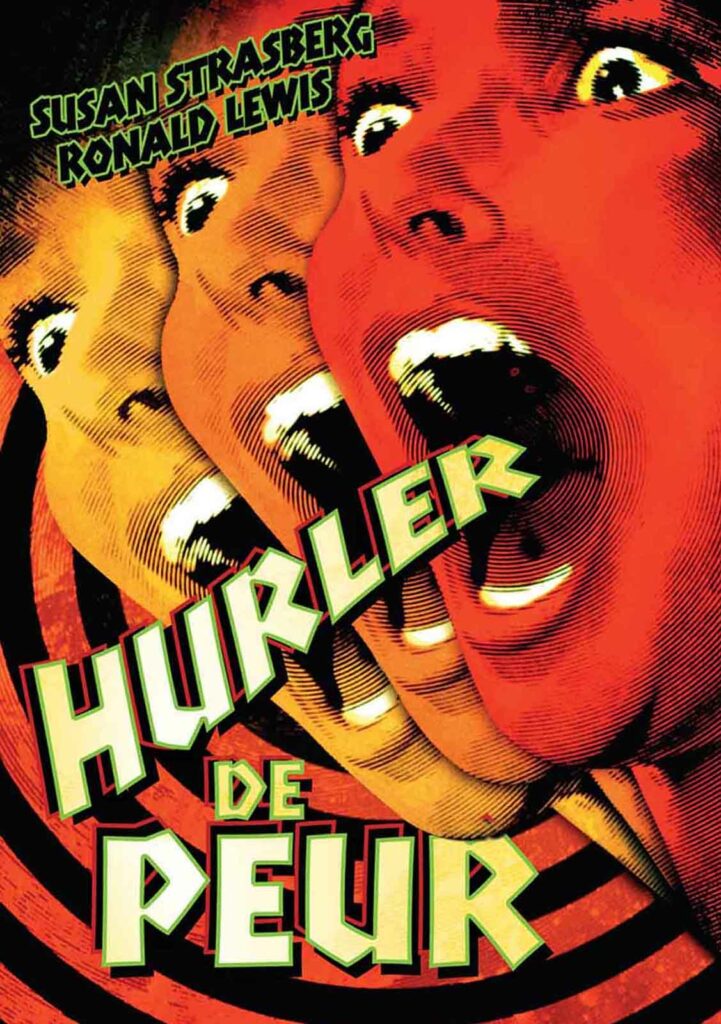

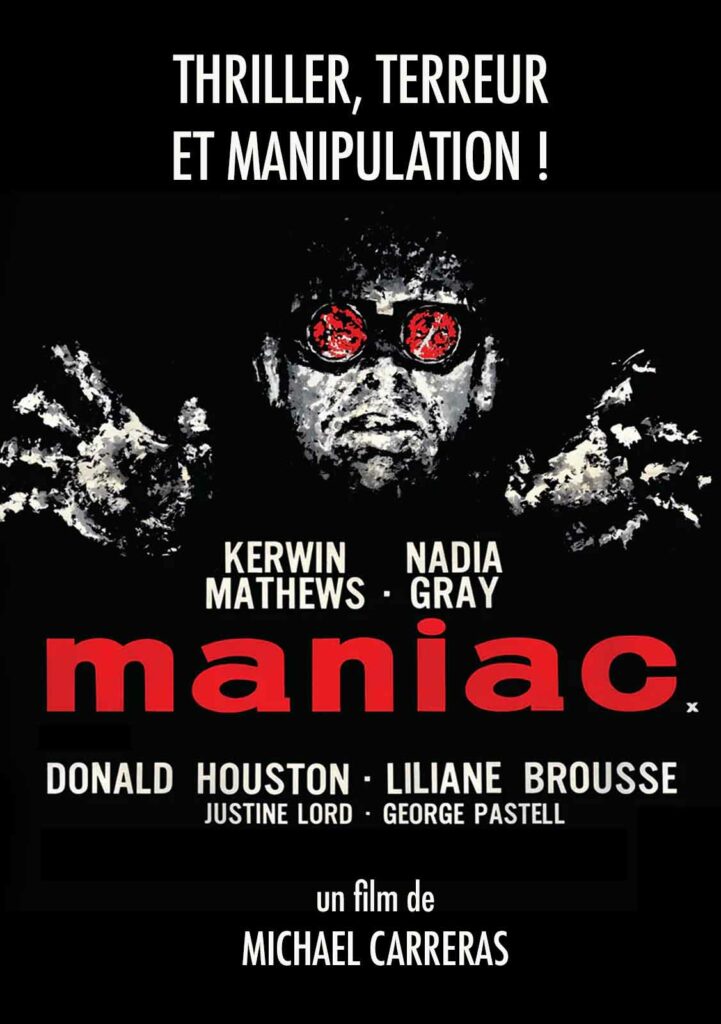

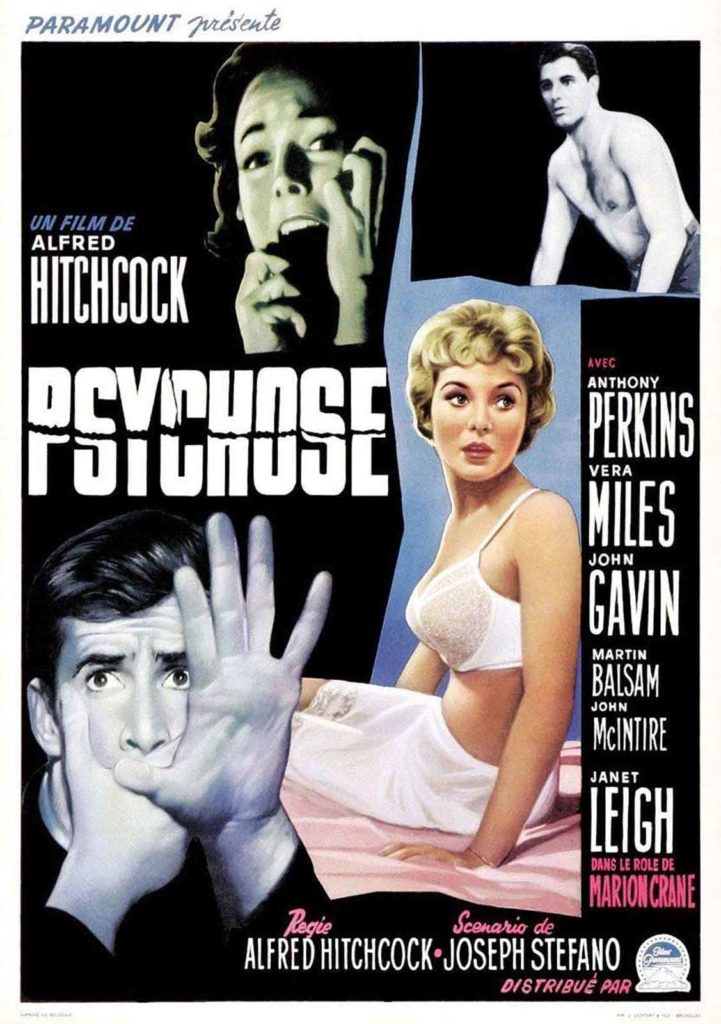

Après Hurler de peur, Maniac, Paranoiac, Nightmare et Hysteria, la compagnie britannique Hammer décide de poursuivre dans la voie du thriller d’horreur psychologique hérité du double succès des Diaboliques et de Psychose. Fanatic est le premier de cette série à être tourné en couleurs, tournant ainsi le dos à l’approche très « film noir » de ses prédécesseurs. Étant donné que la grande majorité des artistes et des techniciens réguliers de la Hammer sont à l’époque sollicités par l’aventure épique La Déesse de feu, des nouveaux venus vont devoir s’atteler à Fanatic. C’est donc le cinéaste canadien d’origine italienne Silvio Narizzano qui hérite du film, signant là son premier long-métrage. Le scénario est l’œuvre du grand Richard Matheson (L’Homme qui rétrécit, Je suis une légende), qui adapte pour l’occasion le roman Nightmare d’Anne Blaisdell. Pour tenir la vedette du film, on sollicite la toute jeune Stefanie Powers, future héroïne de la série L’Amour du risque qu’on verra aussi dans Un nouvel amour de Coccinelle. Face à elle, la Hammer engage Tallulah Bankhead, une actrice du début du parlant dont la carrière fut surtout théâtrale et que les amateurs d’Alfred Hitchcock virent dans Lifeboat. Capricieuse, alcoolique, ingérable, Bankhead va donner beaucoup de fil à retordre au réalisateur débutant qui fera preuve d’énormément de patience pour pouvoir mener le tournage à son terme. La qualité de Fanatic n’en est que plus remarquable.

Le générique de début s’amuse avec le motif du chat et de la souris, mis en image selon les codes visuels graphiques et colorés chers aux années 60 (nous sommes alors en pleine période James Bond). Stefanie Powers joue Patricia Carroll, une jeune Américaine qui s’apprête à épouser Alan Glentower (Maurice Kaufmann), réalisateur pour la télévision anglaise. Mais avant de franchir le pas, elle ressent le besoin de rendre visite à Madame Trefoile (Tallulah Bankhead), la mère de son précédent fiancé Stephen, mort deux ans plus tôt dans un accident de voiture. La vieille dame est très avenante mais s’avère particulièrement bigote, citant Dieu, la Bible et l’église à tout va. Elle organise même des messes quotidiennes dans sa maison, auxquelles s’astreignent ses domestiques sans broncher (parmi lesquels on reconnaît un Donald Sutherland en début de carrière, dans le rôle d’un jardinier simple d’esprit). Plus étrange : Madame Trefoile parle à son fils décédé. Bientôt, nous comprenons qu’elle a décidé de remettre dans le droit chemin Patricia, considérée à ses yeux comme une brebis égarée. La visite de courtoisie prend donc une tournure inattendue, pour ne pas dire inquiétante.

La couleur du diable

L’influence d’Alfred Hitchcock est plus que jamais lisible entre les lignes de Fanatic. On pense bien sûr à Psychose, si ce n’est qu’ici la mécanique narrative est inversée puisque c’est la mère qui est hantée par son fils décédé. Rebecca nous vient aussi à l’esprit, à travers l’intrusion d’un élément extérieur dans cette maison figée par le souvenir du trépassé. Les regards suspicieux des domestiques, à la dérobée, laissent entrevoir des secrets enfouis et beaucoup de non-dits. Et lorsque Madame Trefoile panique à la vision de la couleur rouge, symbole à ses yeux de la dépravation, du sang et du diable, c’est à Pas de printemps pour Marnie que le film semble se référer. Le jeu des couleurs met par ailleurs en évidence une autre influence, née de la vogue du giallo. Comment en effet ne pas penser à Mario Bava, et notamment à Six femmes pour l’assassin, dans cette pièce constellée de touches de couleurs saturées ? Parfaite en fanatique religieuse, Tallulah Bankhead nous offre de savoureuses séquences de confrontation avec Stefanie Powers, habituée à jouer les femmes de caractère. La future épouse que la jeune femme incarne n’est donc pas une proie facile, loin des victimes évanescentes qui caractérisent toute une frange du cinéma d’épouvante. Le piège se referme pourtant inexorablement sans laisser espérer d’échappatoire. La tension monte donc lentement mais sûrement dans cet excellent exercice de style qui s’affirme comme l’un des meilleurs de la série initiée avec Hurler de peur et Maniac.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article