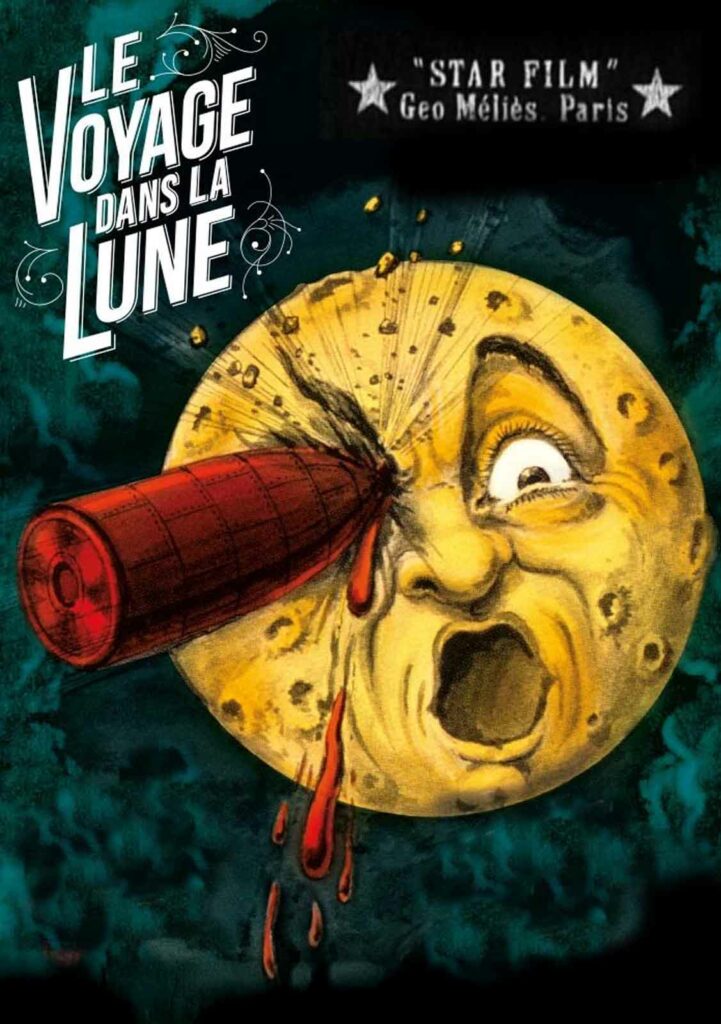

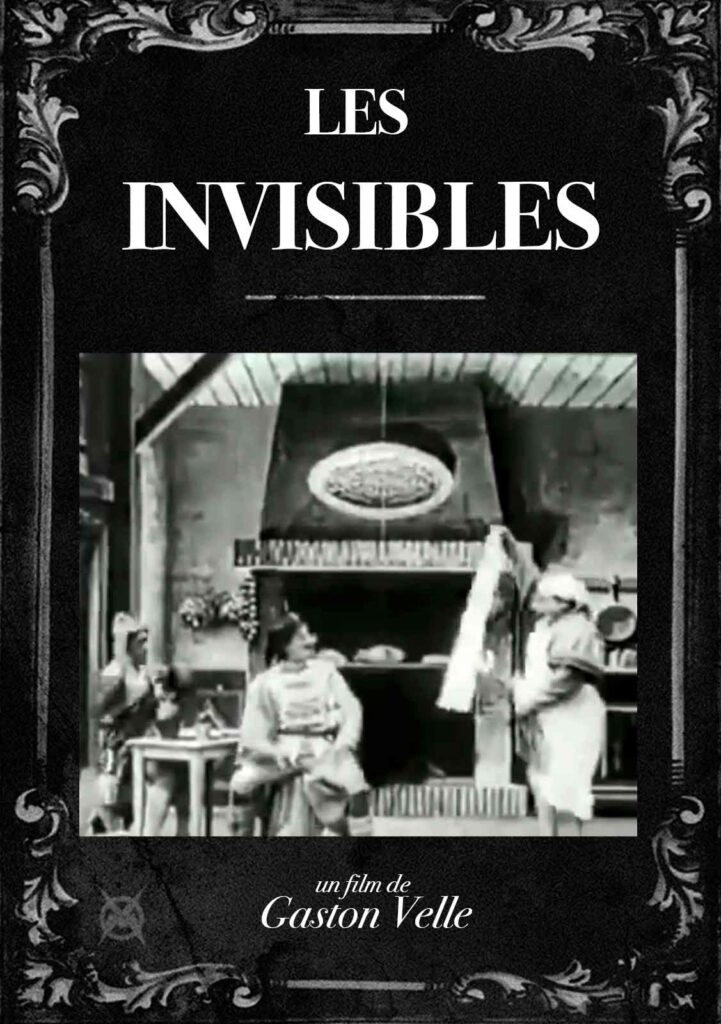

Dans le sillage des tours de magie de Georges Méliès, Gaston Velle met en scène un sérum d’invisibilité aux effets burlesques…

Né en 1868, Gaston Velle, dont le père prestidigitateur Joseph Velle se produisait dans toute l’Europe sous le surnom de « professeur Velle », pratiquait lui-même l’art de l’illusionnisme en professionnel. Sous les conseils du réalisateur Fernand Zecca, les frères Pathé l’engagèrent en 1903 dans le but de concurrencer les géniaux films à trucages de Georges Méliès. Velle se prêta fort bien au jeu, livrant jusqu’en 1911 une cinquantaine de métrages féeriques aux titres aussi éloquents que Le Paravent mystérieux, La Métamorphose du papillon, Le Chapeau magique, Rêve à la Lune ou encore Voyage autour d’une étoile. En 1906, il s’attaquait aux Invisibles (également connu sous le titre Le Voleur invisible). Cette comédie fantastique, qui ne présente qu’une lointaine parenté avec le roman d’Herbert George Wells, tire tous ses gags de la formule d’invisibilité découverte par un savant et contenue dans une bouteille. Le scientifique, son assistant, deux voleurs et finalement un juge boivent tour à tour le sérum.

L’invisibilité s’effectue en fondus enchaînés, puis les réapparitions surviennent brusquement, en « cut ». Traditionnels, ces effets n’en sont pas moins efficaces, s’adjoignant entre autres de câbles pour déplacer les objets, de caches et contre-caches ou même d’animation image par image, toute la panoplie d’effets visuels que John P. Fulton, réutilisera et transcendera pour les cinq épisodes de la saga L’Homme invisible des studios Universal à partir de 1933. Parmi les scènes folles des Invisibles, on se souviendra en particulier de l’intrusion des cambrioleurs chez le savant. Le crocodile naturalisé ouvre dès lors la gueule en remuant les pattes, la grande chauve-souris empaillée bat des ailes et le squelette enfermé dans un placard se disloque et s’anime en pièces détachées.

L’attaque des légumes humains

La théâtralisation extrême du film transparaît à la fois à travers le jeu outrageusement exagéré des comédiens (dont la postérité n’a hélas pas retenu le nom), les costumes dont ils sont affublés, les cadrages en plans larges et les décors, tour à tour grandes toiles peintes, mobilier réel ou découvertes. Au cours de la poursuite finale, les protagonistes courent ainsi sur un tapis roulant tandis que le décor défile derrière eux. Le climax, complètement délirant, voit les juges et les gardes transformés en légumes humains ! Les décors des Invisibles sont signés Hugues Laurent et le directeur de la photographie n’est autre que Segundo de Chomón, grand spécialiste des trucages et pionnier du cinéma d’animation qui fut souvent considéré comme le « Méliès espagnol ». Petit détail : le film est entièrement dénué d’intertitres, preuve que le spectacle qu’il propose se suffit amplement à lui-même sans le moindre besoin de commentaires écrits. Peu de temps après la sortie des Invisibles, Gaston Velle émigrera pour l’Italie, où il œuvrera pour la compagnie romaine Cines, avant de retrouver Pathé Frères l’année suivante.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article