Alors qu’il se promène dans un village au milieu de la campagne, un étudiant se retrouve confronté à une créature assoiffée de sang…

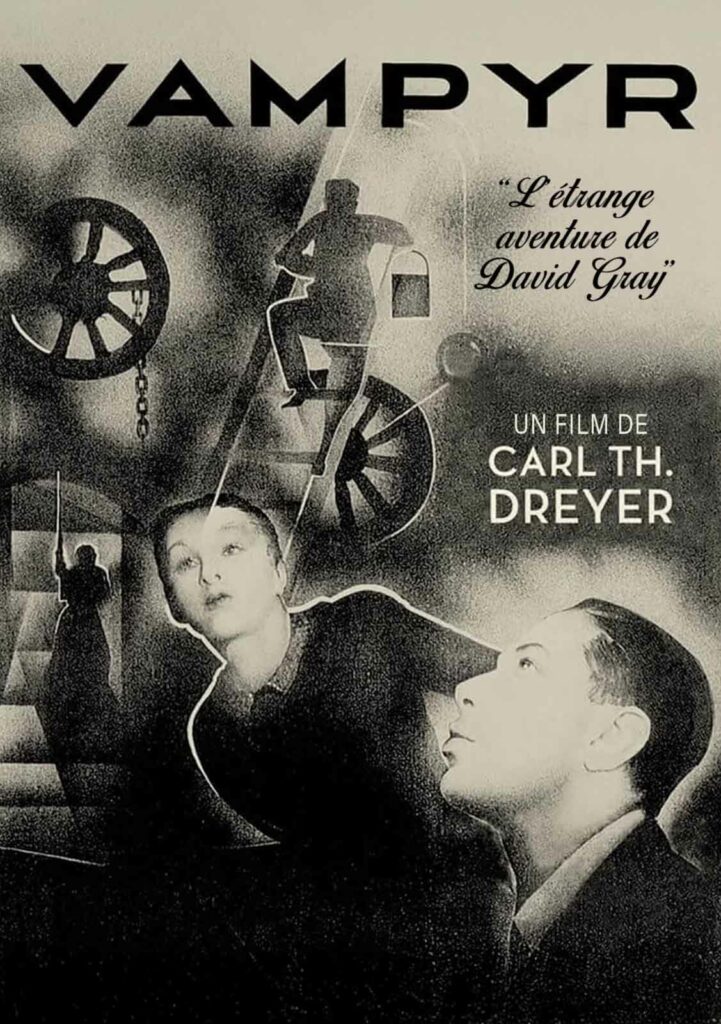

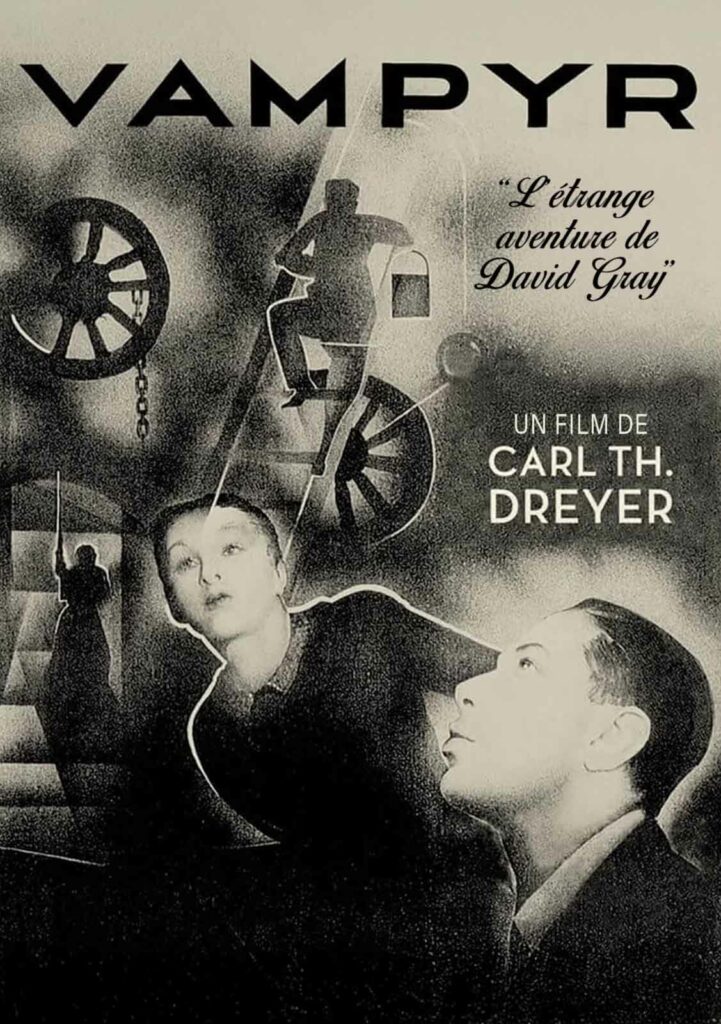

VAMPYR

1932 – ALLEMAGNE

Réalisé par Carl Theodor Dreyer

Avec Julian West, Henriette Gérard, Sibylle Schmitz, Rena Mandel, Jan Hieronimko, Albert Bras

THEMA VAMPIRES

Pour son premier long-métrage parlant, le cinéaste danois Carl Dreyer décide de s’attaquer au thème du vampirisme en adaptant très librement deux nouvelles de Sheridan Le Fanu issues du recueil Les Créatures du miroir : Carmilla et L’Auberge du dragon volant. En réalité, la prose originale n’a plus grand-chose à voir avec le scénario de Vampyr (une orthographe étrange qui serait due à une erreur du distributeur) puisque Dreyer invente quasiment toutes les péripéties du film. Le baron Nicolas de Gunzburg, membre de la noblesse russe né en France, accepte de financer Vampyr en échange du rôle principal qu’il endossera sous le pseudonyme de Julian West. L’homme n’a aucune expérience de la comédie, mais Dreyer n’y voit aucun inconvénient dans la mesure où il aime faire travailler des acteurs amateurs. Du reste, à l’exception de deux personnages, la totalité des rôles du film sont tenus par des gens qui n’ont jamais joué dans un film. Tourné simultanément en version allemande, anglaise et française, Vampyr n’utilise aucun décor en studio. Tous les sites qui apparaissent à l’écran sont naturels, captés dans la campagne française et dans un château qui servira aussi d’hébergement pour l’équipe du film. Dreyer s’adjoint les services du directeur de la photographie Rudolph Maté (futur réalisateur du Choc des mondes) qui, suite à une erreur, filme les premières bobines avec un voile qui opacifie l’image et diffuse exagérément les lumières. Surpris, le réalisateur aime tellement cet « accident » heureux qu’il décide d’en faire le parti pris visuel de l’ensemble du film.

L’étudiant Allan Gray (devenu David Gray dans la version française) nous est présenté comme un jeune homme oisif au tempérament fantasque qui s’intéresse de près à la sorcellerie, au surnaturel et aux mythes. Rêveur, il erre un soir sans but, comme à son habitude, et se retrouve dans une auberge isolée le long du fleuve du hameau de Courtempierre. L’ambiance y est pesante et sinistre, les gens y adoptent un comportement étrange, mais il décide d’y passer la nuit. Alors qu’il est plongé dans le sommeil, un inconnu pénètre dans sa chambre et lui délivre un message énigmatique (« elle n’a pas le droit de mourir ») avant de repartir et de lui laisser un paquet sur lequel il écrit : « à ouvrir après ma mort ». Au matin, Gray se promène dans la campagne avoisinante et se retrouve dans le château qu’habite l’homme mystérieux avec ses deux filles et quelques domestiques. Soudain, un coup de fusil tonne, un corps tombe au sol. Et le vampire entre en scène…

Un cauchemar éveillé

À cheval entre deux époques, Vampyr emprunte beaucoup de dispositifs au cinéma muet (notamment via l’usage d’intertitres et de séquences sans dialogues) tout en révélant une étonnante modernité de mise en scène, avec ses usages audacieux du montage parallèle et sa caméra sans cesse en mouvement. En rupture à la fois avec le cinéma expressionniste allemand et avec le cycle des Universal Monsters entamé par Dracula et Frankenstein, le film de Dreyer se situe dans une zone stylistique très singulière lui donnant les allures d’un cauchemar éveillé. Très tôt, l’image en contre-jour d’un homme portant une faux et sonnant une cloche (un tocsin ?) face à une étendue aquatique aux allures de Styx donne le ton. Vampyr regorge de visions de cet acabit (l’apparition d’un homme au visage difforme, l’ombre d’un jardinier qui se déplace à l’envers, celle d’un cul-de-jatte qui bouge indépendamment de l’homme auquel elle appartient, un reflet qui semble courir dans l’eau). Dreyer nous plonge ainsi dans une sorte de monde poétique où les portes s’ouvrent seules, où les crânes bougent pour mieux nous regarder, où le récit importe moins que la manière dont il est raconté. Le summum de cette approche poétique est atteint lorsque le corps astral du héros se détache de lui, tandis que la caméra adopte le point de vue de sa dépouille transportée dans son cercueil jusqu’à sa dernière demeure. Tant d’audaces visuelles et d’étrangetés permettront à Vampyr d’accéder au statut d’œuvre culte.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article