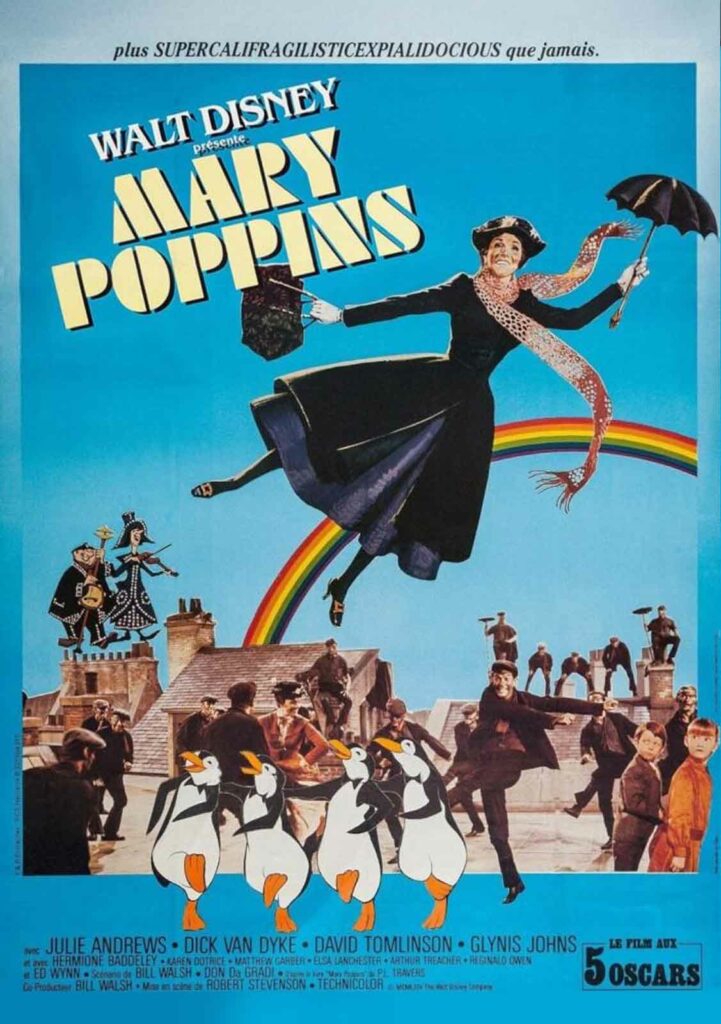

Il aura fallu près de trente ans pour que Walt Disney puisse convaincre P.L. Travers de lui céder les droits de ses romans… Il a bien fait d’insister !

MARY POPPINS

1965 – USA

Réalisé par Robert Stevenson

Avec Julie Andrews, Dick Van Dyke, David Tomlinson, Glynis Johns, Matthew Garber, Keren Dotrice, Hermione Baddeley, Reta Shaw, Reginald Owen

THEMA SORCELLERIE ET MAGIE

Sous l’impulsion de son épouse et de sa fille, Walt Disney tombe sous le charme du roman Mary Poppins et de ses suites, qui furent publiés à partir de 1934. La gouvernante magicienne qui en tient la vedette lui tape dans l’œil au point qu’il tente d’en acheter les droits d’adaptation dès 1939 auprès de sa créatrice la romancière Pamela L. Travers. Mais celle-ci refuse, persuadée qu’aucun film ne saura rendre justice à son œuvre. L’oncle Walt étant opiniâtre, il reviendra régulièrement à la charge. Ce n’est qu’au début des années 1960 que l’accord est enfin signé, à condition que Travers soit présente en tant que conseillère. Disney étant malin, il se réserve le droit du « final cut », que la romancière soit d’accord ou non avec le résultat final. Or Travers déteste une grande partie des choix artistiques du film, notamment l’édulcoration du caractère de Mary, la profusion de chansons et surtout la longue séquence dans laquelle les personnages évoluent dans un univers en dessin animé. En revanche, Walt et elle sont d’accord sur le casting de l’actrice principale : Julie Andrews. Disney l’a adorée dans « Camelot » à Broadway et accepte même de décaler le tournage pour lui laisser le temps d’accoucher. Andrews aurait préféré être sélectionnée pour tenir la vedette de My Fair Lady – un rôle qui échoit finalement à Audrey Hepburn -, mais elle n’aura pas à regretter ce « second choix. » Mary Poppins la rendra extrêmement populaire et lui permettra de remporter l’Oscar de la meilleure actrice.

La féerie s’installe dès l’entame du film. Tandis que la bande originale nous offre une compilation instrumentale des thèmes écrits par les frères Sherman, la caméra survole un Londres très graphique, le mot d’ordre esthétique du film étant la théâtralisation. D’où un tournage réalisé intégralement en studio, l’édification de décors volontairement excessifs (comme la bâtisse où vit l’amiral Bloom, dont le toit a les allures d’un navire) et le recours à des centaines de peintures sur verre signées Peter Ellenshaw pour prolonger les panoramas. Mary Poppins fait alors son apparition dans les cieux, accrochée à son parapluie/parachute, prête à bouleverser la vie de la famille Banks chez qui les nurses démissionnent les unes après les autres (la dernière en date étant incarnée par Elsa Lanchester, notre chère Fiancée de Frankenstein). Parallèlement entre en scène l’autre personnage clé du film (mixage de plusieurs amis de Mary Poppins dans les romans) : Bert (Dick Van Dyke), un musicien de rue qui assure la fonction de narrateur puisqu’il s’adresse directement aux spectateurs en les guidant pas à pas. Une sorte de miracle est en train de se préparer, nous annonce-t-il. Ses propos semblent autant annoncer les péripéties à venir que le futur gigantesque succès du film lui-même…

Le coup du parapluie

Pour s’opposer à la folie qui va bientôt s’installer dans le quotidien de la famille Banks, David Tomlinson est l’interprète idéal du banquier anglais des années 1910 à la vie bien rangée, au sérieux imperturbable, obsédé par l’ordre et allergique à toute idée de frivolité. Le choc avec l’arrivée de cette « sorcière bien aimée » aux allures de nounou bien comme il faut n’en sera que plus grand. Redoublant d’inventivité, les artistes du studio Disney sollicitent toutes les techniques d’effets spéciaux à leur disposition (oiseaux animatroniques, acteurs suspendus à des câbles pour défier la pesanteur, jouets animés en stop-motion, séquences projetées à l’envers, incrustations, caches, rotoscopie) pour pouvoir donner corps aux séquences les plus audacieuses du film. Le morceau de bravoure, en ce domaine, est sans doute le plongeon très poétique de nos protagonistes à l’intérieur d’un dessin à la craie sur un trottoir… qui les propulse dans un grand dessin animé, celui qui fit tant grincer des dents P.L. Travers. Mary Poppins regorge aussi de numéros musicaux devenus légendaires, de « A Spoonful of Sugar » (au moment où la chambre des enfants se range comme par magie) à « Supercalifragilisticexpialidocious » (dans le monde animé), en passant par « Chem-cheminée » (lors de la promenade sur les toits et dans les cieux londoniens), sans oublier la prodigieuse chorégraphie des ramoneurs qui fait office de climax mouvementé. Aujourd’hui encore, la magie du film opère. Pour l’anecdote, c’est en vistant le plateau de tournage que Robert Wiset et Ernest Lehman décidèrent immédiatement d’engager Julie Andrews pour tenir le rôle principal de La Mélodie du bonheur.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article