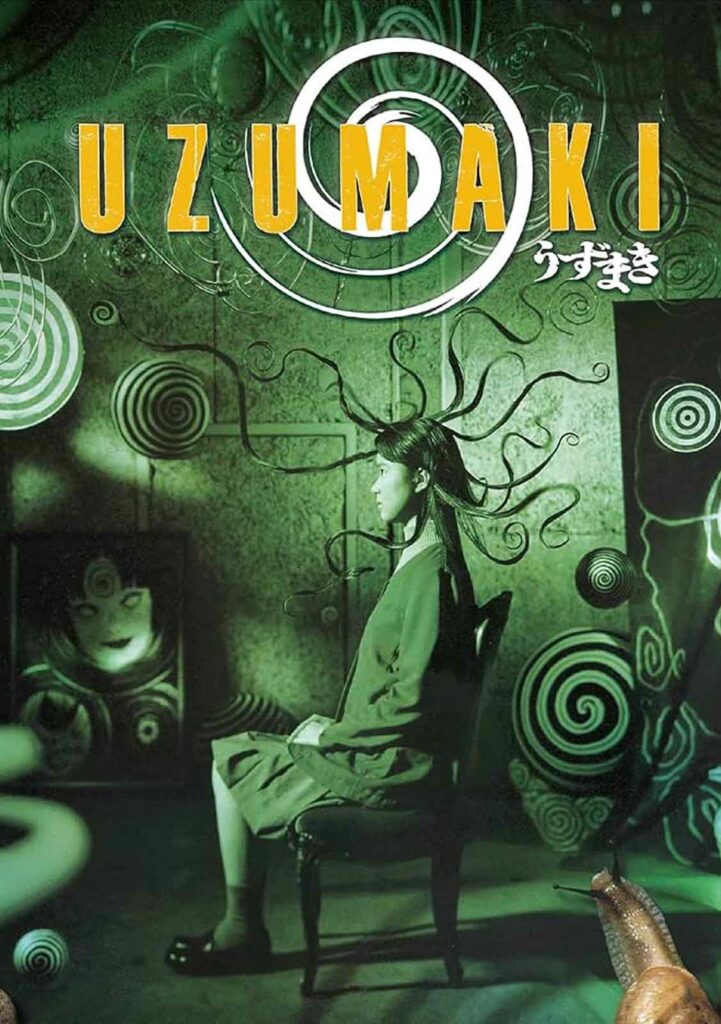

Dans une petite ville du Japon, les habitants deviennent l’un après l’autre obsédés par tout ce qui a une forme de spirale…

UZUMAKI

2000 – JAPON

Réalisé par Higuchinsky

Avec Eriko Hatsune, Fhi Fan, Hinako Saeki, Shin Eun-kyung, Keiko Takahashi, Ren Ôsugi, Denden, Masami Horiuchi, Tarô Suwa, Tôru Tezuka, Sadao Abe, Asumi Miwa

THEMA MUTATIONS

Inclassable, déroutant, vertigineux, Uzumaki est de ces films qui laissent ses spectateurs dans un état mi-troublé mi-euphorique, persuadés d’avoir visionné quelque chose d’unique et d’incomparable. Avant le film, il y a un manga écrit et dessiné par Junji Ito. Son idée : reprendre le motif visuel de la spirale, habituellement associé à des choses positives et enjouées, pour le muer en vecteur de cauchemar. « Dans les dessins animés humoristiques japonais, les spirales marquent généralement les joues des personnages et représentent un effet de chaleur », explique-t-il. « Je me suis dit qu’il serait intéressant de détourner cette image en la dessinant différemment pour la faire basculer vers l’horreur. » (1). En découvrant les dessins de Ito, emplis de langues monstrueusement entortillées, de chevelures dignes de celles des Gorgones, de regards hagards et de portails circulaires ouverts vers d’autres dimensions, l’univers de H.P. Lovecraft nous vient naturellement à l’esprit, une influence que l’auteur assume pleinement. Le réalisateur japonais Akihiro Higuchi (plus connu sous son pseudonyme Higuchinsky) se voit confier la transposition du manga en prises de vues réelles. Le défi est de taille, d’autant qu’il s’agit de son premier long-métrage. Mais comment refuser une telle proposition ?

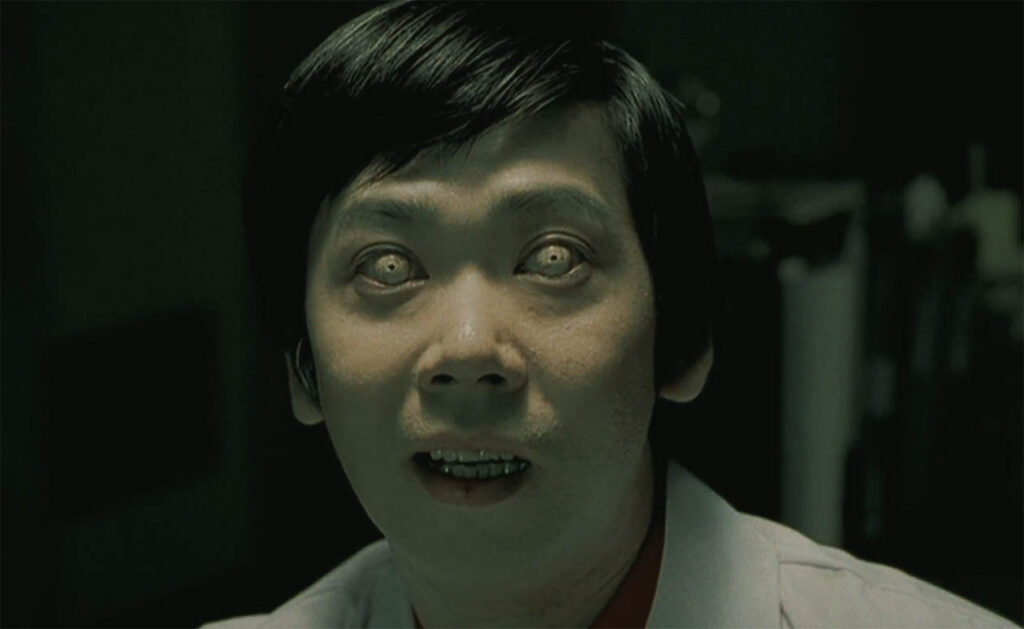

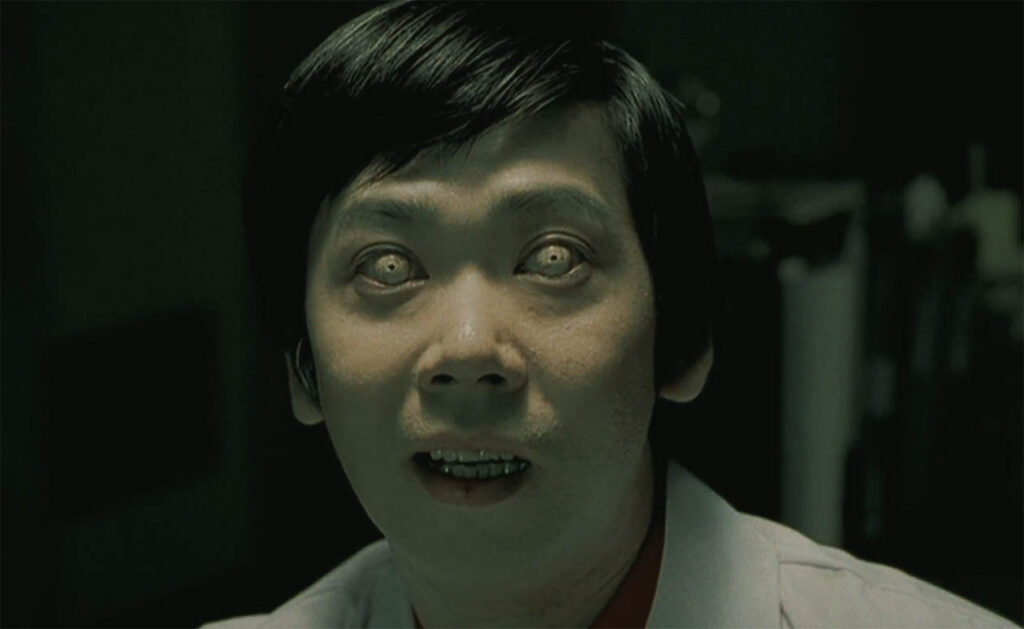

Structuré en quatre chapitres (« Prémonition », « Érosion », « Visitation » et « Transmigration »), Uzumaki se déroule dans une petite ville japonaise et choisit comme protagoniste Kirie Goshima (Eriko Hatsune), une étudiante sans histoire dont le monde s’apprête à basculer irrémédiablement. Un jour, elle surprend le père de son petit ami en train de filmer pendant des heures un escargot sur un mur. L’homme semble en transe, focalisant son regard sur la coquille de l’animal. « Quand je vois une spirale, je sens un profond mystère », dira-t-il plus tard. Son obsession incompréhensible pour les formes hélicoïdales prend une tournure de plus en plus étrange, voire inquiétante. Mais il n’est pas le seul dans cette situation. Petit à petit, tous les habitants semblent voir des spirales partout, tandis que leur comportement et leur morphologie s’altèrent. Les cheveux s’entortillent, les yeux se révulsent, les dos se recourbent, comme si un univers parallèle fait de courbes infinies était en train de s’inviter dans le nôtre…

Spiromaniac

En adéquation avec le thème obsessionnel de son film, Higuchinsky n’en finit plus de décliner les formes de spirales : les gros plan sur la roue d’un vélo qui roule, les moulinets de la matraque d’un policier, les effets de transition en iris circulaire, les affiches sur les devantures des magasins, les nuages dans le ciel, une poterie sur un tour, un escalier en colimaçon, les mouvements circulaires de la caméra, le ressort d’un diable dans une boite, les ronds dans l’eau, les empreintes digitales, les cheveux bouclés, un éclat de pare-brise… Le vertige gagne donc peu à peu le spectateur, mais ce n’est qu’un prélude au surgissement d’une série d’images fantastiques hallucinantes, de l’homme qui fait tourner ses yeux en spirale au corps entortillé dans une machine à laver en passant par les hommes-escargots géants qui rampent sur le mur de l’école ! Ici, le body horror prend une tournure surréaliste que seuls gâchent quelques effets numériques dénués de finesse. Dans Uzumaki, l’apocalypse prend donc des allures de vortex qui n’en finit plus de tourner sur lui-même, comme en témoigne ce grand final nihiliste éloigné de celui du manga, dans la mesure où Junji Ito n’avait pas terminé son écriture lorsque le film était en production. En 2024, une mini-série animée adaptera à son tour le sujet.

(1) Extrait d’une interview parue dans Wayback Machine en mars 2006.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article