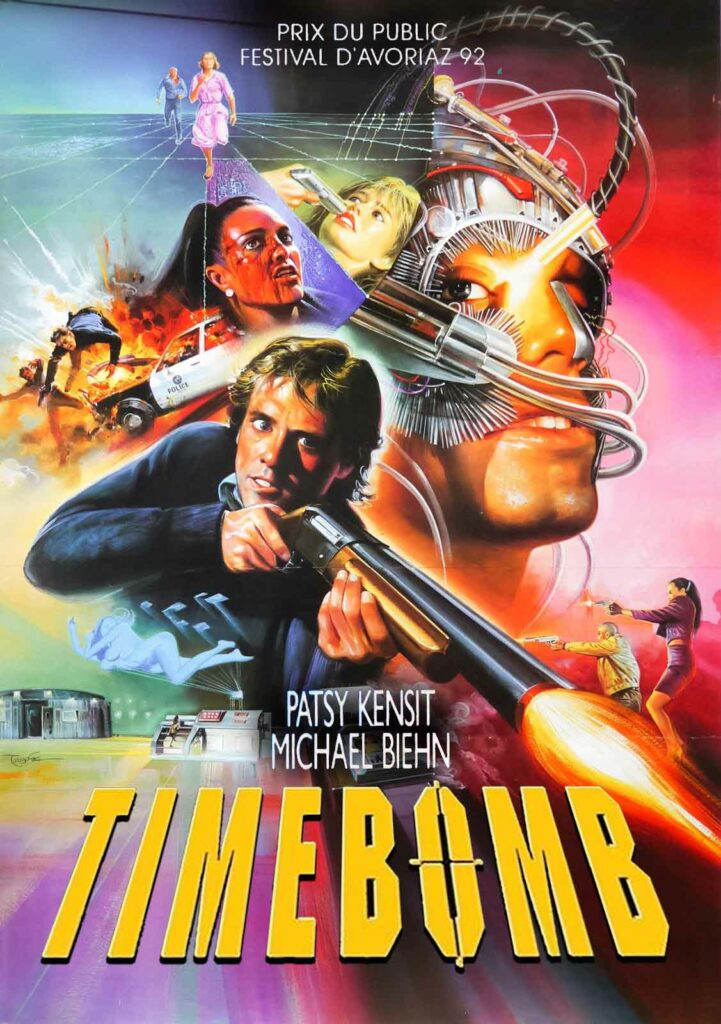

Michael Biehn entre dans la peau d’un horloger tranquille qui, subitement pris en chasse par des tueurs, découvre que sa mémoire a été effacée…

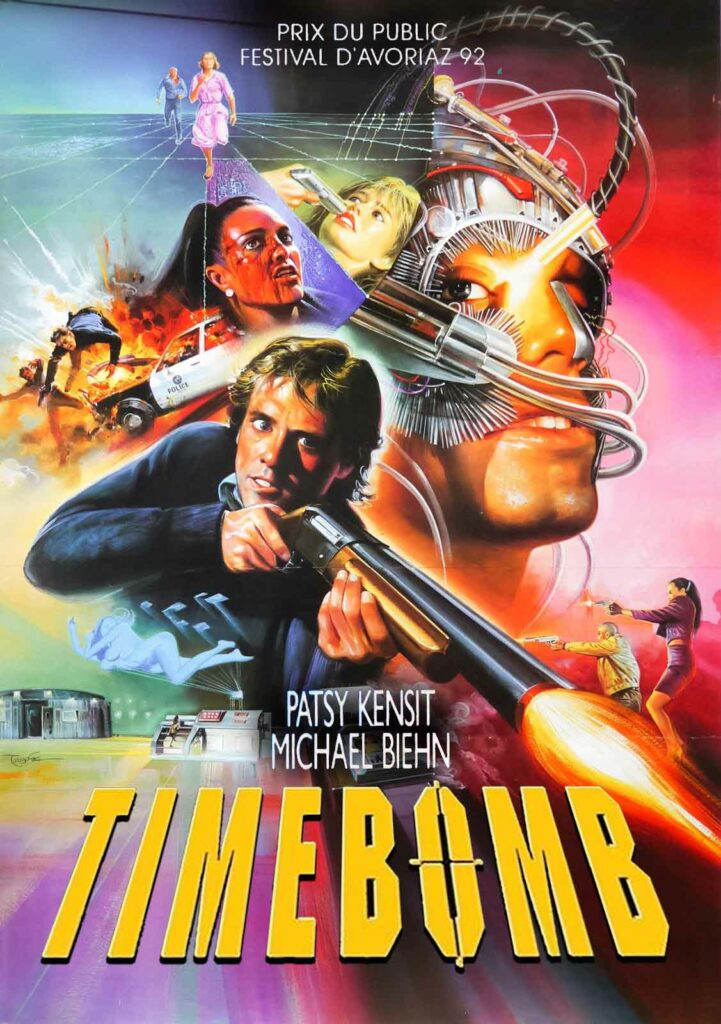

TIMEBOMB

1991 – USA

Réalisé par Avi Nesher

Avec Michael Biehn, Patsy Kensit, Tracy Scoggins, Robert Culp, Richard Jordan, Raymond St. Jacques, Billy Blanks, Jim Maniaci, Steven J. Oliver, Ray Mancini

THEMA MÉDECINE EN FOLIE

On ne peut pas dire qu’Avi Nesher se distingue par la finesse de ses réalisations (comme en témoignent par exemple She ou Le Double maléfique). Mais il faut lui reconnaître de véritables affinités avec le genre et une volonté manifeste d’en mettre toujours plein la vue au public. La première mouture du scénario de Timebomb, qui s’appelle alors Nameless, est écrite par Nesher en 1988, pendant la grève des scénaristes. Intéressé, le studio MGM verrait bien Chuck Norris ou Jean-Claude Van Damme dans le rôle principal, quitte à gonfler le budget pour pouvoir payer l’une de ses stars. Mais le réalisateur a un autre nom en tête : Michael Biehn. Impressionné par sa prestation dans Terminator, Aliens et Abyss, il parvient à l’imposer en échange d’un budget global beaucoup plus raisonnable que celui initialement prévu. Biehn accepte lui-même de revoir ses ambitions financières à la baisse et se soumet à un entraînement militaire intensif afin de se préparer à un rôle qui s’annonce musclé. Pour lui donner la réplique, on opte pour Patsy Kensit, certes un peu jeune pour camper une psychiatre crédible (elle n’a à l’époque que 22 ans) mais chère au cœur des cinéphiles depuis sa prestation inoubliable dans L’Arme fatale 2. Avec ses deux têtes d’affiche et une enveloppe de 7 millions de dollars à sa disposition, Nesher entend bien en donner au spectateur pour son argent.

Eddy Kay (Biehn), un gars tranquille, sympathique et paisible qui travaille dans une boutique d’horlogerie, intervient lors d’un incendie pour sauver une mère et son enfant prisonniers dans leur immeuble en flamme, ce qui lui vaut un reportage dans les journaux télévisés. Aussitôt, une armada de tueurs particulièrement déterminés se lance à ses trousses pour l’éliminer. Incapable de comprendre pourquoi ils l’ont pris pour cible, Eddy se défend sacrément bien, comme si des réflexes de guerriers étaient profondément enfouis au fond de lui. À partir de là, une série de flash violents – qui ressemblent à des cauchemars éveillés – le saisissent de manière de plus en plus régulière. Il se voit au cœur de scènes de crime sanglantes mêlées à des rêveries érotiques bizarres. Troublé, notre homme se confie à Anna Nolmar (Kensit), une jeune psychiatre qu’il vient de rencontrer. « Quelqu’un d’autre vit dans mon corps », s’exclame-t-il. Alors que la réalité et sa propre identité lui échappent peu à peu, il découvre que son passé est lié à une opération militaire top secrète initiée dans les années 70, le « Bluebird Program ».

« Quelqu’un d’autre vit dans mon corps »

Le concept d’expérimentations médicales visant à modifier le comportement des individus et à les programmer pour les muer en « bombes à retardement » évoque beaucoup Un Crime dans la tête de John Frankenheimer. « Nous avions besoins de guerriers samouraïs » dit à ce propos le colonel à la tête du défunt programme. Si ce n’est que Nesher préfère l’action mouvementée au drame psychologique. De grosses scènes de fusillades, de pyrotechnie et de destructions typiques du cinéma de genre des années 90 ponctuent donc le récit. Certaines d’entre elles se révèlent très inventives, comme l’assaut dans la salle de cinéma ou le combat vertigineux sur le toit d’un hôtel. Les combats aux-mêmes sont brutaux et spectaculaires, chorégraphiés par le cascadeur Yehuda Erez. Le dernier tiers du film assume frontalement son caractère science-fictionnel en remontant aux sources de l’expérimentation, sur un site désaffecté rétro-futuriste qui ne demande qu’à se réactiver, et où des effets visuels numériques maladroits mais inventifs signés Perpetual Motion Pictures évoquent le processus de réinvention des souvenirs. L’évocation du 21ème siècle dans l’un des dialogues laisse d’ailleurs supposer que l’intrigue se situe dans un avenir proche. Bref, voilà un condensé d’action et de science-fiction généreux et divertissant, qui fit à l’époque les belles heures des regrettés vidéoclubs de quartier.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article