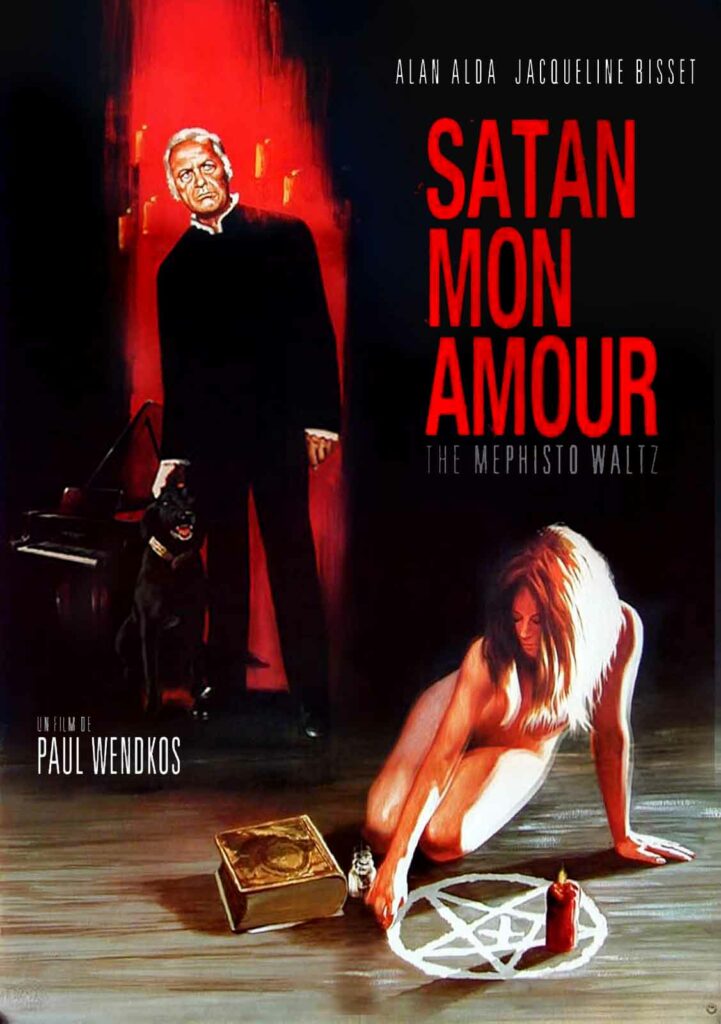

Un journaliste spécialisé dans la musique et son épouse font la connaissance d’un célèbre concertiste aux intentions troubles…

THE MEPHISTO WALTZ

1971 – USA

Réalisé par Paul Wendkos

Avec Jacqueline Bisset, Alan Alda, Barbara Parkins, Curd Jürgens, Bradford Dillman, William Windom, Kathleen Widdoes, Pamelyn Ferdin, Curt Lowens

THEMA DIABLE ET DÉMONS

Prolifique producteur de séries TV américaines très populaires (Les Incorruptibles, Le Fugitif, Les Envahisseurs, Les Rues de San Francisco), Quinn Martin souhaite initier un long-métrage pour le cinéma au tout début des années 70, motivé par le succès colossal de Rosemary’s Baby. En quête d’un sujet similaire, il acquiert pour 250 000 dollars les droits du roman La Valse de Mephisto de Fred Mustard Stewart et demande à Ben Maddow (Quand la ville dort, L’Équipée sauvage, Quand la marabunta gronde) d’en tirer un scénario. Le titre du roman – qui est aussi celui du film – provient d’une série de compositions de Franz Liszt écrites entre 1859 et 1885 d’après l’histoire de Faust. La référence fait sens, dans la mesure où il est ici question de pacte diabolique et de musique classique. Pour mettre en scène le film (qui sera bizarrement rebaptisé Satan, mon amour ! en France), Quinn Martin fait appel à l’un de ses fidèles réalisateurs, Paul Wendkos, vétéran du cinéma et de la télévision depuis la fin des années 50 à qui nous devons une dizaine d’épisodes des Envahisseurs.

Myles Clarkson (Alan Alda) a depuis longtemps abandonné ses espoirs de faire carrière comme pianiste de concert pour devenir journaliste musical. Un jour, il a l’opportunité d’interviewer Duncan Ely (Curt Jurgens), un virtuose du piano mondialement reconnu. D’abord distant et un tantinet désagréable, Duncan remarque que les mains de Myles semblent parfaites pour le piano et l’encourage à s’y remettre. Le ton s’allège, le fossé social se comble, et bientôt l’artiste célèbre et sa fille Roxanne (Barbara Parkins) se lient d’amitié avec Myles et avec son épouse Paula (Jacqueline Bisset). Mais celle-ci se montre méfiante. Duncan la met mal à l’aise et Roxanne lui déplaît fortement. Cette attention soudaine qu’on leur porte et cette nouvelle amitié inattendue lui semblent suspectes. « Ils nous observent comme des souris dans un labyrinthe », dit-elle à son mari qui ne voit pas les choses de la même manière et entend bien profiter de l’aubaine de fréquenter ce beau monde. Ce que tous deux ignorent alors, c’est que Duncan et Roxanne sont des satanistes aux sombres intentions…

Le chien à tête d’homme

Si l’impressionnant Curt Jürgens (futur super-vilain de L’Espion qui m’aimait) crève l’écran à chacune de ses apparitions, si Jacqueline Bisset nous offre une interprétation sensible à fleur de peau et si Barbara Parkins excelle dans le registre de l’hypocrisie larvée et de la courtoisie faussée, Alan Alda nous semble en revanche très effacé, sa prestation lisse et sans éclat pâlissant face à celle de ses partenaires. C’est l’un des points faibles du film. L’autre est sans doute sa trop forte aliénation à la trame de Rosemary’s Baby. Ici aussi, en effet, nous sommes en présence d’un jeune couple modeste confronté à des gens fortunés qui forcent un peu leur amitié, jusqu’au développement d’une paranoïa grandissante chez l’héroïne, seule à comprendre l’horreur qui se trame… Wendkos transcende ce schéma connu par une mise en scène inventive multipliant les expériences sensorielles intéressantes, altérant l’image par le choix de focales très courtes, de plongées et de contre-plongées extrêmes ou de flous partiels, le tout aux accents d’une musique atonale angoissante composée par Jerry Goldsmith. Satan, mon amour ! se constelle aussi d’images perturbantes, comme lors de cette soirée d’Halloween décadente, mi-baroque mi-pop, où un chien porte un masque d’homme (ce qui lui donne les allures d’un monstre hybride comme on en verra plus tard dans L’Invasion des profanateurs). On note aussi une allusion à la nouvelle L’Étrange histoire de Benjamin Button de F. Scott Fitzgerald, le temps d’une réplique de Duncan Ely affirmant : « Il faudrait naître à 70 ans et vivre à l’envers. » Même s’il n’est pas totalement convaincant, le film de Wendkos reste un exercice de style fascinant, témoignage d’une époque où les cinéastes s’autorisaient beaucoup de liberté de ton et de style, quitte à désarçonner leurs spectateurs.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article