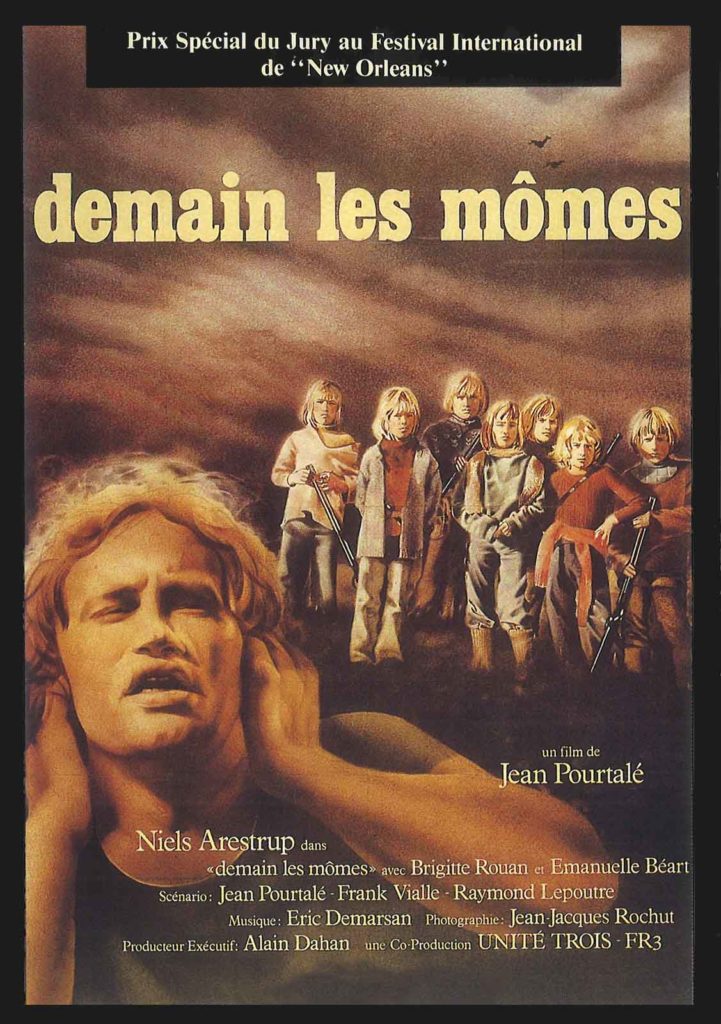

Dans un monde rural post-apocalyptique, Niels Arestrup fait face à un groupe d’enfants autonomes aux intentions indéfinissables…

Demain les mômes est le premier long-métrage de Jean Pourtalé, qui fait ses débuts comme assistant-réalisateur de Gilles Grangier (sur La Cuisine au beurre et Maigret voit rouge) avant de tourner le court-métrage Dernier soir en 1964 et le documentaire Sylvie à L’Olympia consacré en 1969 au tour de chant de Sylvie Vartan. Avec Demain les mômes, il se lance dans un baptême audacieux dans la mesure où la science-fiction n’est pas une discipline habituelle dans l’hexagone, surtout au milieu des années 70. Par son approche rurale et minimaliste d’un monde post-apocalyptique, Demain les mômes annonce avec cinq ans d’avance le Malevil de Christian de Chalonge. Le film commence dans le décor banal et quotidien d’une station-service. C’est là que nous est décrit l’avènement du chaos, à une échelle triviale et terre-à-terre. Surgi de nulle part, un hurlement électronique strident occupe soudain tout l’espace sonore. Aussitôt, les humains s’écroulent, les oreilles en sang. La catastrophe qui réduit l’humanité à peau de chagrin n’est donc jamais expliquée, et il faudra nous contenter de ce son déchirant dont l’origine est laissée à la discrétion des spectateurs. On aurait pu logiquement s’attendre à la description ultérieure d’un univers dévasté, jonché de ruines et de déchets. Pourtant, le « monde d’après » filmé par Jean Pourtalé a des allures paisibles. C’est en effet dans un mas du sud de la France, image d’épinal d’une vie campagnarde idyllique, que s’installe ensuite l’action. Là, Philippe (Niels Arestrup) et Suzanne (Brigitte Rouan) coulent des jours tranquilles. Leur réserve de nourriture, leur puits et leurs récoltes autorisent l’autarcie et l’autosuffisance. Mais ce n’est que l’accalmie avant la tempête.

Déjà, des signes avant-coureurs nous font comprendre que la sauvagerie ne s’est pas retirée du monde et que cette ferme de carte postale fait sans doute figure d’exception. Lorsque Philippe risque quelques sorties dans ce qui reste de la ville pour se ravitailler, c’est dans une ambiance proche du Monde, la chair et le diable que nous plonge soudain le film. Les rues et les bâtiments sont déserts, et les rares survivants tirent sur tout ce qui bouge à coup de fusil. Les instincts primaires sont revenus en force, Pourtalé osant même une poignée de visions d’horreur – timides tout de même – en montrant du bout de l’objectif quelques cadavres desséchés et grimaçants qui prennent la poussière. Mais la vraie brutalité s’invite plus tard, surgissant sans préavis dans le petit coin de paradis du couple pour agresser et tuer gratuitement Suzanne. Privé soudain de cette ultime parcelle d’humanité, Philippe se plonge dans la déprime et s’accroche à sa radio comme si c’était une bouée de sauvetage, dans l’espoir de capter quelques signes de cette civilisation déchue. C’est alors qu’apparaissent du jour au lendemain « les mômes »…

L’obsolescence du monde adulte

La manière dont Demain les mômes traite ces étranges gamins est fascinante dans la mesure où nous n’avons pas affaire ici aux monstres en culottes courtes popularisés par des films comme Le Village des damnés. Certes, leur blondeur suspecte et leur inquiétant mutisme rappellent par bien des aspects les petits aliens du classique de Wolf Rilla. Il n’est pas non plus exclu de tenter un rapprochement avec Les Révoltés de l’an 2000, sorti la même année que le long-métrage de Pourtalé et présentant avec lui plusieurs points communs. Mais le manichéisme ne s’invite pas dans l’intrigue. Ces enfants venus de nulle part, qui s’installent d’abord dans la grange et dans le champ de Philippe sans lui demander son autorisation et acceptent ce qui leur offre sans jamais lui adresser la parole, sont traités comme une espèce nouvelle et inconnue. Visiblement, ils n’aspirent qu’à survivre et à gagner en autonomie, mais selon des règles qui nous échappent. Le film met d’ailleurs du temps à nous montrer leurs visages, les décrivant d’abord comme de simples silhouettes lointaines et incertaines. Parmi ces frimousses énigmatiques, on reconnaît une toute jeune Emmanuelle Béart, dix ans avant sa consécration dans Manon des sources. Face à cette enfance insolente qui refuse sa compagnie et se suffit parfaitement à elle-même, Niels Arestrup campe l’archétype de la solitude, frustré lorsqu’on refuse la compagnie qu’il quémande. C’est l’un de ses premiers rôles, et il crève déjà l’écran. Cette fable désenchantée s’achève sur une note sombre en forme de point d’interrogation : les enfants sauront-ils reconstruire un monde meilleur que celui légué par leurs aînés, ou ne sont-ils que des adultes en devenir soumis fatalement aux mêmes travers ? La question reste bien sûr en suspens.

© Gilles Penso

Partagez cet article