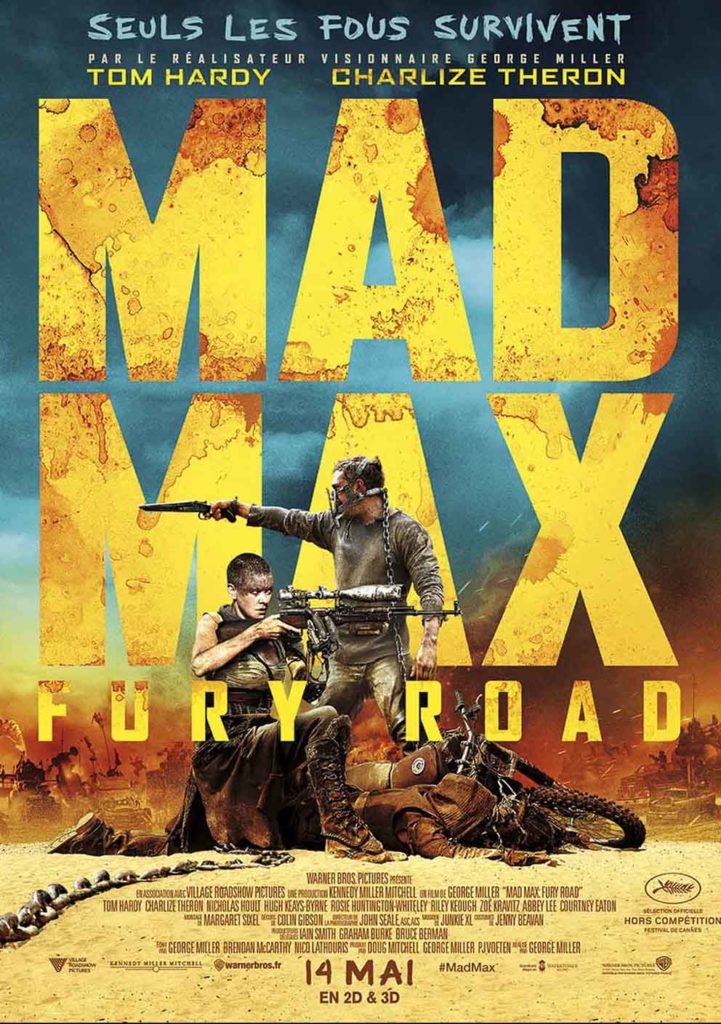

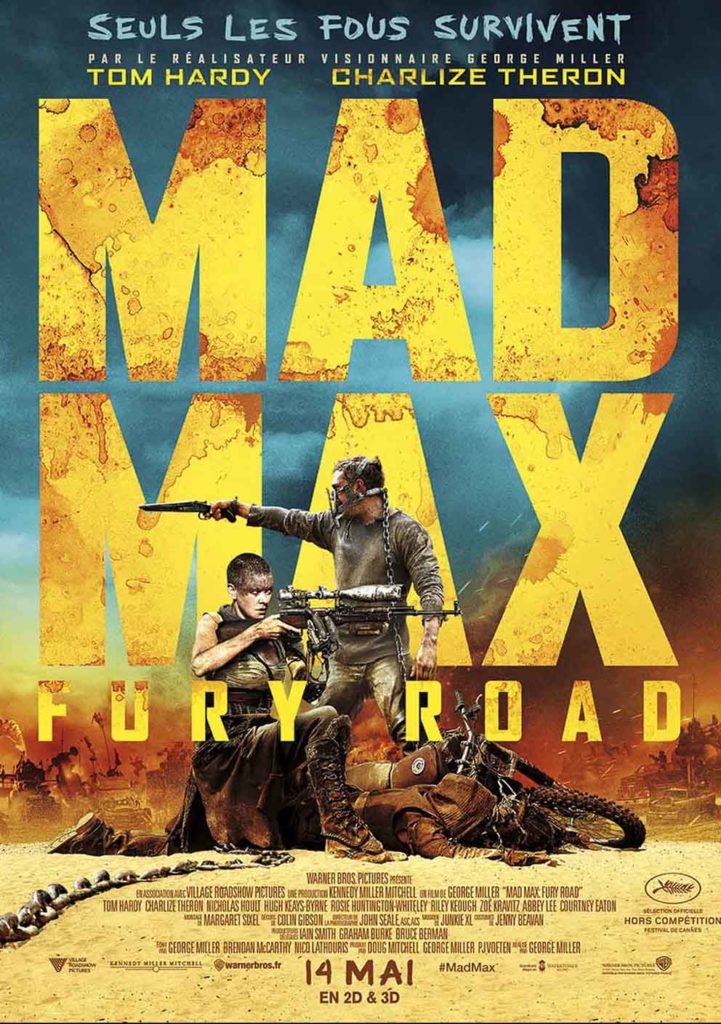

Ni séquelle, ni remake, ce quatrième opus réinvente non seulement la saga Mad Max mais aussi tout le genre post-apocalyptique

Ajouter tardivement une nouvelle pierre à l’édifice d’une franchise culte entrée dans la culture populaire est un exercice risqué. On ne compte plus les cinéastes qui se sont cassés les dents en essayant maladroitement de raviver la flamme d’une gloire passée. Mais Mad Max Fury Road est un projet longuement mûri. George Miller y travaille depuis 1997, et malgré les innombrables obstacles semés sur sa route (conditions météorologiques désastreuses, échecs commerciaux successifs, changements de politique des studios et même invasion de l’Irak par l’armée américaine), le réalisateur a tenu bon. A ce titre, il symbolise assez bien l’opiniâtreté de son héros, jamais entravée au fil d’un parcours du combattant particulièrement éprouvant. D’emblée, Mad Max Fury Road échappe à toute classification. Ni remake, ni séquelle, ni prequel, ni reboot, il s’agit plutôt d’une variante sur la trilogie précédente, qui tient compte des événements déjà narrés tout en les réinventant. Le trauma que trimballe Max tout au long du film, par exemple, semble clairement rattaché à la perte de sa famille lors du premier Mad Max, à l’époque où il était encore policier sur les routes sauvages d’une Australie pré-apocalyptique. Mais les flash furtifs qui surgissent régulièrement dans son esprit troublé ne collent pas avec l’imagerie du film de 1979. Miller entretient sciemment le doute, et du coup le remplacement de Mel Gibson par Tom Hardy passe comme une lettre à la poste. Ce nouveau Max n’est pas exactement celui que nous avons connu trente-cinq ans plus tôt, l’ex-Bane de The Dark Knight Rises se le réappropriant avec un impeccable charisme.

Les premières séquences du film donnent le vertige. Dans une citadelle dantesque où l’homme-esclave est relégué à l’état d’outil – on pense fortement à Metropolis – et où erre une cour des miracles digne de Jodorowsky, la dictature s’est imposée au sein de la barbarie et du chaos. Le tout-puissant Immortan Joe règne sur une population anémiée en contrôlant la distribution de l’eau, assure sa descendance par l’entremise d’un harem qu’il s’est constitué de force et conditionne les jeunes hommes pour les transformer en guerriers décérébrés prêts à donner leur vie pour la bonne cause – avec au bout du sacrifice une place au Valhalla. Indépendamment de la référence au paradis viking, il est difficile de ne pas voir chez ces « war boys » blafards au crâne rasé et au treillis froissé une parabole des jarheads de l’armée américaine partis en croisade dans les déserts d’Irak. Car George Miller est avant tout un cinéaste politisé et engagé. Ses détournements insidieux des codes du film pour enfant (les deux Happy Feet, les deux Babe) en témoignent. Ici, au milieu de ses brutes épaisses et fétichistes dopées au carburant et au bitume, il ose une fois de plus le contre-courant en développant un féminisme affirmé.

Quand Furiosa vole la vedette à Max

Tout au long du métrage, Furiosa (Charlize Theron) vole presque la vedette à Max dont elle tolère la présence à condition qu’il n’entrave pas sa mission : une libération définitive de la femme – au sens propre et figuré – et l’établissement d’une société matriarcale idéalisée. Toutes ces thématiques, tous ces plaidoyers, toutes ces métaphores s’insèrent dans l’une des courses poursuites les plus incroyables de l’histoire du cinéma. Comme en 1982 avec Mad Max 2, il y aura clairement un avant et un après Mad Max Fury Road. Transformés en véritables monstres des routes hérissés de pointes, d’appendices, de griffes et de gueules affamées, les véhicules customisés se déchainent dans un désert namibien mué en zone de guerre incandescente. Les assauts jaillissent de toutes parts, les cris et la fureur saturent l’écran, la vitesse est la seule échappatoire, et les cascades les plus folles s’enchaînent avec une frénésie qui nous laisse sur les rotules. Avec Mad Max Fury Road, George Miller aura une fois de plus redéfini de manière irréversible les codes du cinéma d’action. Pour y parvenir, il fallait beaucoup de culot, une bonne dose de génie et un sacré grain de folie. C’est la marque des plus grands cinéastes.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article