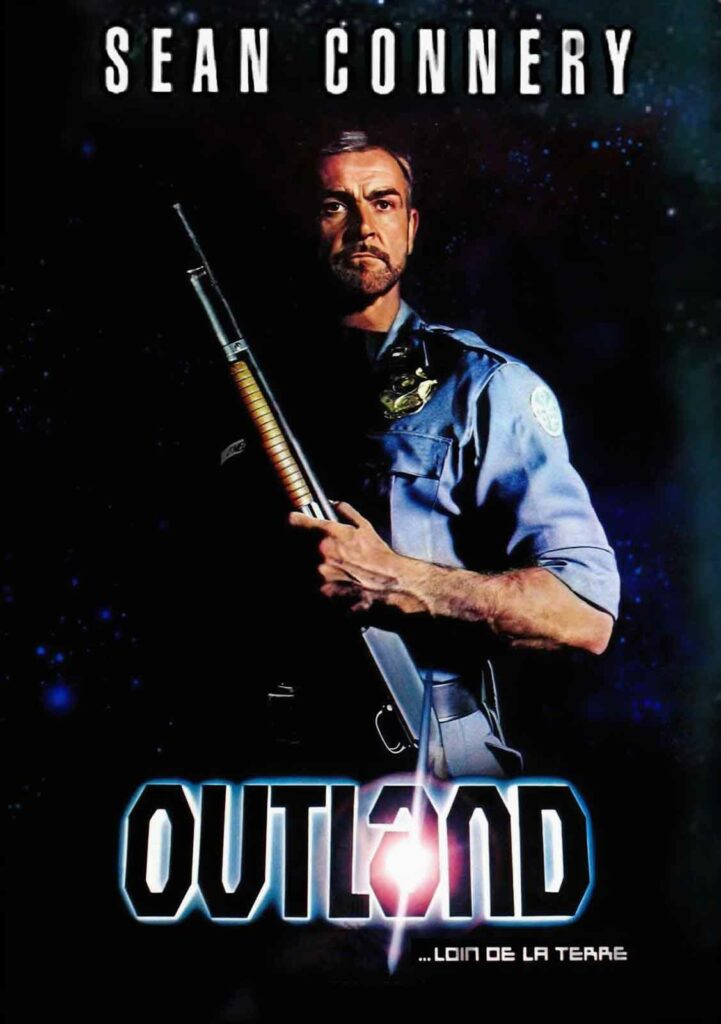

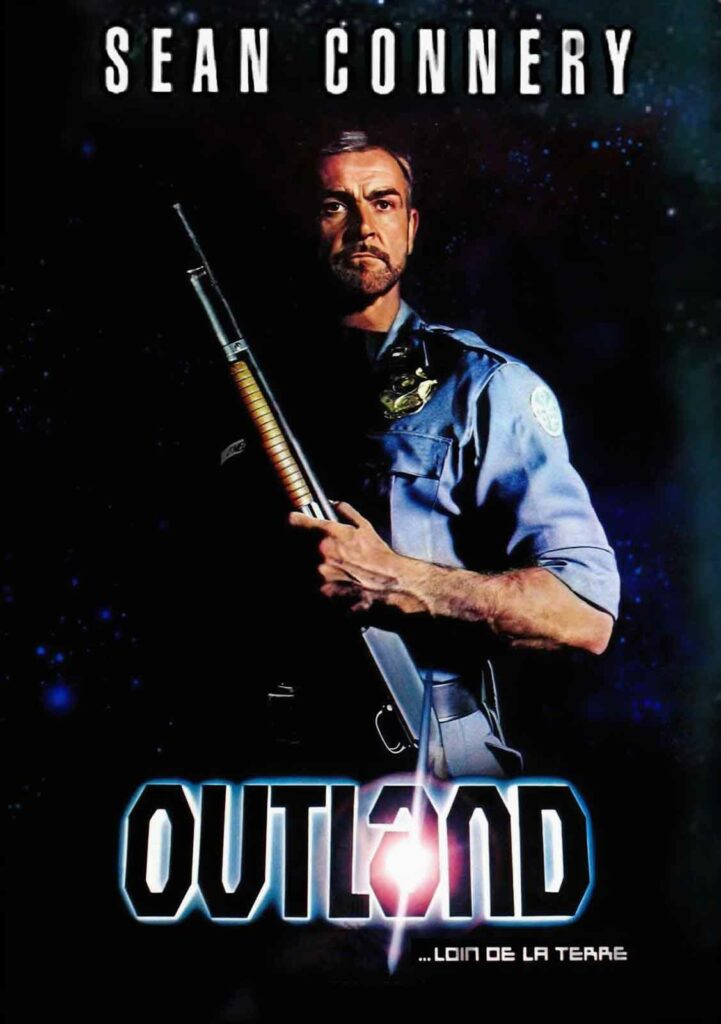

Le Train sifflera trois fois revisité dans l'espace, avec Sean Connery dans le rôle du cowboy solitaire

OUTLAND

1981 – USA

Réalisé par Peter Hyams

Avec Sean Connery, Frances Sternhagen, Peter Boyle, James B. Sikking, Kika Markham, Clarke Peters, Steven Berkoff

THEMA SPACE OPERA I FUTUR

En 1981, Peter Hyams, encore auréolé du succès surprise de son Capricorn One trois ans auparavant, a envie de tourner un western. Problème, le genre n’est plus en odeur de sainteté au box-office. Qu’à cela ne tienne : Outland, vendu comme un simple film de SF, sera un remake déguisé du mythique Train sifflera trois fois de Fred Zinnemann. Armé de son propre script, direct et efficace (une vague de suicides inexpliqués décime les ouvriers d’une station minière dans l’espace), il prend le temps de réécrire et d’humaniser le personnage du marshal O’Niel avec son interprète star, Sean Connery (tellement impliqué dans le film qu’il refusera même un caméo important dans Les Chariots de feu). Hyams se permet donc tranquillement d’inventer un genre à lui tout seul, le western spatial. Malgré ce désir de renouveau, le réalisateur n’oublie cependant pas de citer avec malice ses illustres aînés interstellaires : le lettrage du titre évoque immanquablement Alien, le bar où se réunissent les protagonistes fait du pied à la Cantina de La Guerre des étoiles, la serre sous verre est un rappel de celle de Silent Running…

Première différence, l’univers imposé ici se veut plus réaliste, soutenu par des effets spéciaux novateurs, le film étant le premier à utiliser le procédé IntroVision, technique qui permet de manipuler la perspective d’une image fixe. Les acteurs pouvaient donc évoluer dans de gigantesques décors et des maquettes grandeur nature grâce à un système de projection sur miroirs. Mais Hyams confirme ici surtout les bases de ce qui fait la force de son style, et fera de lui l’un des plus grands metteurs en scène hollywoodiens des années 80 : une photographie léchée (il s’en chargera lui-même plusieurs fois dans sa carrière) qui joue sans cesse avec l’ombre et la lumière (l’homme a été peintre et ça se sent), un sens du cadre inné et presque maniaque, des personnages attachants et un solide sens du rythme. A ce titre, la poursuite centrale est un modèle de tempo et de montage (Stuart Baird a encore frappé), avec cette steadycam fluide et nerveuse collant au plus près des acteurs et faisant preuve d’une gestion de la topographie exemplaire. Le soin apporté à la psychologie du héros se ressent à chaque instant et provoque une forte empathie pour ce shérif obstiné qui se bat, armé d’une intégrité à toute épreuve (et d’un fusil à pompe), pour renverser le pouvoir corrompu (le personnage préfigure fortement le Stanley White qu’incarnera plus tard Mickey Rourke dans L’Année du Dragon). Ses joutes verbales jouissives avec la toujours excellente Frances Sternhagen (ici médecin et seule amitié véritable du loup solitaire) apportent une touche d’humour essentielle à un univers sombre, oppressant et inoubliable (le score surpuissant de Jerry Goldsmith y est pour beaucoup). Cerise sur le gâteau, Hyams n’oublie pas de donner une résonance politique à son divertissement : la critique du capitalisme sauvage est acerbe, et le méchant patron condescendant et paternaliste trouve un interprète de choix en la personne de Peter Boyle.

Seul contre tous

Mais ce qui frappe ici, ce sont les motivations premières du marshal, qui, parachuté au milieu d’une communauté hermétique où il n’est pas le bienvenu, met un point d’honneur à simplement faire son travail, et ce malgré une crise conjugale qui pourrait l’en détourner. L’homme cherche à se prouver sa valeur intrinsèque, pour pouvoir retrouver sereinement sa femme et son fils et soutenir leur regard avec fierté, le sens du devoir accompli. Cette thématique renvoie bien sûr directement aux figures héroïques des westerns de John Ford ou Howard Hawks. Et la filiation ne s’arrête pas là : l’arrêt de mort qui plane sur notre prévôt, les hommes qui descendent du train (ici d’une navette) pour le tuer dans l’indifférence totale des habitants de la ville/station minière, et ce décompte temporel inéluctable nous ramènent encore au Train sifflera trois fois. La séquence finale culte où O’Niel prend les armes et joue au chat et à la souris avec ses poursuivants (habillés et équipés comme pour un safari) donne lieu à d’électriques moments de tension, entre la SF old school pure et dure et le film d’action moderne. L’attitude expéditive de Sean Connery, ses punchlines mémorables et son mauvais caractère ne sont d’ailleurs pas sans rappeler un certain Dirty Harry, la sensibilité et le doute en plus. Le supplément d’âme d’un grand film à la générosité indiscutable.

© Julien Cassarino

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article