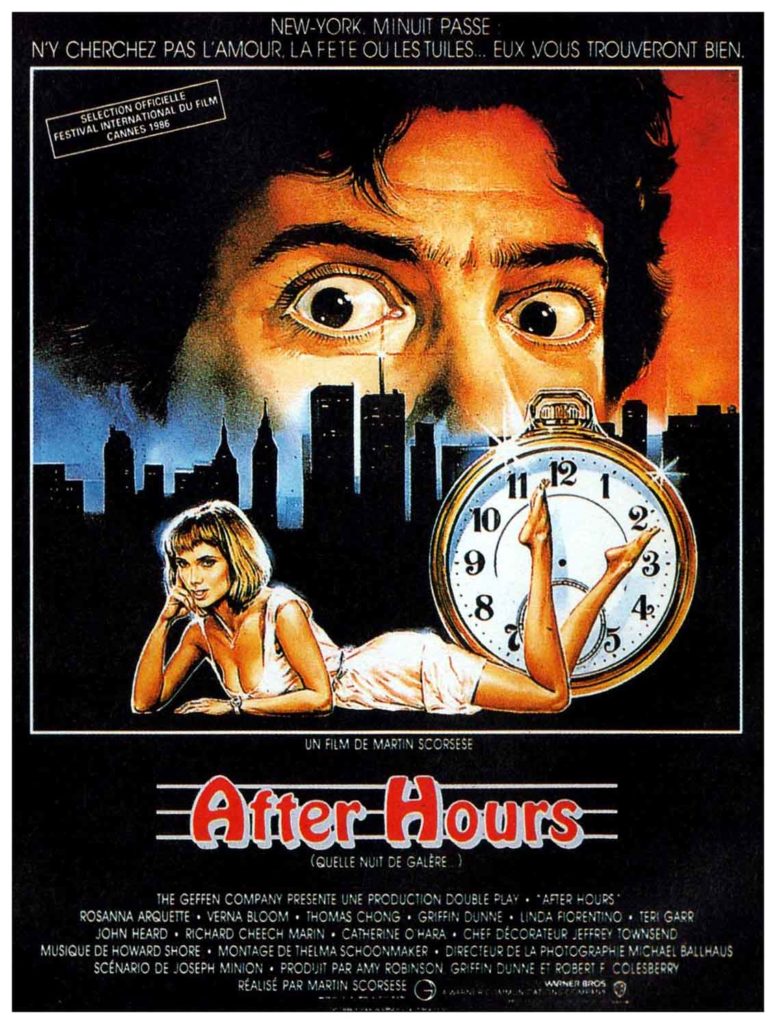

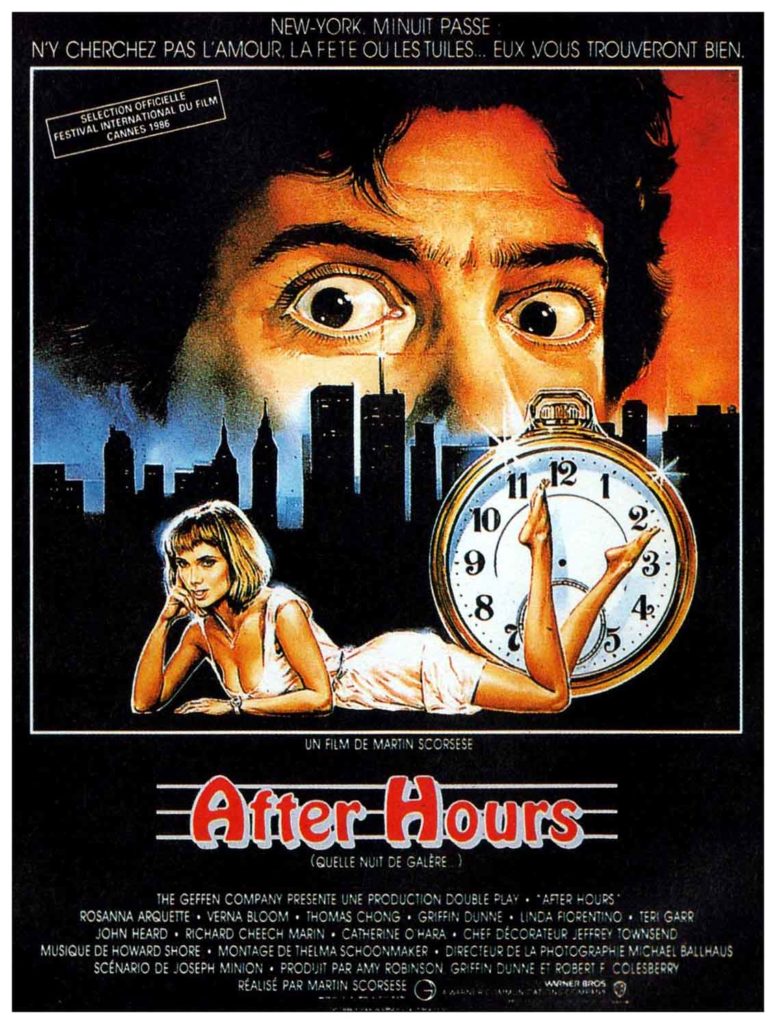

Martin Scorsese nous raconte la nuit sans fin d'un homme pris dans les mailles inextricables d'un enchaînement d'événements incontrôlables…

AFTER HOURS

1985 – USA

Réalisé par Martin Scorsese

Avec Griffin Dunne, Rosanna Arquette, Verna Bloom, Tommy Chong, Linda Fiorentino, Teri Garr, John Heard, Cheech Marin

THEMA CONTES

En 1985, Martin Scorsese est au plus mal. Le tournage de La dernière tentation du Christ, projet qui lui tient à cœur, vient d’être avorté, les producteurs frileux de la Paramount ayant retiré leurs billes par peur du scandale. Le réalisateur frustré et déçu parle même de mettre un terme à sa carrière, et est animé par une rage de tourner sans limites. Cette rage s’exprimera à plein régime dans After Hours, objet filmique non identifié totalement hybride dans son œuvre. Il y gagnera le prix de la mise en scène à Cannes. Nous nous retrouvons immergés dans la folle nuit d’un informaticien timide, Paul Hackett (le trop rare Griffin Dunne, ici dans le rôle de sa vie), qui rencontre une beauté fatale, Marcy (hypnotisante Rosanna Arquette) et se retrouve ainsi entraîné dans des péripéties aussi absurdes qu’inextricables. Scorsese est déchaîné, sa caméra en mouvement constant, épaulé par un montage au cordeau et un thème entêtant d’Howard Shore. Dès le début, nous épousons totalement le point de vue de Paul et ne le quitterons plus. Impossible pour cet antihéros (et donc pour nous, spectateurs) de regagner un sécurisant domicile, Soho et sa faune bigarrée le happant pour ne plus le lâcher. Scorsese a d’ailleurs tourné le film entièrement de nuit, même les scènes en intérieur, par souci de réalisme. Le New York que traverse Paul ressemble à celui de Taxi Driver, inquiétant et peuplé de personnages pittoresques, mais en version décalée. La référence au Magicien d’Oz faite au détour d’un dialogue est à ce sujet assez parlante. Paul EST Dorothy, personnage innocent perdu loin de chez lui, plongé dans un rêve semi-éveillé pouvant passer de l’euphorie au cauchemar en un éclair, et qui n’aspire au final qu’à rentrer à la maison. Il croise sur sa route des protagonistes étranges qui vont le guider dans sa quête ou lui mettre des bâtons dans les roues, le tout dans une atmosphère chimérique.

Le motif de la tornade qui aspire Dorothy est ici repris dans une construction en spirale délibérément répétitive, où le personnage principal n’a de cesse de repasser dans les mêmes endroits et de croiser les mêmes personnes, toutes subtilement reliées entre elles, sans pour autant sembler progresser, constamment acculé (un insert montre même un rat brusquement pris dans un piège). Partant de cette subtile analogie et pervertissant le conte pour enfant (la motivation première de Paul est sexuelle, il lit même Tropique du cancer d’Henry Miller, écrivain obsédé par le vice), le film pratique avec délice la rupture de ton perpétuelle, tantôt hilarant (les répliques sont cultes, surtout en vf), tantôt effrayant (la traque menée par les voisins en colère), provoquant comme par accident la situation triviale qui dérape (on pense à Hitchcock et Polanski), cherchant le détail qui intrigue ou dérange. La différence majeure avec Le Magicien d’Oz est l’extrême solitude de Paul, qui, bien que très entouré du début à la fin de l’histoire, ne parvient jamais à se faire entendre ou à susciter une quelconque compassion chez les autres, trop préoccupés par leurs propres soucis ou verrouillés dans leurs névroses (thématique reprise plus tard de façon détournée par Coline Serreau dans La Crise).

Ultime pirouette

Le sujet profond du film se révèle alors : l’impossibilité de communiquer avec l’Autre. Chaque nouvelle rencontre se solde par un cuisant échec dans le dialogue, un malentendu. La non écoute mutuelle ne peut déboucher que sur du négatif et de la frustration. La seule respiration pour notre informaticien (qui sait parfaitement expliquer le fonctionnement de programmes complexes à un tiers mais n’arrive pas à faire passer ses émotions et envies avec des mots) n’arrivera que sur le tard, dans une magnifique scène de danse muette avec une mystérieuse dame âgée. Là, en suspens, sur le tempo lancinant de « Is that all there is » de Peggy Lee (chanson sur l’insatisfaction et la désacralisation), sans se parler, deux solitudes s’unissent et se comprennent enfin… Jusqu’à ce que la folie des habitants du quartier les rattrape et vienne tout briser. Paul se retrouve alors piégé une fois de plus, cette fois-ci littéralement statufié dans son incompréhension, par cette dame qui veut enfermer avec lui ce précieux instant de complicité et le conserver pour toujours. Une ultime pirouette absurde le libérera, hirsute, épuisé et recouvert de blanc, tel un clown triste, et le relâchera dans son monde rassurant au lever du jour. Aura-t-il retenu les leçons de son expérience nocturne ou persistera-t-il malgré tout dans son aveuglement ? Libre à chacun d’imaginer sa réponse, la caméra de Scorsese est déjà repartie à toute vitesse, virevoltant de plus belle au beau milieu de la vacuité des bureaux et des ordinateurs, laissant notre héros loin, loin derrière…

© Julien Cassarino

Partagez cet article